宝宝的后脑勺淋巴结能不能根治

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

宝宝后脑勺淋巴结肿大通常可以根治,具体处理方式需根据病因决定,常见原因包括感染性因素、免疫反应、局部炎症、先天性异常或罕见肿瘤性疾病。

1、感染性因素:

细菌或病毒感染是儿童淋巴结肿大的最常见原因。急性上呼吸道感染、中耳炎等可引发枕部淋巴结反应性增生,表现为黄豆至蚕豆大小的柔软包块。针对病原体选择抗生素或抗病毒治疗,感染控制后淋巴结多会在2-4周逐渐消退。需注意观察是否伴随发热、皮肤破损等感染征象。

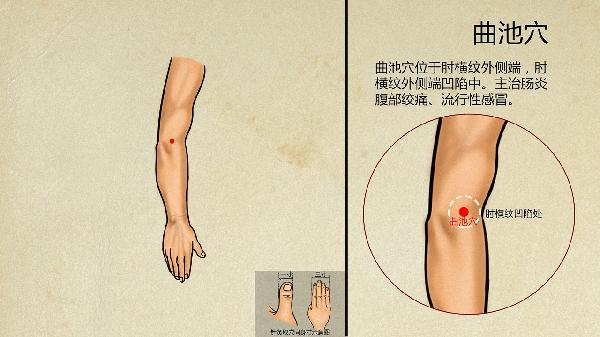

2、免疫反应:

疫苗接种后或过敏体质儿童可能出现免疫性淋巴结肿大。这类淋巴结通常质地较软、活动度好,无压痛感。通过回避过敏原、使用抗组胺药物等对症处理,配合局部热敷,多数在1-2个月内自行缩小。反复发作的过敏性疾病需进行免疫调节治疗。

3、局部炎症:

头皮湿疹、毛囊炎等局部皮肤病变可导致引流区域淋巴结肿大。治疗需针对原发皮肤病灶,使用外用消炎药膏配合保持皮肤清洁。伴随化脓性感染时可能出现淋巴结压痛,需及时就医排除淋巴结脓肿形成。

4、先天性异常:

部分婴幼儿存在淋巴管畸形或血管瘤等先天性疾病,表现为持续存在的淋巴结肿大。超声检查可明确性质,较小病灶可能随年龄增长消退,较大病灶需介入硬化治疗或手术切除。这类情况需定期随访观察变化。

5、肿瘤性疾病:

淋巴瘤、朗格汉斯细胞组织细胞增生症等罕见疾病也可表现为淋巴结持续增大。特征包括质地坚硬、生长迅速、伴随体重下降等全身症状。确诊需依靠病理活检,治疗需根据具体类型采取化疗或放疗方案。

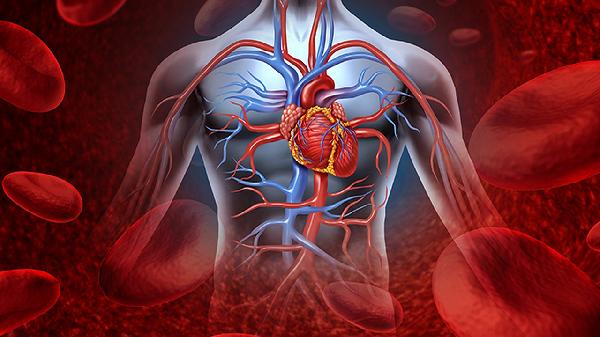

日常护理需保持宝宝头皮清洁干燥,避免抓挠刺激淋巴结区域。饮食注意补充维生素C和优质蛋白,适当增加猕猴桃、鲜枣等增强免疫力的食物。观察期间记录淋巴结大小变化,若出现直径超过2厘米、持续增大超过1个月、质地变硬或伴随发热等症状,应及时至儿科或血液科就诊完善血常规、超声等检查。多数良性淋巴结问题通过规范治疗可获得良好预后,家长无需过度焦虑。

相似问题

推荐 后脑勺疼怎么回事

小孩后脑勺有淋巴结正常吗

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

经期为什么不能吃牛肉

#妇科#

-

来大姨妈喝酒有什么影响

#妇科#

-

怀孕值hcg多少

#产前诊断科#

-

男孩性早熟要怎么治疗

#儿童保健科#

-

水痘多长时间能好

#小儿感染内科#

-

血压心率正常会心梗吗

#血液科#

-

治疗肾衰竭的中药

#肾衰竭#

-

哺乳期感冒嗓子疼怎么办

#感冒#

-

疲劳失眠怎么调理

#失眠#

-

阑尾炎微创手术过程

#阑尾炎#

-

手背肌腱断裂后遗症

#骨科#

-

麦粒肿症状有哪些

#眼科#

-

高血压高血脂要忌什么

#高血压#

-

月经期间吃什么菜好

#妇科#

-

右侧卵巢畸胎瘤严重吗

#肿瘤科#

行业资讯 2025年07月03日 星期四

- 多项研究发现:香蕉与血压息息相关!怎样吃?科学研究给出你答案

- 月经血有点像墨绿色是怎么了

- 调查发现:习惯在饭后午睡的老人,不出2个月,身体或有3大变化

- 输尿管结石的常见症状有哪些

- 心梗与散步有关?医生告诫:人过了65岁以后,散步要多警惕这3点