中暑上吐下泻怎么回事

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

中暑上吐下泻可能由高温环境下体液丢失过多、电解质紊乱、胃肠功能紊乱、细菌性胃肠炎、热射病等原因引起,可通过补液治疗、调整饮食、物理降温、药物治疗、重症监护等方式缓解。建议及时脱离高温环境并就医评估。

1、高温环境下体液丢失过多长时间暴露于高温环境会导致大量出汗,体内水分和钠、钾等电解质随汗液快速流失。此时胃肠黏膜因脱水出现缺血性损伤,可能引发恶心呕吐症状,同时肠道蠕动加快导致腹泻。需立即转移到阴凉处,少量多次饮用含电解质的运动饮料或口服补液盐溶液,避免一次性大量饮水加重胃肠负担。

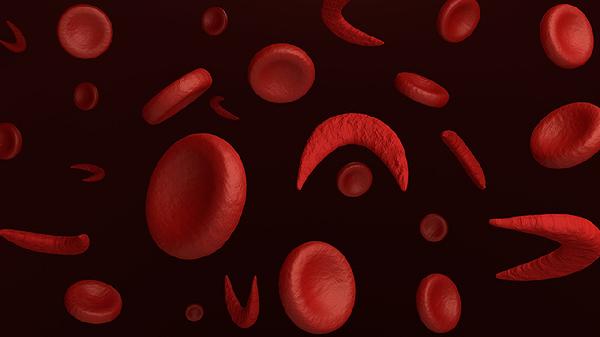

2、电解质紊乱钠、氯等电解质浓度异常会影响神经肌肉功能和消化系统运作。低钠血症可能引发脑水肿导致呕吐,低钾血症可引起肠麻痹与腹泻交替出现。可通过静脉输注生理盐水或葡萄糖氯化钠注射液纠正,轻度者可服用复方氯化钠颗粒调节,同时监测尿量和血压变化。

3、胃肠功能紊乱高温会抑制消化酶活性并加速肠道蠕动,未充分消化的食物刺激肠黏膜引发水样便。伴随的自主神经功能失调可能导致胃排空延迟而呕吐。可暂时禁食4-6小时,之后逐步进食米汤、藕粉等低渣食物,必要时使用蒙脱石散保护肠黏膜或口服双歧杆菌三联活菌胶囊调节菌群。

4、细菌性胃肠炎高温环境易导致食物变质,摄入被沙门氏菌等污染的食品会引发感染性腹泻,毒素刺激延髓呕吐中枢产生喷射状呕吐。典型表现为水样便伴黏液,严重时出现脓血便。需进行大便常规检查,确诊后可选用诺氟沙星胶囊、盐酸小檗碱片等抗菌药物,配合口服补液盐预防脱水。

5、热射病重症中暑时核心体温超过40摄氏度会引发多器官功能障碍,胃肠道黏膜屏障受损导致内毒素入血,表现为剧烈呕吐伴频繁腹泻。需紧急用冰毯降温并静脉输注乳酸钠林格注射液,出现意识障碍时需气管插管保护气道,监测凝血功能和肝肾功能指标。

发生中暑相关吐泻后应持续监测体温变化,恢复期选择清淡易消化的食物如白粥、蒸苹果等,避免高脂高纤维饮食加重肠道负担。保持环境温度在25摄氏度左右,每日饮水量不少于2000毫升,可适当补充含钾的香蕉或橙汁。若48小时内症状未缓解或出现血便、持续高热、少尿等表现,需立即急诊处理预防多器官衰竭。

相似问题

推荐 上吐下泻浑身无力怎么回事

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

牙齿残根不拔有什么影响

#口腔科#

-

精子不正常会怀孕吗

#产前诊断科#

-

两侧头痛怎么治疗

#神经内科#

-

新生儿中耳炎的注意事项有哪些

#中耳炎#

-

低血糖会引起什么病症 低血糖会引起3个并发症

#全科#

-

红斑狼疮检查指标是什么

#红斑狼疮#

-

骨头坏死要怎么治疗的

#全科#

-

皮炎在中医上叫什么

#皮炎#

-

腹水常规和生化怎么检查

#检验科#

-

口腔溃疡散和西瓜霜哪个效果好

#口腔溃疡#

-

如何提高精子质量与成活率

#男科#

-

男性不育如何治疗 介绍治疗男性不育6种常规疗法

#男科#

-

手指上小水泡而且很痒怎么办

#皮肤科#

-

肛门一边痛一边不痛是什么原因

#肛肠科#

-

切除扁桃体的注意事项有哪些 介绍切除扁桃体想注意的三个事项

#耳鼻喉科#

行业资讯 2025年07月26日 星期六

- 2025年护肝片十大品牌推荐:哪个牌子效果最好?权威测评揭晓

- 体内有疾,出汗先知?医生提醒:容易出汗的人,排查一下这4种病

- 牛奶营养丰富但非人人适宜?中医提醒:这5类体质人要慎喝!

- 【通知】石家庄蓝天中医院妇科可靠吗 清明小长假正常接诊

- 石家庄皮肤病医院 石家庄普济医院可靠吗 值得信赖