来月经是怎么回事

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

月经是女性子宫内膜周期性脱落及出血的生理现象,可能由卵巢周期性排卵、激素水平变化、子宫内膜增生、黄体萎缩、生殖系统功能协调等原因引起,月经可通过观察周期、调整饮食、适度运动、药物干预、就医检查等方式管理。

一、卵巢周期性排卵卵巢每月排出一枚成熟卵泡,伴随雌激素和孕激素水平波动。卵泡发育期雌激素促进子宫内膜增厚,排卵后黄体形成并分泌孕激素。若未受孕,黄体萎缩导致激素水平下降,子宫内膜失去支持而脱落。建议记录月经周期,出现周期紊乱超过三个月需妇科就诊。

二、激素水平变化下丘脑-垂体-卵巢轴调控促卵泡激素和促黄体生成素分泌,影响雌激素与孕激素比例。青春期初潮前该轴系尚未成熟,围绝经期则逐渐衰退。激素失衡可能导致经量异常,可遵医嘱使用戊酸雌二醇片、黄体酮胶囊、地屈孕酮片等药物调节。

三、子宫内膜增生雌激素作用下子宫内膜基底层细胞增殖,血管和腺体增生形成功能层。随着孕激素撤退,前列腺素释放引发血管收缩,功能层缺血坏死脱落。异常增生可能引发痛经,热敷下腹部或服用布洛芬缓释胶囊、萘普生片、双氯芬酸钠栓等可缓解症状。

四、黄体萎缩排卵后形成的黄体维持14天左右自行退化,孕激素骤减引发子宫内膜螺旋动脉痉挛。部分女性黄体功能不足可能导致经前淋漓出血,确诊后可使用绒毛膜促性腺激素或黄体酮支持治疗,同时检测基础体温辅助判断。

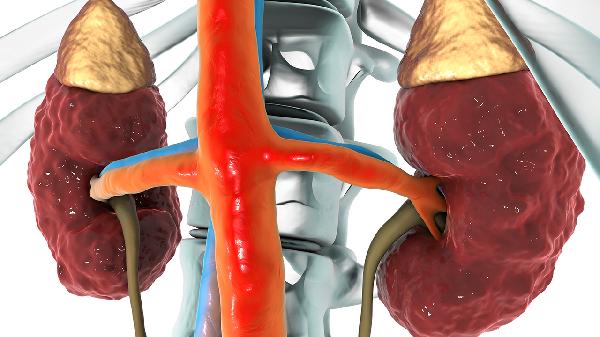

五、生殖系统功能协调月经需要子宫、宫颈、阴道结构正常及内分泌系统协同作用。先天性无子宫或处女膜闭锁等畸形会导致闭经,多囊卵巢综合征等疾病可能引发月经稀发。超声检查和性激素六项检测可帮助诊断,必要时需进行宫腔镜手术或激素替代治疗。

月经期应注意保暖避免受凉,选择透气棉质卫生用品并定时更换。饮食宜补充含铁丰富的动物肝脏、菠菜等,减少生冷辛辣刺激。适度进行散步等低强度运动,避免游泳和盆浴。出现严重痛经、经期延长或周期紊乱应及时就医,排除子宫肌瘤、子宫内膜异位症等器质性疾病。保持规律作息和情绪稳定有助于维持正常月经周期。

相似问题

推荐 月经血有点褐色怎么回事

月经有血块怎么回事 月经有血块怎么调理

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

胎儿头大腿短是什么原因

#儿科#

-

一个月来两次例假怎么办

#全科#

-

眼睛周围长斑是什么原因

#皮肤科#

-

上火耳朵疼是中耳炎吗

#中耳炎#

-

体温计放嘴巴量多久

#皮肤科#

-

鼻窦炎手术后多久出院

#鼻窦炎#

-

宝宝重症肺炎怎么治

#肺炎#

-

慢性扁桃体炎二度怎么消肿

#耳鼻喉科#

-

不孕检查什么项目

#检验科#

-

出血性脑卒中临床表现

#神经内科#

-

预激综合征是怎么回事

#小儿心内科#

-

甲状腺炎影响生育吗

#小儿内科#

-

腺样体肥大可以吃开瑞坦吗 腺样体肥大常用药介绍

#小儿呼吸科#

-

眼屎特别多怎么回事

#眼科#

-

椎间盘突出严重程度

#骨科#

行业资讯 2025年07月24日 星期四

- 刷牙可能影响寿命!医生再三提醒:55岁以后,牢记刷牙“6不要”

- 50岁后运动方式选对了吗?医生推荐这3种运动,比跑步更能延年益寿

- 体检查出了甲状腺结节怎么办?别着急,3个方法先判断结节良恶

- 走路快和走路慢?哪个更容易长寿?新研究:两者衰老或差16岁

- 医生提醒:熬夜真的很「伤肾」,这5个表现是危险信号