儿童发生急性阑尾炎的原因

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

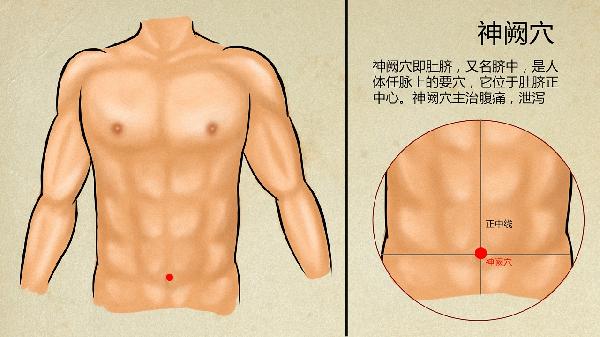

儿童发生急性阑尾炎的原因可能由阑尾管腔阻塞、细菌感染、淋巴组织增生、饮食习惯、遗传因素等因素引起。阑尾管腔阻塞是最常见的直接原因,通常由粪石、异物或寄生虫引起,导致阑尾内压力升高,血液循环受阻,进而引发炎症。细菌感染是另一重要因素,当肠道内的细菌侵入阑尾壁时,可能引发急性感染,常见病原体包括大肠杆菌和链球菌。淋巴组织增生在儿童中较为常见,尤其在呼吸道感染后,阑尾内的淋巴组织可能肿胀,导致管腔狭窄或阻塞。饮食习惯不良,如长期摄入高脂肪、低纤维食物,可能导致便秘或肠道功能紊乱,增加阑尾炎风险。遗传因素也可能参与其中,某些家族中阑尾炎的发病率较高,提示基因可能对疾病易感性有一定影响。

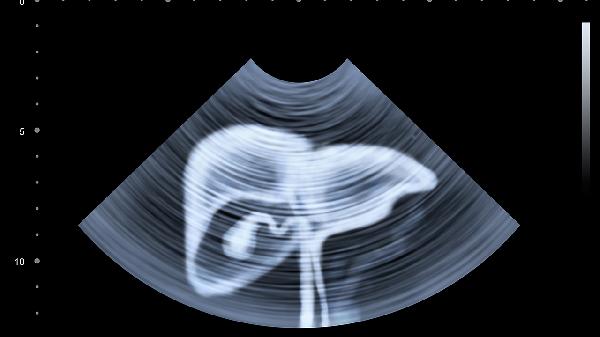

1、管腔阻塞:阑尾管腔阻塞是急性阑尾炎的主要诱因,粪石、异物或寄生虫等可能导致管腔狭窄或完全阻塞,使阑尾内压力升高,血液循环受阻,进而引发炎症。治疗方法包括及时就医,通过影像学检查确诊后,通常需要手术切除阑尾。

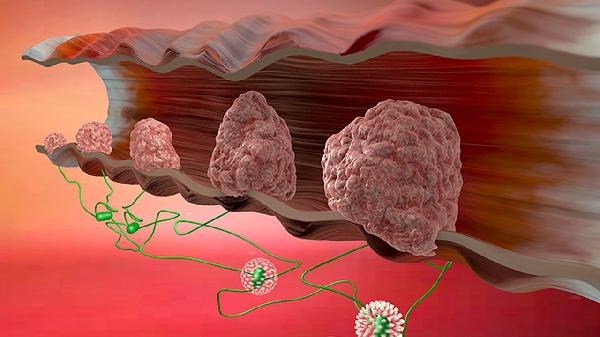

2、细菌感染:细菌感染是急性阑尾炎的另一重要原因,肠道内的细菌如大肠杆菌、链球菌等侵入阑尾壁,引发急性炎症。治疗上需使用抗生素如头孢曲松、阿莫西林等控制感染,必要时进行手术干预。

3、淋巴增生:儿童呼吸道感染后,阑尾内的淋巴组织可能增生,导致管腔狭窄或阻塞,增加阑尾炎风险。治疗上需针对原发感染进行抗炎处理,如使用布洛芬等药物,并密切观察病情变化。

4、饮食习惯:不良饮食习惯如长期摄入高脂肪、低纤维食物,可能导致便秘或肠道功能紊乱,增加阑尾炎风险。建议调整饮食结构,增加蔬菜、水果和全谷物的摄入,保持肠道健康。

5、遗传因素:某些家族中阑尾炎的发病率较高,提示遗传因素可能对疾病易感性有一定影响。对于有家族史的儿童,建议定期体检,早期发现并干预潜在风险。

儿童急性阑尾炎的预防和护理需从多方面入手。饮食上应注重均衡营养,多摄入富含纤维的食物如燕麦、红薯、苹果等,避免高脂肪、高糖饮食。运动方面,鼓励儿童进行适量的户外活动,如跑步、跳绳等,促进肠道蠕动和免疫力提升。日常护理中,家长需关注儿童的排便习惯,避免长期便秘,同时注意个人卫生,减少细菌感染的机会。若儿童出现腹痛、发热等症状,应及时就医,避免延误治疗。

相似问题

推荐 急性阑尾炎是小手术吗

儿童急性阑尾炎怎么办

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

女性高血压的原因有哪些

#高血压#

-

预激综合症是几级心脏病

#心脏病#

-

补内膜吃什么涨的快

#保健科#

-

糖尿病逆转后还复发吗

#糖尿病#

-

月经期可以做阴道镜吗

#妇科#

-

银屑病初期怎么控制

#皮肤科#

-

鼻咽癌的早期症状与治疗

#鼻咽癌#

-

上尿路结石临床表现

#尿路结石#

-

关于近视的知识点

#眼科#

-

蔬菜汤有嘌呤吗是真的吗为什么

#全科#

-

孩子眼皮有小疙瘩是什么原因

#儿科#

-

失眠看什么科室好

#失眠#

-

怎样去除眼部脂肪粒

#眼科#

-

小孩几岁可以吃蜂蜜

#儿科#

-

几天不排便算便秘吗

#便秘#