胸椎12压缩性骨折的后遗症有哪些

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

胸椎12压缩性骨折可能遗留慢性疼痛、脊柱畸形、神经功能障碍、活动受限及内脏功能异常等后遗症。

1、慢性疼痛:

骨折愈合后局部可能形成异常骨痂或关节退变,刺激周围神经引发持续性钝痛,久坐、弯腰时症状加重。疼痛区域多集中在胸腰交界处,部分患者可能伴随肋间神经放射痛。急性期规范使用支具固定、后期结合热敷和低频脉冲电刺激可缓解症状。

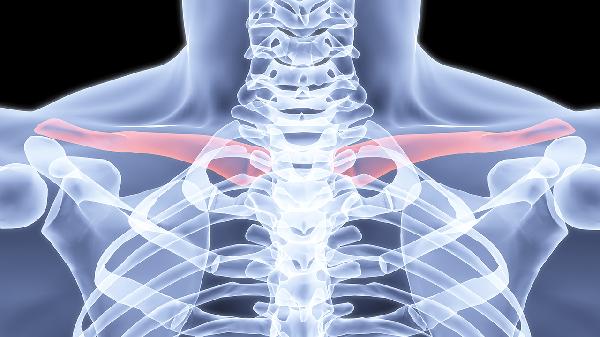

2、脊柱畸形:

椎体高度丢失可能导致驼背或侧弯畸形,严重者出现"楔形变"改变胸廓结构。畸形程度与骨折压缩比例相关,超过30%的压缩易导致进行性后凸。早期介入椎体成形术或佩戴矫形支具能有效预防畸形进展。

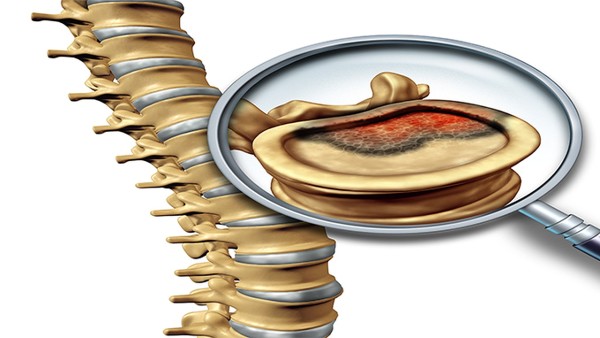

3、神经功能障碍:

骨折块移位可能压迫脊髓或神经根,表现为下肢麻木、肌力下降甚至大小便失禁。迟发性神经损害多与椎管狭窄相关,需通过磁共振评估压迫程度。轻度症状可采用脱水剂和神经营养药物,严重压迫需手术减压。

4、活动受限:

脊柱稳定性下降会限制扭转和负重活动,部分患者出现起床、翻身困难。这与椎旁肌群代偿性痉挛及小关节紊乱有关。核心肌群强化训练配合悬吊运动治疗能显著改善功能。

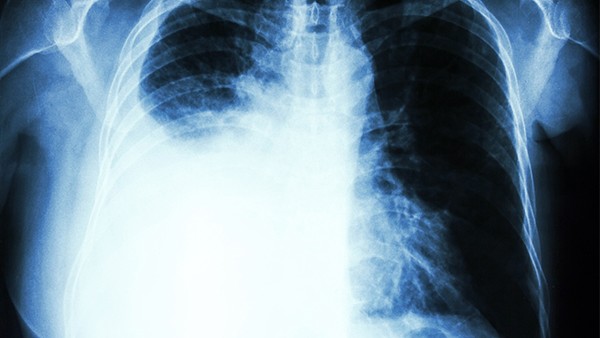

5、内脏功能异常:

严重后凸畸形可能压迫胸腔脏器,引发呼吸困难、消化不良等症状。长期脊柱力学改变还会加速相邻椎体退变,增加再骨折风险。定期进行肺功能检查和骨密度监测很有必要。

建议康复期保持适度活动,避免久坐和提重物,睡眠时选择硬板床并在膝下垫枕。饮食注意补充钙质和维生素D,每日摄入300毫升牛奶搭配深绿色蔬菜。可进行游泳、八段锦等低冲击运动,每周3-5次,每次不超过30分钟。出现进行性疼痛或神经症状加重时需及时复查CT评估骨折愈合情况。

相似问题

推荐 腰椎压缩性骨折微创手术后多久恢复

腰椎压缩性骨折微创手术后一般需要3-6个月恢复,实际时间受到手术方式、骨折严重程度、年龄、康复训练及基础疾病等因素影响。

1、手术方式:

经皮椎体成形术或后凸成形术等微创术式创伤较小,术后2-4周可基本恢复活动。传统开放手术因组织损伤较大,需延长至6-8周卧床期。不同术式对骨水泥填充效果和脊柱稳定性的重建程度直接影响愈合进度。

2、骨折严重程度:

椎体压缩程度小于1/3者通常6-8周可逐步负重,超过1/2者需3个月以上保护性制动。合并椎管内占位或神经损伤时,恢复期可能延长至半年。骨折部位越高如胸腰段,对日常活动的影响越显著。

3、年龄因素:

青壮年患者骨愈合速度快,约8-12周可完成骨痂改建。60岁以上老年人因骨质疏松和代谢减缓,完全恢复需4-6个月。绝经后女性需同步进行抗骨质疏松治疗,否则可能延长康复周期。

4、康复训练:

术后2周开始腰背肌等长收缩训练可预防肌肉萎缩,4周后逐步增加五点支撑法、桥式运动等核心肌群锻炼。规范的康复治疗能使功能恢复时间缩短30%,错误训练可能导致内固定失效或邻近节段损伤。

5、基础疾病:

糖尿病患者血糖控制不佳会延迟骨愈合,需额外延长1-2个月恢复期。长期使用糖皮质激素者易发生骨水泥移位,需严格卧床6周以上。吸烟会减少椎体血供,使愈合时间增加50%。

恢复期间建议佩戴腰围保护3个月,避免弯腰提重物等动作。每日补充1000mg钙质和800IU维生素D,适量食用牛奶、深绿色蔬菜及海产品。术后6周起可进行游泳、骑自行车等低冲击运动,逐步恢复脊柱活动度。定期复查X线观察骨水泥位置及骨折愈合情况,若出现持续疼痛或下肢麻木需及时复诊。

相关科普 更多

胸椎12压缩性骨折怎样恢复

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

胆结石患者能吃鸡蛋吗

#胆结石#

-

6岁男孩包皮过长需要手术吗

#包皮过长#

-

酒后头疼怎么办最快最有效方法

#全科#

-

脑多发缺血灶需要治疗吗

#全科#

-

孕晚期腰疼得特别厉害如何缓解

#针灸科#

-

脚发胀是什么前兆

#全科#

-

焦虑抑郁症的表现

#抑郁症#

-

肺癌转移肝部能活多久

#肺癌#

-

足癣是由什么引起的

#传染科#

-

鸡胸肉怎么吃最减肥

#胸外科#

-

泌尿结石是怎么引起的

#泌尿外科#

-

糯米饭吃了会发胖吗

#全科#

-

腰间盘突出是哪里疼

#脊柱外科#

-

吸奶宫缩痛是怎么回事

#产科#

-

房室传导阻滞的治疗方法有哪些

#心血管内科#

行业资讯 2025年05月13日 星期二

- 万人齐聚!这场发布会引领健康产业新浪潮

- 广州科大中医医院范春香主任:以人为本,打造温馨就医环境。

- 杭州广仁医院彭莉主任:严谨求实,以人为本践行医疗服务

- 南京华肤祝维主任:严谨诊疗,个性化服务温暖人心

- 从“力不从心”到“全维激活”,GRANVER吉力威如何穿越中年迷雾?