幼儿睡觉抽搐怎么回事

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

幼儿睡觉抽搐可能由生理性肌阵挛、低钙血症、高热惊厥、癫痫、脑炎等原因引起,可通过观察护理、补钙治疗、退热处理、抗癫痫药物、抗感染治疗等方式干预。

1、生理性肌阵挛新生儿及婴幼儿神经系统发育不完善,睡眠中可能出现肢体不自主抽动,表现为突然抖动手脚或面部肌肉颤动。该现象多发生在浅睡眠阶段,持续时间短且无意识障碍。家长可轻抚幼儿肢体帮助放松,无须特殊治疗。若抽搐频繁或伴随异常哭闹,需就医排除病理性因素。

2、低钙血症维生素D缺乏或钙摄入不足可能导致血钙降低,引发神经肌肉兴奋性增高。典型表现为夜间手足搐搦、腕足痉挛,严重时出现喉痉挛。建议每日保证400IU维生素D补充,增加乳制品、豆制品等富钙食物摄入。确诊后需遵医嘱使用葡萄糖酸钙口服溶液等药物纠正低钙状态。

3、高热惊厥6个月至5岁幼儿体温骤升超过38.5℃时可能诱发全身性强直阵挛发作,表现为意识丧失、双眼上翻、四肢节律性抽动。发作时应侧卧防止误吸,物理降温并尽快就医。退热可选用布洛芬混悬液或对乙酰氨基酚栓剂,反复发作者需进行脑电图检查排除癫痫。

4、癫痫婴幼儿癫痫发作形式多样,睡眠期可能出现局部性运动发作,如单侧肢体节律性抽动或口角抽动。脑电图显示异常放电是诊断关键,可能与围产期缺氧、遗传代谢病等因素有关。确诊后需长期规律服用左乙拉西坦口服溶液或丙戊酸钠糖浆控制发作,避免突然停药诱发癫痫持续状态。

5、脑炎病毒或细菌感染中枢神经系统可能导致抽搐伴意识障碍,常见于发热后出现频繁呕吐、精神萎靡等症状。腰穿检查脑脊液可明确病原体,头部MRI可见脑实质异常信号。需住院进行阿昔洛韦注射液抗病毒或头孢曲松钠抗感染治疗,严重病例可能遗留运动障碍等后遗症。

家长发现幼儿睡眠抽搐时应记录发作频率、持续时间及伴随症状,避免强行约束肢体或塞入异物。保持卧室温度适宜,睡前避免过度兴奋活动。定期进行儿童保健体检,监测生长发育曲线。如抽搐超过5分钟或反复发作,须立即急诊处理。日常注意均衡营养补充,适当增加户外活动促进神经系统发育。

相似问题

推荐 小孩突然全身抽搐

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

咽喉淋巴滤泡增生怎么治

#内分泌科#

-

恶性黑色素瘤的前期症状

#肿瘤内科#

-

21周可以做四维吗

#全科#

-

慢性荨麻疹能自愈吗

#皮肤科#

-

感冒咳嗽能吃芹菜吗

#感冒#

-

同种异体骨是做什么的

#全科#

-

毛周角化怎么根治

#全科#

-

如何去除额头上的痘痘

#皮肤科#

-

坐月子可以吃甘蔗吗

#妇幼保健#

-

心跳80多感觉心慌

#全科#

-

家族性良性天疱疮的症状

#皮肤科#

-

肝硬化是怎么得的

#肝硬化#

-

怀孕便秘会影响胎儿吗

#便秘#

-

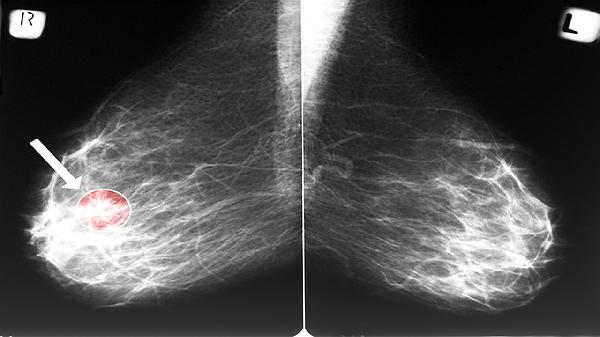

鞍区垂体瘤影像表现

#肿瘤内科#

-

做了LEEP还能顺产吗

#全科#