子宫内膜呈分泌期改变意味着什么

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

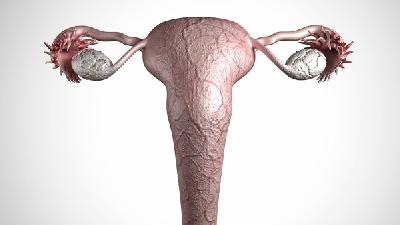

子宫内膜呈分泌期改变通常意味着处于月经周期的黄体期,是孕激素作用下子宫内膜为受精卵着床准备的正常生理变化。主要与排卵后黄体形成、孕激素水平升高、腺体分泌活动增强、血管增生及基质水肿等因素有关。

1、黄体期变化:

排卵后卵泡转变为黄体并分泌孕激素,使子宫内膜从增殖期转入分泌期。此时子宫内膜腺体弯曲扩张,细胞内出现糖原空泡,为胚胎植入提供营养储备。这种变化在未受孕情况下会随黄体退化而消退,形成月经来潮。

2、激素水平波动:

孕激素主导的分泌期改变表现为子宫内膜腺体分泌活动增强,腺腔内分泌物增多。雌激素与孕激素的协同作用促使子宫内膜厚度达到8-14毫米,血管网更加丰富,这种变化可通过超声检查观察到。

3、腺体结构改变:

分泌期子宫内膜腺体呈现锯齿状排列,腺上皮细胞核下空泡逐渐转移至顶部并排入腺腔。腺腔内充满富含糖蛋白的分泌物,这种特殊结构为可能的胚胎植入创造有利微环境。

4、血管网络增生:

螺旋动脉在孕激素作用下进一步延长弯曲,毛细血管网扩张充血。这种血管改变为子宫内膜提供充足血供,若发生受精卵着床可迅速建立母胎血液循环。

5、基质细胞转化:

子宫内膜间质细胞在孕激素影响下发生蜕膜样变,细胞体积增大胞质丰富。这种变化使子宫内膜具备容纳胚胎的能力,是妊娠建立的必要条件之一。

保持规律作息有助于维持正常月经周期,避免熬夜和过度压力。饮食上可适量增加富含维生素B族的全谷物、深绿色蔬菜,有助于激素代谢平衡。每周进行3-5次中等强度有氧运动,如快走、游泳等,能改善盆腔血液循环。若伴随异常子宫出血或周期紊乱,建议尽早就医检查激素水平和子宫内膜情况。

相似问题

推荐 双侧卵巢多样改变是怎么引起的

双侧卵巢多样改变可能由多囊卵巢综合征、卵巢囊肿、内分泌失调、炎症感染、肿瘤等因素引起。具体病因需结合影像学检查和激素水平评估确定。

1、多囊卵巢综合征:

这是育龄期女性常见的内分泌代谢异常疾病,主要表现为卵巢体积增大、包膜增厚,其下可见多个小卵泡排列。发病与胰岛素抵抗、高雄激素血症密切相关,典型症状包括月经稀发、多毛、痤疮等。治疗需结合生活方式调整和药物干预。

2、卵巢囊肿:

包括生理性黄体囊肿和病理性囊肿两类。生理性囊肿多与月经周期相关,通常2-3个月经周期后可自行消退;病理性囊肿如子宫内膜异位囊肿、浆液性囊腺瘤等可能持续存在。超声检查可显示卵巢内单个或多个囊性结构,较大囊肿可能引起下腹坠胀感。

3、内分泌失调:

下丘脑-垂体-卵巢轴功能紊乱会导致促卵泡激素与黄体生成素比例异常,影响卵泡发育和排卵过程。长期精神压力、过度节食、肥胖等因素均可干扰内分泌平衡,表现为卵巢多囊样改变伴月经周期紊乱。

4、炎症感染:

盆腔炎性疾病后遗症可能导致卵巢周围粘连、结构扭曲。结核性盆腔炎特征性表现为卵巢表面多发粟粒样结节,慢性输卵管卵巢脓肿可形成复杂囊性包块。这类改变多伴有下腹隐痛、异常阴道分泌物等症状。

5、肿瘤性病变:

卵巢畸胎瘤、囊腺瘤等良性肿瘤可呈现多房性改变,恶性肿瘤如浆液性囊腺癌可能出现囊实性混合结构。肿瘤标志物检测和增强影像检查有助于鉴别诊断,病理活检是确诊金标准。

建议保持规律作息和均衡饮食,适量摄入豆制品、深海鱼类等富含植物雌激素和omega-3脂肪酸的食物。每周进行3-5次有氧运动,如快走、游泳等,控制体重在正常范围。避免长期精神紧张,学会压力管理技巧。定期妇科检查尤为重要,35岁以上女性建议每年进行阴道超声和肿瘤标志物筛查,发现异常及时就诊。月经异常持续3个月以上需完善性激素六项检测,必要时在医生指导下进行药物调理。

无排卵型功血子宫内膜病理改变

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

非淋菌性尿道炎尿常规会正常吗

#性病科#

-

肝硬化失代偿期严重还是中期严重

#肝硬化#

-

纵隔子宫怀孕后最危险是多少个月

#产前诊断科#

-

高密度胆固醇和低密度胆固醇区别

#内分泌科#

-

四个半月婴儿有痰怎样可以清除

#儿科#

-

高血压患者熬夜危害大,几点睡觉最合适

#高血压#

-

狂躁依存症候群是什么病

#全科#

-

女性更年期综合征的表现有哪些

#妇科#

-

腰椎间盘突出与强直性脊柱炎的区别

#强直性脊柱炎#

-

月子期间吃什么补气血效果最好

#保健科#

-

鼻孔下面长了包一按就痛是怎么回事

#耳鼻喉科#

-

脑梗可不可以枸杞和红枣泡水喝

#神经内科#

-

功能性子宫出血能自愈吗

#功能性子宫出血#

-

偏瘫病人常出现的异常步态有什么

#针灸科#

-

喉咙有小鱼刺如何处理

#耳鼻喉科#

行业资讯 2025年05月15日 星期四

- 肝母细胞瘤需要手术吗 两种手术治疗肝母细胞瘤

- 肝硬化腹水的原因有哪些 揭晓导致肝硬化腹水的三原因

- 包皮肿的原因有哪些 详述包皮肿了的三个原因

- 肛门脱垂怎么办 肛门脱垂的三个处理方法介绍

- 夜磨牙是怎么回事 可能是3种疾病的信号