冠心病高发年龄段在哪个时期

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

冠心病的高发年龄段通常集中在45岁以上的中老年人群,尤其是55岁以上的男性以及65岁以上的女性。这一现象与多种生理和病理因素密切相关,包括年龄增长导致的血管老化、长期不良生活习惯的积累以及伴随的慢性疾病影响。年龄越大,动脉粥样硬化的风险越高,冠心病的发病率也随之上升。

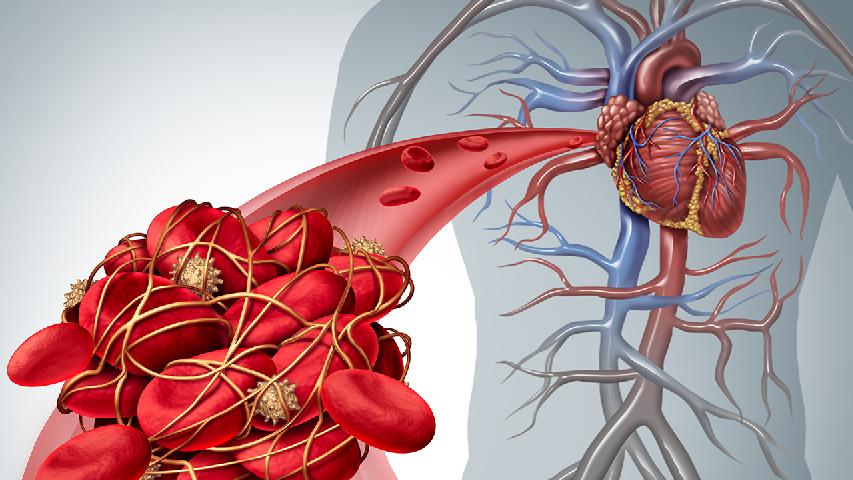

1、年龄因素:随着年龄增长,血管壁逐渐失去弹性,动脉粥样硬化的风险显著增加。45岁以上人群的血管内皮功能下降,容易形成斑块,导致冠状动脉狭窄。预防措施包括定期体检、控制血压和血脂水平,保持健康的生活方式。

2、性别差异:男性在55岁后冠心病发病率显著上升,而女性在绝经后通常65岁以上风险增加。这与雌激素水平下降有关,雌激素对心血管系统具有保护作用。女性绝经后应加强心血管健康管理,如监测血脂、控制体重。

3、生活习惯:长期吸烟、饮酒、高脂饮食和缺乏运动是冠心病的重要诱因。这些不良习惯在中年人群中较为普遍,导致血脂异常、肥胖和高血压等问题。改善生活方式,如戒烟限酒、增加有氧运动,可有效降低冠心病风险。

4、慢性疾病:高血压、糖尿病和高脂血症等慢性疾病在中老年人群中较为常见,这些疾病会加速动脉粥样硬化的进程。控制慢性疾病是预防冠心病的关键,需通过药物治疗和饮食调节来维持指标稳定。

5、遗传因素:家族中有冠心病病史的人群,发病风险更高,且发病年龄可能提前。遗传因素与环境和生活方式相互作用,增加患病概率。有家族史的人群应尽早进行心血管风险评估,并采取预防措施。

冠心病的高发年龄段与多种因素相关,包括年龄、性别、生活习惯、慢性疾病和遗传背景。预防冠心病需从多方面入手,如保持健康的生活方式、控制慢性疾病、定期体检等。饮食上应减少高脂肪、高盐食物的摄入,增加富含膳食纤维的食物如全谷物、蔬菜和水果。适量运动如快走、游泳等有氧运动有助于改善心血管健康。对于中老年人群,尤其是高危人群,定期进行心脏健康检查尤为重要,做到早发现、早干预。

相似问题

推荐 冠心病有什么特征

相关科普 更多

多动症的高发时期有哪些

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

化妆品皮炎要做什么检查

#皮肤科#

-

做完肠镜的不良反应

#检验科#

-

扁桃体发炎频繁怎么办

#耳鼻喉科#

-

晚上刷牙有什么好处吗

#口腔科#

-

男性尖锐湿疣怎么治

#性病科#

-

腋下长小肉粒能剪掉吗

#全科#

-

外阴红肿瘙痒咋回事

#妇科#

-

近视度数太高怎么办

#眼科#

-

咽喉中间悬垂体肿大

#耳鼻喉科#

-

肝硬化晚期的症状有哪些

#肝硬化#

-

宝宝吃什么食物含钙高

#保健科#

-

银屑病可以吃甲鱼吗

#皮肤科#

-

碘伏能用于口腔消毒吗

#口腔科#

-

小儿癫痫治疗费用

#小儿神经外科#

-

心力衰竭和冠心病鉴别

#心血管内科#