陈旧性前间壁心肌梗死怎么处理

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

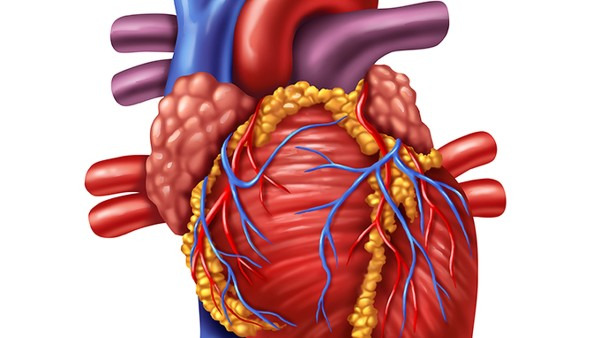

陈旧性前间壁心肌梗死可通过药物维持治疗、心脏康复训练、定期随访监测、生活方式调整及必要时血运重建等方式处理。该疾病通常由冠状动脉持续狭窄、心肌细胞不可逆损伤、侧支循环代偿不足、心室重构进展及合并基础疾病等原因引起。

1、药物维持治疗:

规范用药是控制病情发展的核心措施。常用药物包括抗血小板聚集的硫酸氢氯吡格雷、调节心率的酒石酸美托洛尔、改善心肌重构的培哚普利叔丁胺等。需严格遵医嘱长期服用,避免擅自调整剂量或停药。合并高血压或糖尿病患者需同步控制基础疾病。

2、心脏康复训练:

在专业指导下进行有氧运动能改善心肺功能。推荐采用步行、踏车等低强度运动,初始阶段需在心电监护下进行,运动强度控制在最大心率的50%-70%。康复训练需循序渐进,每周3-5次,每次20-40分钟,运动前后监测血压和心电图变化。

3、定期随访监测:

每3-6个月需复查动态心电图、心脏超声等评估心功能。重点观察左室射血分数变化、室壁运动异常及心律失常情况。出现活动后气促加重、夜间阵发性呼吸困难等症状时需立即就诊。合并糖尿病患者应定期筛查尿微量白蛋白。

4、生活方式调整:

严格戒烟限酒,每日钠盐摄入控制在5克以下。饮食采用地中海模式,增加深海鱼类、坚果等富含ω-3脂肪酸食物。保持体重指数在18.5-23.9之间,避免情绪激动和过度劳累。睡眠时间保证7-8小时,午休不超过30分钟。

5、血运重建评估:

对于存在存活心肌且冠状动脉狭窄超过75%的患者,可考虑经皮冠状动脉介入治疗或搭桥手术。需通过心肌核素显像评估心肌存活状态,同时综合评估肝肾功能、凝血功能等手术耐受性指标。术后仍需坚持二级预防用药。

陈旧性心肌梗死患者日常需注意监测晨起静息心率,控制在55-70次/分为宜。可适当食用山楂、丹参等药食同源食材辅助调理,但不可替代正规治疗。外出时随身携带硝酸甘油片应急,避免在寒冷、大风天气长时间户外活动。建议家属学习心肺复苏技能,定期参与医院举办的冠心病健康教育活动,建立规范的自我管理日记记录症状和用药情况。

相似问题

推荐 急性心肌梗死疼痛的特点是什么

急性心肌梗死疼痛主要表现为胸骨后压榨性剧痛,典型特点有放射痛、持续不缓解、伴随冷汗及濒死感。

1、压榨性疼痛:

疼痛性质类似重物压迫胸部,患者常描述为"石头压胸口"或"被钳子夹住"。这种疼痛源于心肌持续缺血缺氧导致的无氧代谢产物堆积,刺激心脏神经末梢。疼痛强度通常达到视觉模拟评分7分以上,硝酸甘油难以缓解。

2、放射痛范围广:

疼痛可向左肩、左上肢内侧特别是小指、下颌、上腹部等部位放射。放射痛的发生与心脏传入神经和体表感觉神经在脊髓层面的汇聚有关,约60%患者会出现此症状。部分老年患者可能仅表现为牙痛或胃痛等不典型放射痛。

3、持续时间长:

疼痛通常持续30分钟以上,多数患者描述为"持续不断的剧痛"。这与心绞痛发作的短暂性疼痛形成明显区别,反映冠状动脉完全闭塞导致的心肌持续性坏死过程。

4、伴随症状多:

90%以上患者会出现面色苍白、冷汗淋漓等自主神经兴奋症状,50%伴有恶心呕吐。部分患者会产生强烈的濒死恐惧感,这些症状与机体应激反应和迷走神经反射激活密切相关。

5、不典型表现:

约20%糖尿病患者或老年人可能出现无痛性心肌梗死,仅表现为突发呼吸困难或意识障碍。女性更易出现后背痛、疲劳等非典型症状,这与痛觉传导神经病变和激素差异有关。

心肌梗死发作时应立即停止所有活动,保持静卧体位。日常需控制血压血糖在理想范围,每周进行150分钟中等强度有氧运动,饮食遵循低盐低脂原则,多摄入深海鱼类和新鲜果蔬。戒烟限酒并保持情绪平稳,定期监测血脂和心电图变化。出现不明原因的上腹痛、牙痛持续不缓解时,应及时排查心脏问题。

前间壁心肌梗死危险吗 前间壁心肌梗死和高血压有关系吗

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

怀孕初期像得了厌食症一样

#产前诊断科#

-

女性得hpv58阳性的病因

#传染科#

-

人流后什么时候可以洗澡洗头

#人流#

-

宝宝2个月吐泡泡是肺炎吗

#肺炎#

-

宝宝晚上睡觉背部出汗怎么办

#儿科#

-

宫颈不成熟跟运动有关系吗

#妇科#

-

斜视手术大PK!全麻VS局麻,哪种更适合你?

#眼科#

-

宫颈癌患者的预防指导措施

#宫颈癌#

-

耳朵积水是什么原因造成的

#耳鼻喉科#

-

手上经常长小水泡是什么原因

#全科#

-

做肠镜和胃镜可以一起做吗

#检验科#

-

儿童腺样体肥大治疗的方法

#小儿耳鼻咽喉科#

-

阑尾炎手术微创疤痕怎么处理

#阑尾炎#

-

颅内巨型动脉瘤要做什么检查

#肿瘤科#

-

宫颈癌做什么检查能查出来

#宫颈癌#