骨质增生是怎么来的如何治疗

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

骨质增生可能由关节退行性变、长期劳损、代谢异常、遗传因素、外伤等因素引起,可通过药物治疗、物理治疗、运动康复、手术治疗、生活方式调整等方式改善。

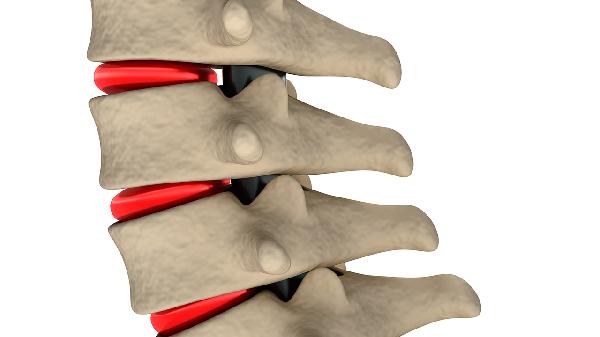

1、关节退行性变:

随着年龄增长,关节软骨逐渐磨损退化,导致关节稳定性下降。机体为代偿这种不稳定,会在关节边缘形成骨性突起,即骨质增生。这种情况多见于中老年人群,是人体老化的自然表现之一。针对此类原因,建议通过适度运动增强关节周围肌肉力量,减轻关节负担。

2、长期劳损:

职业性或运动性关节过度使用会造成局部慢性损伤。长期重复性动作使关节承受异常应力,刺激骨膜成骨细胞活跃,形成代偿性骨质增生。常见于重体力劳动者、运动员等群体。治疗上需减少关节负荷,必要时使用支具保护,配合热敷等物理疗法缓解症状。

3、代谢异常:

钙磷代谢紊乱、甲状旁腺功能亢进等内分泌疾病可能导致异常骨形成。这类骨质增生往往伴随全身多部位骨骼改变,血钙、血磷等实验室检查可见明显异常。需针对原发疾病进行治疗,如补充维生素D、调节甲状旁腺功能等,同时监测骨代谢指标。

4、遗传因素:

部分家族性骨关节疾病存在遗传倾向,如强直性脊柱炎等。这类患者关节骨质增生出现较早且进展较快,可能伴随晨僵、活动受限等症状。早期诊断和规范治疗尤为重要,需在医生指导下进行药物干预和功能锻炼。

5、外伤因素:

骨折、关节脱位等创伤后,修复过程中可能形成异常骨痂或骨赘。这种骨质增生常见于骨折愈合部位,可能影响关节活动度。急性期需规范固定,恢复期通过渐进性康复训练改善功能,严重畸形者需手术矫正。

骨质增生患者日常应注意保持适度运动,如游泳、骑自行车等低冲击运动有助于维持关节功能。饮食上保证钙质和优质蛋白摄入,控制体重减轻关节负担。避免长时间保持同一姿势,寒冷季节注意关节保暖。症状明显时及时就医,通过X线、CT等检查评估病情,在医生指导下选择合适治疗方案。定期复查监测病情变化,切勿自行服用止痛药物掩盖症状。

相似问题

推荐 狐臭是怎么样形成的如何预防

相关科普 更多

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

胰腺癌多久会成为晚期

#胰腺癌#

-

骨髓炎有哪些分类

#骨髓炎#

-

右侧输卵管不通怎么医治

#妇科#

-

宝宝拉绿色稀便怎么回事

#儿科#

-

新生儿脐炎症状表现是什么

#小儿感染内科#

-

更年期会出现乳房痛吗

#妇科#

-

生化妊娠怎么回事

#产科#

-

脚气病治疗方法有哪些

#皮肤科#

-

距离例假8天会怀孕吗

#产前诊断科#

-

禽流感的潜伏期多长

#传染科#

-

做什么检查排除多发性骨髓瘤

#肿瘤外科#

-

患尿毒症都是哪些人

#尿毒症#

-

帕金森症挂哪个科

#帕金森#

-

怀孕10周感冒了怎么办

#产前诊断科#

-

不发烧能不能吃小儿柴桂

#儿科#

行业资讯 2025年09月14日 星期日

- 胃不好少喝水?医生再三提醒:若不想胃病加重,这几种水要少去喝

- 每天一颗大枣,血压会如何变化?医生专业解答,建议了解一下

- 吃大蒜对血糖好?医生劝告:高血糖不想成糖尿病,就要做好这些事

- 龟头为什么会变成紫色

- 菠萝是肺病的“催化剂”?医生告诫:想要肺部健康,少吃这几物!