右侧脑室管膜下瘤全切会不会复发

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

右侧脑室管膜下瘤全切后存在复发可能,复发风险与肿瘤病理分级、手术切除程度、术后辅助治疗等因素相关。

1、病理分级:

管膜下瘤属于WHO I级良性肿瘤,但部分病例可能呈现非典型特征。低级别肿瘤复发率低于5%,若病理检查发现细胞增殖活跃或核分裂象增多,复发风险将显著上升。术后需通过定期影像学复查监测肿瘤状态。

2、手术切除程度:

全切手术指术中显微镜下完全切除肿瘤及附着脉络丛,Simpson I级切除可最大限度降低复发率。若肿瘤与脑室壁粘连紧密或位置深在,可能残留微小病灶,这类情况建议术后3-6个月进行增强核磁复查。

3、分子病理特征:

近年研究发现TERT启动子突变、CDKN2A缺失等分子标志物与复发相关。建议对切除标本进行分子检测,存在高危因素者可考虑早期干预。无症状复发可暂观察,进展性复发需二次手术或放射治疗。

4、术后管理:

标准随访方案为术后第1年每3个月复查头颅MRI,第2-3年每6个月复查,之后每年复查直至5年。儿童患者需延长随访期,因其复发高峰可能在术后10年以上。发现可疑复发灶时,需联合神经外科、放疗科多学科会诊。

5、辅助治疗选择:

典型管膜下瘤无需放疗,但次全切除或复发患者可考虑立体定向放射外科。质子治疗对儿童患者认知功能保护更具优势。靶向药物如贝伐珠单抗可用于控制复发病灶周围水肿。

术后应保持规律作息,避免剧烈头部撞击运动。饮食注意补充富含欧米伽3脂肪酸的深海鱼、坚果等食物,限制精制糖摄入。可进行太极拳、八段锦等舒缓运动改善脑部血液循环,但需避免潜水、跳伞等可能引起颅内压波动的活动。出现持续头痛、呕吐或视力变化时需立即就诊。

相似问题

推荐 脑出血破入脑室后遗症

脑出血破入脑室后遗症主要包括运动功能障碍、认知障碍、语言障碍、情绪障碍和自主神经功能紊乱。脑出血破入脑室是指脑实质出血进入脑室系统,可能导致脑脊液循环障碍和脑组织损伤,进而引发一系列后遗症。

1、运动功能障碍脑出血破入脑室后,运动功能障碍较为常见,表现为肢体无力、偏瘫或平衡失调。出血部位和范围直接影响运动功能受损程度,如内囊附近出血可能导致对侧肢体偏瘫。康复治疗包括物理治疗和作业治疗,帮助恢复肌肉力量和协调性。早期康复介入有助于改善预后,减少残疾程度。严重病例可能需要长期使用辅助器具。

2、认知障碍认知障碍表现为记忆力减退、注意力不集中和执行功能下降。脑室系统受压或脑积水可能加重认知损害。认知康复训练包括记忆训练、注意力训练和问题解决能力训练。环境适应和日常生活技能训练也有助于提高生活质量。部分患者可能出现痴呆样症状,需要长期照护和支持。

3、语言障碍语言障碍包括失语症和构音障碍,影响患者的交流和社交能力。优势半球出血更易导致语言功能受损。语言治疗师可帮助患者恢复语言能力或学习替代沟通方式。家庭成员的耐心配合对语言康复至关重要。严重病例可能需要使用辅助沟通设备。

4、情绪障碍情绪障碍常见抑郁、焦虑和情绪不稳定,与脑损伤和病后适应困难有关。心理支持和药物治疗可改善情绪症状。家庭和社会支持对情绪康复有积极作用。部分患者可能出现病理性哭笑等情绪控制障碍。定期心理评估和干预有助于预防情绪问题恶化。

5、自主神经功能紊乱自主神经功能紊乱表现为血压波动、体温调节障碍和排尿排便异常。脑干或下丘脑受累可能导致更严重的自主神经失调。对症治疗和规律生活作息有助于缓解症状。监测生命体征和及时调整治疗方案很重要。长期管理需要多学科团队协作。

脑出血破入脑室后遗症的康复需要综合治疗和长期管理。均衡饮食有助于神经修复,适量蛋白质和维生素摄入很重要。规律作息和适度运动可促进功能恢复。避免烟酒和过度劳累。定期复查和遵医嘱用药是预防复发的关键。家庭支持和社会融入对患者心理康复有积极作用。康复训练应循序渐进,根据个体情况调整方案。

头痛要全切才不会复发吗

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

鲜红斑痣能彻底根除吗

#皮肤科#

-

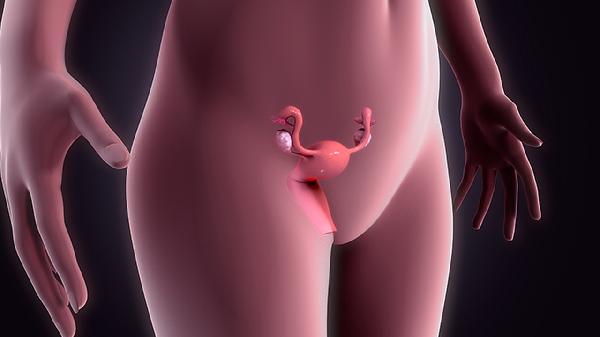

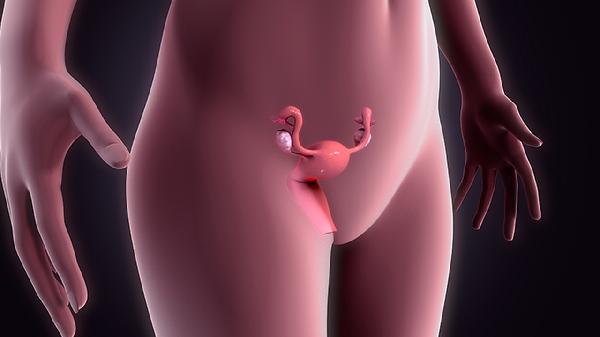

子宫腺肌病做什么检查项目

#妇科#

-

腰椎间盘微创手术风险大吗

#骨科#

-

男人两鬓长白发是什么原因

#全科#

-

小儿氨酚烷胺颗粒怎么样

#儿科#

-

尘肺和肺癌的区别

#肺癌#

-

关节疼痛如何治疗

#神经内科#

-

脑膜瘤保守治疗好吗

#肿瘤外科#

-

癫疯病早期有哪些症状

#全科#

-

扩张型心肌病发病机制

#心血管内科#

-

孩子发烧头晕怎么缓解

#儿科#

-

过敏用土豆敷脸可以吗

#风湿免疫科#

-

高血压药能长期吃吗

#高血压#

-

红外线体温计管用吗

#全科#

-

多动抽动综合征的病因

#全科#