小儿胃痉挛怎么办

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

小儿胃痉挛可通过热敷腹部、调整饮食、按摩、药物治疗、心理安抚等方式缓解。胃痉挛通常由饮食不当、胃肠功能紊乱、肠道感染、食物过敏、精神紧张等原因引起。

1、热敷腹部使用温热毛巾敷在患儿腹部,温度控制在40摄氏度左右,每次持续15分钟。热敷能帮助放松痉挛的胃部平滑肌,促进局部血液循环。操作时需避开刚进食后的时段,防止因体位改变引发呕吐。热敷后注意腹部保暖,避免受凉加重症状。

2、调整饮食发作期间暂停固体食物,给予米汤、稀藕粉等流质饮食。症状缓解后逐步添加馒头、面条等低纤维食物,避免油腻、生冷及产气食物。少食多餐,每日5-6次,单次进食量不超过150毫升。恢复期可适量补充含益生菌的酸奶,帮助调节肠道菌群。

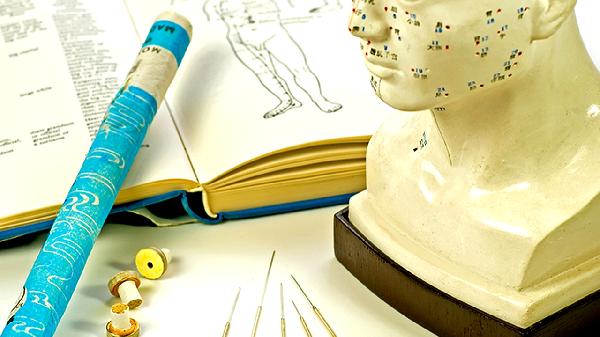

3、按摩让患儿平卧屈膝,家长用掌心顺时针轻柔按摩脐周,范围约手掌大小,力度以皮肤微红为度。配合拇指点按中脘、足三里等穴位,每个穴位按压30秒。按摩时间控制在10分钟内,每日可重复2-3次。注意观察患儿表情,出现抗拒应立即停止。

4、药物治疗可遵医嘱使用消旋山莨菪碱片解除平滑肌痉挛,或枯草杆菌二联活菌颗粒调节肠道功能。感染性痉挛需配合头孢克洛干混悬剂抗感染。用药期间监测是否出现口干、面红等抗胆碱能反应。禁止自行使用止痛药物掩盖症状。

5、心理安抚发作时保持环境安静,用玩具、绘本转移注意力。家长避免过度焦虑表情,用平稳声调解释腹痛会逐渐好转。对学龄期儿童可通过深呼吸训练缓解紧张,每次吸气3秒、呼气6秒,循环5-8次。建立规律的作息时间表,减少因情绪波动诱发的功能性痉挛。

日常需记录饮食与症状关联,避免已知过敏原。选择宽松衣物减少腹部压迫,运动前后做好热身。若每周发作超过3次或伴随呕血、持续发热需及时就医。恢复期可进行散步等轻度活动促进胃肠蠕动,但避免跳跃、翻滚等剧烈运动。保持充足睡眠,学龄儿童每日睡眠时间不少于9小时,婴幼儿需12-14小时。注意观察大便性状变化,出现黏液便或血便应立即儿科就诊。

相似问题

推荐 胃痉挛还拉肚子怎么办

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

肝门部胆管癌术后低烧主要原因有哪些

#肿瘤内科#

-

手术全麻后的副作用

#药剂科#

-

伤口接触到艾滋病人会不会传染

#艾滋病#

-

玻璃体混浊可以治愈吗

#眼科#

-

从尿液颜色怎么判断怀孕

#产前诊断科#

-

吃饭没胃口什么原因

#肛肠科#

-

孕妇的血压多少为正常

#血液科#

-

做清宫手术费用

#妇科#

-

肝硬化腹水是到晚期了吗

#中医内科#

-

脂肪肝怎么吃药效果好

#脂肪肝#

-

1岁宝宝近视怎么办

#眼科#

-

子宫内膜不规则脱落应怎么办

#妇科#

-

身体上热下寒怎么调理

#腹泻#

-

治肾阴虚的中成药有哪些

#中医内科#

-

喉癌的治疗手段包括什么

#喉癌#

行业资讯 2025年09月23日 星期二

- 空腹血糖6.2,两年多了一直都是这样,以后会变成糖尿病吗?

- 早上起床后,男人若能坚持吃一片生姜,不久后将会出现这些好处

- 62岁大叔坚持吃杂粮,体检却查出高血糖,医生叹息是认知不足导致

- 200个糖尿病患者中,有几个能保持健康?能健康的或有这些习惯

- 子宫肌瘤不想恶变,首先要管住嘴,中医提醒:这些食物要少碰!