消化道出血的病因有哪些

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

消化道出血可能由消化性溃疡、食管胃底静脉曲张、急性胃黏膜病变、消化道肿瘤、药物性损伤等原因引起。消化道出血的病因复杂,涉及多种生理性和病理性因素,需根据具体情况进行诊断和治疗。

1、消化性溃疡:消化性溃疡是消化道出血的常见原因之一,通常与胃酸分泌过多、幽门螺杆菌感染有关。治疗上可通过抑制胃酸分泌的药物如奥美拉唑、雷贝拉唑等,同时根除幽门螺杆菌感染。

2、食管胃底静脉曲张:食管胃底静脉曲张多见于肝硬化患者,因门静脉高压导致静脉曲张破裂出血。治疗可采用内镜下硬化剂注射或套扎术,必要时进行门体分流手术。

3、急性胃黏膜病变:急性胃黏膜病变多由应激、药物、酒精等因素引起,表现为胃黏膜糜烂或溃疡。治疗上需停用相关药物,使用胃黏膜保护剂如硫糖铝、米索前列醇等。

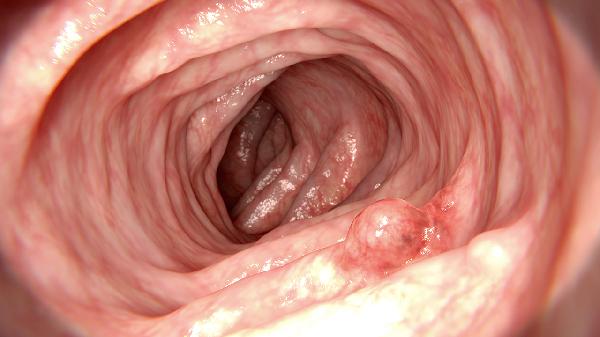

4、消化道肿瘤:消化道肿瘤如胃癌、结肠癌等,肿瘤组织坏死或侵犯血管可导致出血。治疗需根据肿瘤类型和分期选择手术、化疗或放疗等综合治疗方案。

5、药物性损伤:长期使用非甾体抗炎药、抗凝药等药物可能导致消化道黏膜损伤和出血。治疗上需停用相关药物,使用胃黏膜保护剂和止血药物如凝血酶、维生素K等。

饮食上应避免辛辣、刺激性食物,选择易消化、富含纤维的食物如燕麦、香蕉等。运动方面,建议适度进行有氧运动如散步、慢跑,避免剧烈运动。护理上需密切观察出血情况,及时就医,保持良好的生活习惯,避免过度劳累和情绪波动。

相似问题

推荐 肝硬化上消化道出血怎么治疗

肝硬化上消化道出血可通过药物止血、内镜治疗、介入治疗、手术治疗、输血支持等方式治疗。肝硬化上消化道出血通常由门静脉高压、食管胃底静脉曲张破裂、凝血功能障碍、胃黏膜病变、感染等因素引起。

1、药物止血:

肝硬化上消化道出血患者可选用生长抑素类似物、血管加压素及其衍生物等药物收缩内脏血管,降低门静脉压力。质子泵抑制剂可抑制胃酸分泌,保护胃黏膜。止血药物如凝血酶原复合物可改善凝血功能。

2、内镜治疗:

内镜下食管胃底静脉曲张套扎术或硬化剂注射是首选治疗方法,可直接结扎或硬化曲张静脉达到止血目的。内镜治疗创伤小、恢复快,适用于大多数静脉曲张破裂出血患者。

3、介入治疗:

经颈静脉肝内门体分流术通过建立肝内门静脉与肝静脉分流通道降低门静脉压力。介入治疗适用于药物和内镜治疗无效的患者,可有效控制出血但可能诱发肝性脑病。

4、手术治疗:

对于反复出血或介入治疗无效的患者可考虑断流术或分流术。手术方式包括贲门周围血管离断术、脾切除术等,可有效降低门静脉压力但手术风险较高。

5、输血支持:

根据出血量补充红细胞悬液、新鲜冰冻血浆等血液制品,维持有效循环血容量。输血需根据血红蛋白水平和血流动力学状态调整,避免过度输血加重门静脉高压。

肝硬化上消化道出血患者需严格禁食至出血停止,逐步过渡到流质、半流质饮食,选择低盐、低脂、高热量、易消化食物。限制蛋白质摄入量,避免粗糙坚硬食物。保持大便通畅,避免腹压增高。戒酒并避免使用损伤胃黏膜药物。定期复查肝功能、血常规、内镜等,监测病情变化。适当进行轻度活动,避免剧烈运动。保持情绪稳定,避免精神紧张诱发再出血。

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

小儿轮状病毒性腹泻怎么办

#腹泻#

-

神经性耳鸣能自愈吗

#耳鼻喉科#

-

前置胎盘几个月刨腹产可以吗

#产科#

-

小孩支原体咳嗽老不好怎么办

#呼吸科#

-

为什么秋季是痛风的高发期

#痛风#

-

双侧输卵管通而不畅的原因

#妇科#

-

手指甲盖有竖条纹怎么回事

#皮肤科#

-

白带拉丝是排卵了还是正在排

#妇科#

-

胸疼十天了不来月经怎么回事

#心血管内科#

-

青光眼睫状体炎综合征怎么治

#青光眼#

-

垂体瘤神经内镜术前检查方法

#肿瘤内科#

-

甲状腺结节的注意事项

#内分泌科#

-

药流十三天有少量的血正常吗

#产科#

-

脾脏增大是严重的病吗

#全科#

-

抑郁症记忆力减退能恢复吗

#抑郁症#

行业资讯 2025年06月04日 星期三

- 突然感觉活着很累?若符合4个条件,你有极大可能患上抑郁症

- 热烈祝贺氟[18F]化钠注射液获批上市

- 杭州医博肛泰医院收费合理:公开透明收费,守护患者权益

- 心血管警报大作!中老年健康告急,W+端粒塔NMN强势救场,中年富豪圈热卖中!

- 落实眼健康规划 赋能基层诊疗能力——西宁市基层医生眼病专项培训圆满举行