青光眼睫状体炎综合征怎么治

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

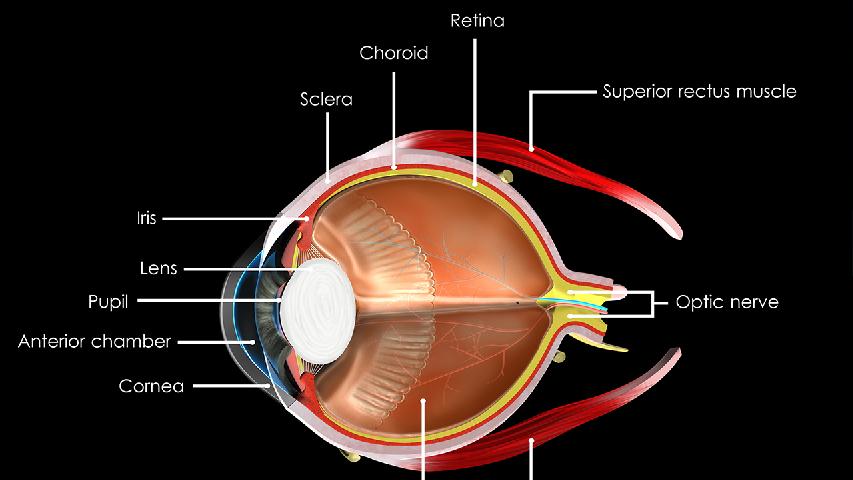

青光眼睫状体炎综合征可通过药物治疗、激光治疗、手术治疗、生活方式调整、定期复查等方式治疗。青光眼睫状体炎综合征通常由炎症反应、房水循环障碍、免疫异常、遗传因素、环境刺激等原因引起。

1、药物治疗:

针对炎症反应和眼压升高,常用药物包括糖皮质激素滴眼液如氟米龙、非甾体抗炎药如溴芬酸钠、降眼压药物如噻吗洛尔。糖皮质激素可减轻睫状体炎症,非甾体抗炎药能缓解疼痛和炎症,降眼压药物通过减少房水生成或促进排出控制眼压。需在医生指导下规范用药,避免自行调整剂量。

2、激光治疗:

对于药物控制不佳的患者,可考虑激光周边虹膜成形术或激光小梁成形术。激光治疗通过改善房水引流通道或减少房水生成来降低眼压,具有创伤小、恢复快的优势。但激光治疗后仍需配合药物控制炎症,并密切观察眼压变化。

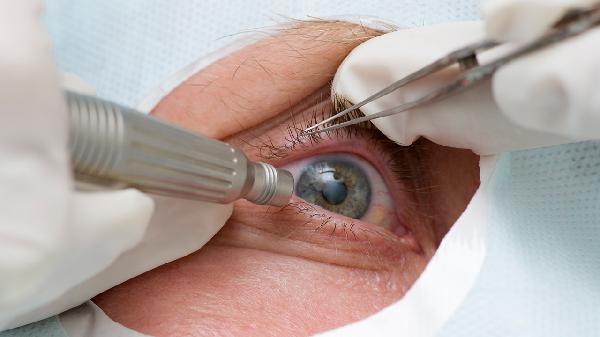

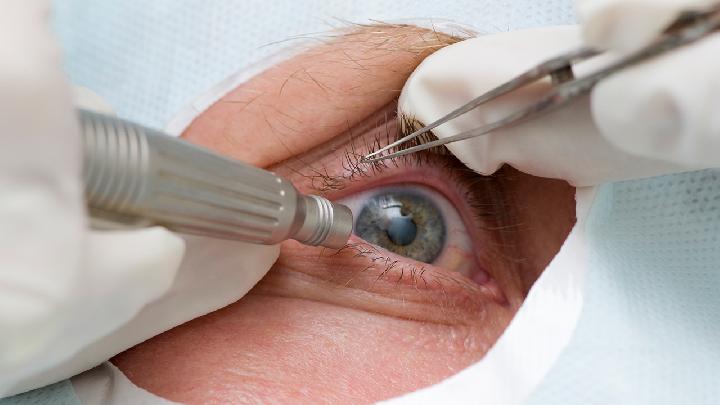

3、手术治疗:

当药物和激光治疗无效时,可选择小梁切除术或青光眼引流阀植入术等手术方式。手术治疗通过建立新的房水引流通道来持久控制眼压,适用于病情严重或反复发作的患者。术后需注意预防感染和定期复查眼压。

4、生活方式调整:

避免长时间用眼、保持充足睡眠、减少咖啡因摄入有助于控制病情。情绪波动可能诱发眼压升高,应保持心情平和。外出时佩戴防紫外线眼镜,减少强光刺激。避免剧烈运动和重体力劳动,防止眼压波动。

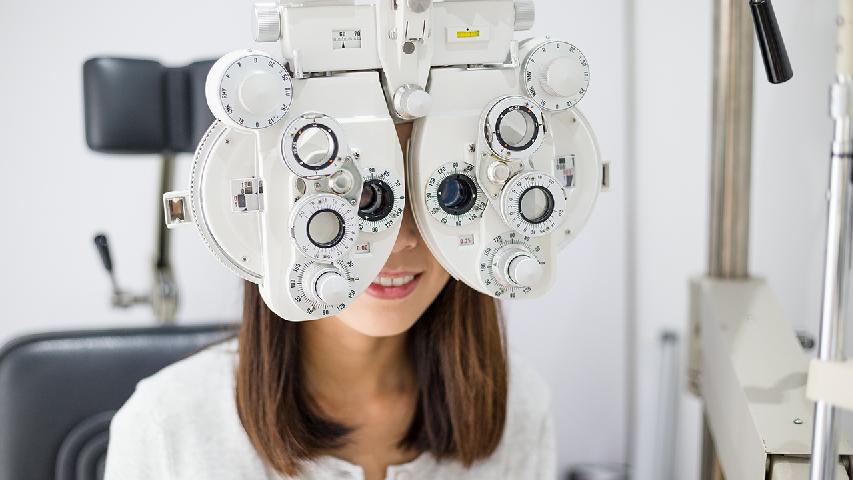

5、定期复查:

即使症状缓解也需定期测量眼压、检查视神经和视野,监测病情变化。急性期每周复查,稳定后每1-3个月随访。复查内容包括视力、眼压、前房角镜、眼底检查等,必要时进行光学相干断层扫描评估视神经损伤程度。

青光眼睫状体炎综合征患者日常应注意低盐饮食,限制每日钠摄入量在3克以内,多食用富含维生素C的柑橘类水果和深色蔬菜。适度进行散步、太极等温和运动,避免倒立、举重等可能升高眼压的动作。保持规律作息,避免熬夜和过度疲劳。严格遵医嘱用药,不可擅自停药或更改用药方案。外出时佩戴医用护目镜防风沙刺激,冬季注意眼部保暖。建议戒烟限酒,减少对血管和视神经的损害。定期测量血压和血糖,控制全身基础疾病。保持乐观心态,避免情绪剧烈波动诱发急性发作。

相似问题

推荐 青光眼睫状体炎综合征是什么病

相关科普 更多

什么是青光眼睫状体炎综合征

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

吃芦荟能治疗便秘吗?

#便秘#

-

3个月没来月经怎么回事

#妇科#

-

喝橙汁有减轻压力的作用吗?

#全科#

-

勃起困难吃什么药调理

#男科#

-

39周羊水过少怎么办

#产科#

-

小孩如何检查生长激素

#检验科#

-

肝病最怕一种水每天喝

#肝病#

-

胡萝卜怎么吃最健康呢?

#全科#

-

眼眶骨折了要怎么治疗

#眼科#

-

胡椒可以治疗哪些疾病?

#全科#

-

摩罗丹能治慢性胃炎吗

#消化内科#

-

空腹血糖偏高吃什么药

#药剂科#

-

泪囊堵塞的症状有什么

#全科#

-

拉肚子喝盐水好不好

#肛肠科#

-

肛周脓肿术后的护理方法

#肛周脓肿#

行业资讯 2025年11月09日 星期日

- 官方旗舰店护肝片口碑推荐,护肝片哪个牌子效果好?专为脂肪肝酒精肝特研产品清单

- 护肝片哪个品牌最好最安全?保肝护肝产品推荐,百项质检零添加入口安全是首要

- 腾盛博药宣布在《自然-医学》发表ENSURE II期研究结果

- 曹清华薏辛除湿止痛胶囊:与类风湿关节炎温和相处

- 护肝片品牌推荐,2025年官方旗舰店护肝片口碑,肝益莱从“肝”源改善亚健康