先天性巨结肠是什么

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

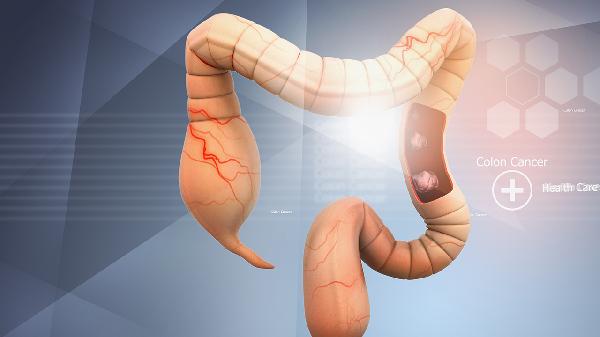

先天性巨结肠是一种由于肠道神经节细胞缺失导致的先天性肠道畸形,主要表现为新生儿排便延迟、腹胀和呕吐。先天性巨结肠可能与遗传因素、胚胎发育异常、环境因素、感染因素和免疫因素有关,通常表现为胎便排出延迟、顽固性便秘、腹胀如鼓、营养不良和肠梗阻。可通过灌肠治疗、肠道造瘘术、巨结肠根治术、药物治疗和营养支持等方式治疗。

1、遗传因素先天性巨结肠可能与遗传基因突变有关,部分患儿存在家族遗传史。RET基因突变是最常见的遗传因素,可能导致肠道神经节细胞发育异常。这类患儿通常在出生后24-48小时内无法排出胎便,伴随腹胀和呕吐。治疗需通过手术切除病变肠段,术后需定期复查肠道功能。家长需密切观察患儿排便情况,发现异常及时就医。

2、胚胎发育异常胚胎期肠道神经嵴细胞迁移障碍可能导致远端结肠神经节细胞缺失。这种发育异常会使病变肠段持续痉挛收缩,近端结肠逐渐扩张形成巨结肠。患儿表现为顽固性便秘和腹部膨隆,可能并发小肠结肠炎。诊断依靠钡剂灌肠造影和直肠活检,治疗以改良Soave手术为主。术后需进行肛门括约肌功能训练。

3、环境因素孕期接触某些化学物质或药物可能干扰胎儿肠道神经系统发育。孕妇吸烟、饮酒或接触农药等环境毒素会增加患病风险。这类患儿出生后可能出现喂养困难和生长发育迟缓。治疗初期可采用生理盐水灌肠缓解症状,严重者需行Duhamel手术。家长需保持患儿肛门清洁,预防肛周皮肤破损。

4、感染因素孕期病毒感染可能破坏胎儿肠道神经节细胞发育。风疹病毒、巨细胞病毒感染与先天性巨结肠发病相关。患儿除便秘症状外,可能伴有发热和血便。确诊需进行直肠测压检查,急性期可选用头孢曲松钠注射剂抗感染。手术治疗后需使用双歧杆菌三联活菌散调节肠道菌群。

5、免疫因素母胎界面免疫异常可能导致肠道神经发育缺陷。自身抗体攻击神经节细胞会引起肠管蠕动功能障碍。这类患儿常合并其他免疫性疾病,治疗需联合泼尼松片控制免疫反应。术前准备阶段可口服乳果糖口服溶液软化粪便,术后需长期随访监测免疫功能。

先天性巨结肠患儿术后需坚持肛门扩张训练6-12个月,每日用扩肛器轻柔扩张肛门2-3次。饮食应选择低渣高营养的配方奶粉,少量多餐喂养。适当补充维生素AD滴剂和葡萄糖酸锌口服溶液促进生长发育。家长需记录患儿每日排便次数和性状,定期复查腹部超声。避免给患儿使用抑制肠蠕动的药物,如蒙脱石散需在医生指导下使用。保持患儿臀部清洁干燥,每次便后用温水清洗并涂抹氧化锌软膏预防尿布疹。

相似问题

推荐 小儿先天性巨结肠和肛肠畸形一样吗

先天性巨结肠的治疗方式是什么

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

荨麻疹不治可以好吗

#荨麻疹#

-

肋骨骨折后20天还会错位吗

#骨科#

-

肋骨里面疼痛是怎么回事

#神经内科#

-

高血压引起眼睛中央动脉阻塞可以治愈吗

#高血压#

-

软肋骨炎可以自愈吗

#骨科#

-

糖尿病的中医辨证论治

#糖尿病#

-

减肥期间吃什么样的早餐好呢?

#保健科#

-

瘦脸针是怎么瘦脸的

#整形科#

-

宫腔镜后多久移植最佳

#妇科#

-

男性不育主要原因有哪些

#男科#

-

常喝牛奶的男性易患前列腺癌吗?

#前列腺癌#

-

扭伤脚筋能自动痊愈嘛

#骨科#

-

新生儿疾病筛查项目

#新生儿科#

-

支气管哮喘引起咳嗽的治疗方法有哪些

#呼吸科#

-

胆总管结石引起胰腺炎是怎么回事

#肝胆外科#

行业资讯 2025年11月09日 星期日

- 官方旗舰店护肝片口碑推荐,护肝片哪个牌子效果好?专为脂肪肝酒精肝特研产品清单

- 护肝片哪个品牌最好最安全?保肝护肝产品推荐,百项质检零添加入口安全是首要

- 腾盛博药宣布在《自然-医学》发表ENSURE II期研究结果

- 曹清华薏辛除湿止痛胶囊:与类风湿关节炎温和相处

- 护肝片品牌推荐,2025年官方旗舰店护肝片口碑,肝益莱从“肝”源改善亚健康