脑出血病人开颅手术后多久能醒过来

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

脑出血病人开颅手术后苏醒时间一般为3-7天,实际恢复速度受手术损伤程度、出血量、术前意识状态、并发症控制及个体差异等因素影响。

1、手术损伤程度:

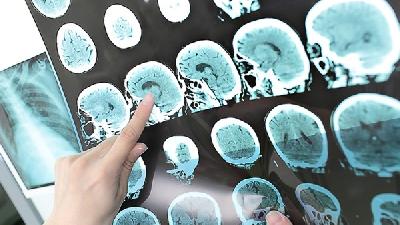

开颅手术对脑组织的直接创伤程度是影响苏醒的关键因素。若手术仅清除血肿未损伤重要功能区,患者可能较快恢复意识;若涉及脑深部结构或脑干区域操作,苏醒时间会显著延长。术后需通过头颅CT评估脑水肿范围和手术区域情况。

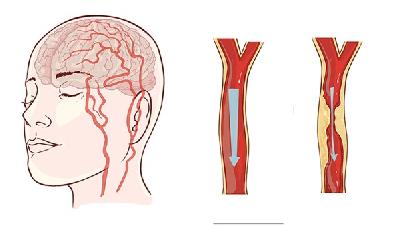

2、出血量及部位:

基底节区出血量超过30毫升或脑干出血5毫升以上者,术后昏迷时间通常延长。出血部位直接影响脑干网状上行激活系统功能,丘脑、脑桥等关键部位出血即使手术成功,意识恢复也可能需要2周以上。术前格拉斯哥昏迷评分低于8分提示预后较差。

3、术前意识状态:

手术前已出现脑疝或瞳孔散大的患者,术后平均苏醒时间延迟至10-14天。术前保留部分疼痛反射或自主呼吸者,术后1周内苏醒概率较高。临床常用脑电图监测和体感诱发电位评估皮质功能恢复情况。

4、并发症控制:

术后再出血、肺部感染或电解质紊乱会显著延迟苏醒。控制颅内压在20毫米汞柱以下、维持血氧饱和度大于95%、预防癫痫发作是促进意识恢复的重要措施。每日需监测C反应蛋白和降钙素原水平评估感染状况。

5、个体差异:

年轻患者神经功能代偿能力较强,可能比老年患者提前2-3天苏醒。合并糖尿病、高血压等基础疾病者恢复较慢。家属可通过呼唤姓名、播放熟悉音乐等方式进行感觉刺激,但需避免过度刺激导致颅内压波动。

术后康复期需保持床头抬高30度以促进静脉回流,每2小时翻身拍背预防压疮和肺炎。营养支持建议采用鼻饲肠内营养制剂,逐步过渡到糊状食物。肢体摆放保持功能位,每日进行被动关节活动。意识恢复后应尽早开始认知训练和语言康复,3个月内是功能恢复的黄金期。定期复查头颅CT观察脑室变化,6个月后可评估最终预后。

相似问题

推荐 脑出血40ml多久能脱离生命危险

脑出血40毫升通常需要2-4周脱离生命危险,具体时间受出血部位、并发症、年龄、基础疾病和治疗时机等因素影响。

1、出血部位:

脑干或丘脑等关键区域出血预后较差,脱离危险期可能延长至4周以上。大脑非功能区出血对生命威胁相对较小,2周左右可能稳定。小脑出血易引发脑积水,需密切监测颅内压变化。

2、并发症控制:

肺部感染、消化道出血等并发症会延长危险期。早期气管切开可降低吸入性肺炎风险,质子泵抑制剂能预防应激性溃疡。癫痫持续状态需及时用抗癫痫药物控制。

3、年龄因素:

60岁以上患者恢复周期比青壮年延长30%-50%。老年人生理机能衰退,脑组织修复能力下降,易合并多器官功能障碍。儿童患者因代偿能力强,恢复相对较快。

4、基础疾病:

高血压患者需将血压控制在160/90毫米汞柱以下。糖尿病患者血糖波动会加重脑水肿,目标空腹血糖为7-10毫摩尔每升。慢性肾病会影响脱水药物代谢。

5、治疗时机:

发病6小时内接受手术清除血肿可缩短危险期。微创穿刺引流较开颅手术恢复更快。亚低温治疗能减少继发性脑损伤,但需在72小时内实施。

急性期应绝对卧床,头部抬高15-30度促进静脉回流。恢复期逐步进行床边坐起、站立等适应性训练,配合针灸和高压氧治疗。饮食选择低盐低脂流质,吞咽障碍者需鼻饲营养支持。定期监测血压、血氧和意识状态,警惕再出血风险。家属需学习翻身拍背等基础护理技巧,避免压疮和坠积性肺炎。

相关科普 更多

开颅手术后水肿正常吗? 开颅手术后水肿的症状是什么?

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

牙龈刷牙就出血怎么办

#口腔科#

-

脑袋特别疼怎么回事

#神经内科#

-

先眼睛模糊后头疼恶心是怎么了

#眼科#

-

晚期转移性非小细胞肺癌有多严重

#肿瘤外科#

-

肝素钠乳膏5000跟7000的区别

#肝胆外科#

-

青光眼术后出现白内障是怎么回事

#白内障#

-

胃癌手术后一直瘦的原因

#胃癌#

-

松毛虫性骨关节病是什么原因引起的

#骨关节科#

-

上个月11号来的月经下个月几号来

#妇科#

-

受风嘴歪能自愈吗

#全科#

-

两腿之间的骨头突出怎么回事

#全科#

-

总感觉眼睛里面有东西怎么回事

#眼科#

-

睡觉起来背疼怎么回事

#全科#

-

结膜充血和睫状充血的鉴别要点

#全科#

-

人流二十天有性生活了有什么影响

#人流#

行业资讯 2025年05月13日 星期二

- 初心不改,让人们轻松聆听——立聪堂举办30周年庆暨第10届“助听使者”活动

- 博腾生物与华隆生物达成战略合作,加速MATC细胞药物开发,突破实体瘤治疗瓶颈

- 学术创新 科普破圈 | 洞见乳腺癌诊疗进展 遇见乳腺健康科普闪亮作品

- 以创新树标杆,以责任赢未来!百德福在第十二届世界健康产业大会上荣获多项荣誉!

- 膝盖外侧弯曲疼痛的原因有哪些