医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

剖腹产时通常可以同时切除子宫肌瘤。子宫肌瘤的处理方式主要有肌瘤体积较小可暂不处理、肌瘤位置适合可同步切除、肌瘤过大需分期手术、合并严重贫血需优先纠正、术后需加强子宫恢复监测。

1、肌瘤体积较小可暂不处理:

剖腹产时若发现直径小于5厘米的肌壁间肌瘤,且未影响子宫收缩功能,多数医生建议暂不处理。妊娠期子宫血供丰富,强行剔除可能增加大出血风险,产后3-6个月复查后再决定处理方案更为安全。

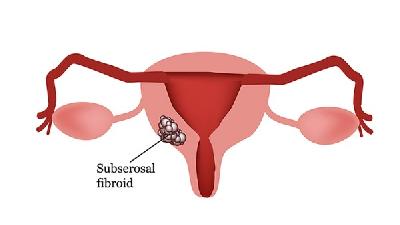

2、肌瘤位置适合可同步切除:

浆膜下肌瘤或带蒂的黏膜下肌瘤因解剖位置表浅,剖宫产术中可较安全地完成剔除。这类肌瘤基底较窄、包膜完整,术中出血量可控,术后不会明显影响子宫复旧过程,但需注意缝合技术以避免子宫切口愈合不良。

3、肌瘤过大需分期手术:

直径超过10厘米的多发性肌瘤或位于子宫血管密集区的肌瘤,剖宫产同期切除可能导致难以控制的出血。此时应优先保障分娩安全,待产后子宫复旧完成、激素水平恢复正常后,再通过腹腔镜或开腹手术处理更为稳妥。

4、合并严重贫血需优先纠正:

若产妇因肌瘤导致血红蛋白低于80g/L,术中应避免同时处理肌瘤。贫血状态下手术耐受性差,可能引发循环功能障碍,应先通过输血改善携氧能力,产后通过药物缩小子宫肌瘤体积后再择期手术。

5、术后需加强子宫恢复监测:

剖宫产同期剔除肌瘤后需密切观察阴道出血量、子宫底高度及恶露性状。这类患者更易出现宫缩乏力性出血,建议术后使用缩宫素持续静脉泵入24小时,超声监测子宫切口愈合情况,延迟出院时间至术后5-7天。

剖宫产同期处理子宫肌瘤后应特别注意营养补充,每日增加优质蛋白质摄入至每公斤体重1.5克,优先选择鱼肉、禽蛋等易消化吸收的食材。术后6周内避免提重物及剧烈运动,可进行凯格尔运动促进盆底肌恢复。哺乳期激素变化可能使残留肌瘤缩小,建议每3个月复查超声观察肌瘤变化,若出现经量增多、腹痛等症状需及时就诊。产后6个月是评估肌瘤处理效果的关键时间点,此时可根据肌瘤大小及症状决定后续治疗方案。

相似问题

推荐 子宫肌瘤一年长大2cm严重吗

子宫肌瘤一年增长2厘米多数属于良性缓慢进展,需结合症状和年龄综合评估。肌瘤增长速度主要与激素水平、遗传因素、妊娠史、肥胖及饮食结构有关。

1、激素影响:

雌激素和孕激素水平异常升高会刺激肌瘤生长。育龄期女性激素分泌旺盛时可能出现肌瘤短期增大,绝经后激素下降通常使肌瘤萎缩。伴有月经量增多或经期延长时需警惕黏膜下肌瘤。

2、遗传倾向:

直系亲属有子宫肌瘤病史者发病风险增高3倍。基因检测发现MED12、HMGA2等基因突变与肌瘤快速生长相关。这类患者建议每6个月复查超声监测变化。

3、妊娠刺激:

怀孕期间人绒毛膜促性腺激素和雌激素水平上升,可能加速肌瘤体积增大。产后6个月需复查肌瘤大小,若持续增长需排除红色变性等特殊情况。

4、代谢异常:

体重指数超过28的人群中,肌瘤年增长率可达1.8厘米。内脏脂肪分泌的瘦素和胰岛素样生长因子会促进肌瘤细胞增殖。控制体重可使年增长率降低40%。

5、饮食因素:

长期摄入高脂肪红肉和酒精会使肌瘤生长速度提高1.5倍。大豆异黄酮等植物雌激素可能通过双向调节作用影响肌瘤,建议每日豆制品摄入量控制在30-50克。

建议增加绿叶蔬菜和亚麻籽的摄入,其中木酚素可调节雌激素代谢。每周进行3次以上有氧运动如快走或游泳,每次持续40分钟以上有助于改善盆腔血液循环。避免使用含雌激素的保健品,定期妇科检查时需重点关注肌瘤位置是否压迫膀胱或直肠。

相关科普 更多

子宫肌瘤剖腹产时摘除可以吗

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

妊娠合并心脏病危险期表现

#产科#

-

男性小便有血丝是怎么回事

#男科#

-

儿童脑神经发育迟缓怎么回事

#儿科#

-

儿童感冒咳嗽推拿手法是什么

#感冒#

-

先天性髋关节脱位怎么治疗

#小儿骨科#

-

大腿外侧麻木疼痛是怎么回事

#神经内科#

-

怀孕了B超显示有暗区怎么回事

#产前诊断科#

-

后背疼痛是什么原因脊椎两边

#神经内科#

-

一个月来两次姨妈是什么原因

#全科#

-

轻微的脚踝韧带扭伤能自愈吗

#骨科#

-

小女孩几岁乳房发育为性早熟

#儿童保健科#

-

痫病1天发作2次危险大吗

#全科#

-

粉瘤手术后洞有多深

#肿瘤科#

-

女性的尿液是从哪里排出来的

#泌尿外科#

-

尿酸高应注意什么饮食禁忌

#内分泌科#

行业资讯 2025年05月30日 星期五

- 圣爱中医疑难病诊治中心专家恳谈会召开,分中心6月落地澄江

- 瑜伽对腰间盘突出有好处吗 5个瑜伽动作适合腰间盘突出者

- 左耳高频听力损失是什么意思

- 月经过后一个星期白带有血丝是怎么回事

- 原发性胆汁性胆管炎的肝损害分哪几期