老年人胸椎压缩性骨折严重吗

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

老年人胸椎压缩性骨折的严重程度需根据骨折类型和并发症风险综合评估。多数情况下属于中重度损伤,可能引发慢性疼痛、脊柱畸形、活动受限等问题,严重者可影响心肺功能。

1、疼痛程度:

急性期表现为剧烈背痛,咳嗽或体位变动时加重。慢性期可能发展为持续性隐痛,部分患者因疼痛导致长期卧床,增加深静脉血栓和肺炎风险。疼痛程度与椎体压缩比例呈正相关,压缩超过50%需警惕神经压迫。

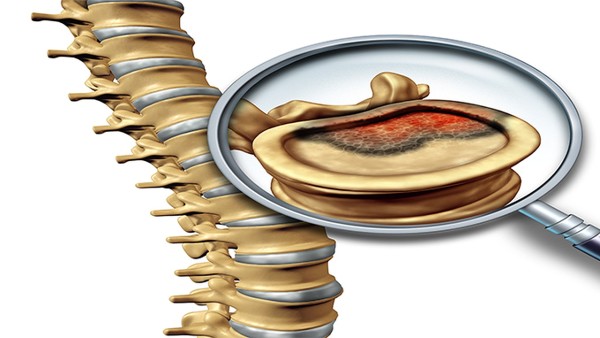

2、脊柱稳定性:

单节段轻度压缩<30%通常不影响脊柱稳定性。多节段骨折或压缩>50%可能导致驼背畸形,改变胸廓容积。严重后凸畸形会牵拉脊髓神经根,部分患者出现肋间神经痛或下肢感觉异常。

3、功能影响:

典型表现为起床翻身困难,需他人辅助完成体位转换。长期活动受限可导致肌肉萎缩和平衡能力下降,约35%患者骨折后出现步态异常。重度骨折合并脊髓损伤时可能引发排尿功能障碍。

4、并发症风险:

卧床相关并发症发生率约20%,包括压疮、泌尿系感染和坠积性肺炎。骨质疏松患者1年内再骨折风险增加5倍。高龄患者可能因疼痛应激诱发心脑血管事件,住院期间死亡率较普通骨折高3-5倍。

5、预后差异:

无神经损伤的稳定性骨折经保守治疗6-8周可逐步恢复。伴有椎管占位的不稳定性骨折需手术干预,术后3个月才能恢复基本生活能力。合并严重骨质疏松者康复周期延长,5年生存率较普通老年人下降15%-20%。

建议老年患者确诊后立即启动抗骨质疏松治疗,日常使用支具保护脊柱,卧位时保持轴向翻身。饮食需保证每日1000毫克钙和800单位维生素D摄入,可进行水中步行等低冲击运动。定期监测脊柱形态变化,出现新发疼痛或身高骤降超过3厘米时需复查影像学。保守治疗期间建议每2小时变换体位预防并发症,睡眠时选用硬度适中的床垫维持脊柱生理曲度。

相似问题

推荐 四肢长骨一骺板以上线性骨折

四肢长骨一骺板以上线性骨折属于稳定性骨折,通常由直接外力撞击、跌倒扭伤、运动损伤、骨质疏松或病理性骨破坏引起。治疗方式包括石膏固定、支具保护、药物镇痛、康复训练及手术干预。

1、外力撞击:

交通事故或重物砸伤等直接暴力可导致骨干线性骨折,表现为局部肿胀、压痛伴活动受限。需立即制动患肢,通过X线明确骨折线走向,采用石膏托固定4-6周,配合冷敷缓解急性期肿胀。

2、跌倒扭伤:

滑倒时手掌撑地或足部扭转可能引发螺旋形线性骨折,常见于桡骨远端或胫骨中段。初期需用支具限制关节活动,疼痛明显者可短期使用非甾体抗炎药,两周后逐步开始被动关节活动训练。

3、运动损伤:

篮球、足球等对抗性运动中剧烈碰撞易造成腓骨或尺骨线性骨折,多伴有软组织挫伤。急性期应遵循RICE原则休息、冰敷、加压包扎、抬高患肢,后期通过超声波治疗促进骨痂形成。

4、骨质疏松:

中老年患者因骨量减少可能导致低能量骨折,常见股骨粗隆间或肱骨外科颈线性骨折。除骨折固定外需长期补充钙剂与维生素D,进行抗骨质疏松治疗,预防再次骨折风险。

5、病理性骨折:

骨肿瘤、骨髓炎等疾病会削弱骨骼强度,轻微外力即可导致病理性线性骨折。需通过CT或MRI明确原发病,必要时行病灶刮除加内固定手术,术后配合放射治疗或抗生素治疗。

骨折恢复期应保证每日500ml牛奶或等量豆制品摄入,补充蛋白质与胶原蛋白。固定期间可进行健侧肢体力量训练及患肢等长收缩练习,拆除外固定后逐步过渡到水中步行训练。定期复查X线观察骨痂生长情况,避免过早负重导致骨折移位。睡眠时抬高患肢促进静脉回流,冬季注意保暖防止血液循环不良。

相关科普 更多

胸椎压缩性骨折的护理

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

为什么做完爱小腹会隐隐作痛

#全科#

-

老人半夜头晕目眩是怎么回事

#神经内科#

-

阴道有像咖啡色的东西怎么回事

#妇科#

-

颧骨骨折保守治疗多久可以恢复

#骨伤科#

-

饭后两小时胃不舒服怎么回事

#肛肠科#

-

尿里有白色沉淀物是怎么回事

#泌尿外科#

-

肌酸激酶700多是怎么回事

#骨科#

-

白细胞镜检2个加号怎么回事

#血液科#

-

孩子眼睛散光是什么原因造成的

#眼科#

-

大便拉不出来肚子胀是怎么回事

#消化内科#

-

小腿说不出来的不舒服怎么办

#骨科#

-

小孩经常流鼻血是什么原因导致的

#耳鼻喉科#

-

得了肾囊肿怎么治疗

#肾内科#

-

孩子为什么喜欢趴着睡觉

#儿科#

-

双眼皮开眼角有几种方法呢

#整形科#