胸椎骨质增生怎么治疗能根除

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

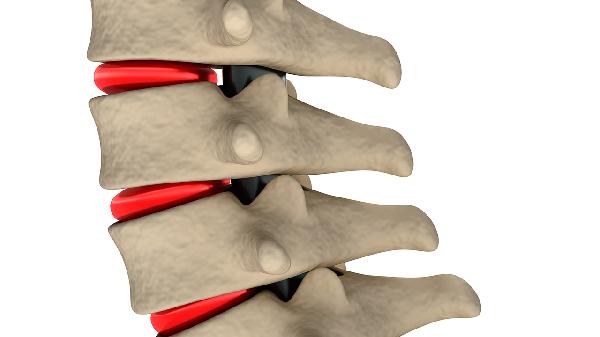

胸椎骨质增生可通过物理治疗、药物治疗、中医调理、生活方式调整及手术治疗等方式缓解症状,但无法完全根除。骨质增生是骨骼退行性改变的自然结果,治疗重点在于控制症状和延缓进展。

1、物理治疗:

物理治疗是缓解胸椎骨质增生症状的基础方法。热敷可促进局部血液循环,减轻肌肉痉挛;超短波治疗能消炎镇痛;牵引可减轻椎体压力。建议在专业康复师指导下选择合适方案,每周2-3次,持续4-6周可见效果。物理治疗需长期坚持,配合功能锻炼效果更佳。

2、药物治疗:

药物主要用于缓解疼痛和炎症。非甾体抗炎药如塞来昔布可减轻局部炎症;肌肉松弛剂如乙哌立松能缓解肌肉紧张;神经营养药物如甲钴胺可改善神经症状。严重疼痛时可考虑局部封闭治疗。所有药物均需在医生指导下使用,避免自行调整剂量。

3、中医调理:

中医认为骨质增生与肝肾不足、气血瘀滞有关。针灸可选取夹脊穴、肾俞穴等穴位疏通经络;推拿按摩能松解软组织粘连;中药熏蒸可温经通络。内服中药常用杜仲、骨碎补等补肾强骨药物。建议选择正规中医院进行系统调理,3个月为一疗程。

4、生活方式调整:

保持正确坐姿和站姿,避免长时间低头或弯腰。睡硬板床,枕头高度适中。控制体重减轻脊柱负荷。避免提重物和剧烈扭转动作。坚持游泳、八段锦等温和运动,增强背部肌肉力量。每日进行扩胸运动和腰背肌锻炼,每次15-20分钟。

5、手术治疗:

当骨质增生严重压迫脊髓或神经根,导致顽固性疼痛或功能障碍时需考虑手术。常见术式包括椎管减压术、骨赘切除术等。手术可解除神经压迫,但无法阻止骨质继续增生。术后需严格康复训练,3-6个月内避免重体力劳动。

胸椎骨质增生患者日常应注意补充钙质和维生素D,每日摄入300ml牛奶或等量乳制品,适量食用黑芝麻、虾皮等富钙食物。避免高盐饮食,控制每日盐分摄入不超过6克。坚持有氧运动如快走、骑自行车等,每周3-5次,每次30-45分钟。睡眠时保持脊柱自然曲度,可尝试仰卧位膝下垫枕。保持乐观心态,避免焦虑情绪加重疼痛感受。定期复查X线观察病情变化,出现下肢麻木、大小便功能障碍等严重症状时需立即就医。

相似问题

推荐 生了冻疮怎么样根除

相关科普 更多

肩膀骨质增生怎么治疗能根除

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

便血看什么科室

#肛肠科#

-

小牛血去蛋白提取物眼用凝胶是滴到眼球里面吗

#眼科#

-

产妇恶露有臭味是怎么回事

#产科#

-

肌无力的病因有哪些

#神经内科#

-

高血压低压高什么原因造成的

#高血压#

-

鼻窦炎都能通过手术治疗吗

#鼻窦炎#

-

经常腹泻应该如何调养

#腹泻#

-

脑血栓治疗大概多少钱

#神经内科#

-

嗳气与打嗝的区别

#全科#

-

月子里看手机以后眼睛会怎么样

#产科#

-

怀孕五个月可以同房吗,怀孕五个月需要注意什么

#产前诊断科#

-

孕期感冒头痛怎么治疗

#感冒#

-

宝宝嘴巴酸臭怎么办

#皮肤科#

-

脚干燥脱皮治疗方法有哪些

#全科#

-

什么是食欲不振

#全科#

行业资讯 2025年09月13日 星期六

- 胃不好少喝水?医生再三提醒:若不想胃病加重,这几种水要少去喝

- 每天一颗大枣,血压会如何变化?医生专业解答,建议了解一下

- 吃大蒜对血糖好?医生劝告:高血糖不想成糖尿病,就要做好这些事

- 龟头为什么会变成紫色

- 菠萝是肺病的“催化剂”?医生告诫:想要肺部健康,少吃这几物!