医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

子宫肌瘤16毫米×12毫米多数情况下不严重。子宫肌瘤的严重程度主要取决于大小、位置、症状及生长速度,该尺寸属于较小范围,若无症状通常无需特殊治疗。

1、肌瘤大小:

16毫米×12毫米的子宫肌瘤属于小型肌瘤,医学上将直径小于30毫米的肌瘤归类为小肌瘤,癌变风险极低。小型肌瘤通常生长缓慢,约60%的患者在绝经后会自然萎缩。

2、症状评估:

关键需观察是否伴随月经量增多、经期延长、尿频便秘等压迫症状。约30%的小肌瘤患者会出现轻度症状,若出现严重贫血或疼痛需及时就医。

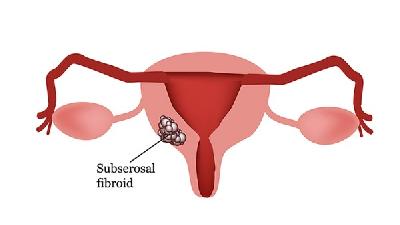

3、位置影响:

黏膜下肌瘤即使较小也可能引起明显出血,肌壁间肌瘤通常症状较轻。该尺寸肌瘤若位于子宫浆膜下层,往往对生理功能影响较小。

4、年龄因素:

育龄期女性雌激素水平较高,肌瘤可能缓慢增长。围绝经期女性随着激素下降,肌瘤通常保持稳定或缩小,恶变概率不足0.5%。

5、随访建议:

建议每6-12个月复查超声,监测肌瘤变化速度。若年增长超过10毫米或出现新发症状,需考虑药物或手术治疗。

日常应注意限制豆制品、蜂王浆等植物雌激素摄入,避免肥胖加重激素紊乱。适度进行快走、游泳等有氧运动,每周3-5次,每次30分钟以上有助于调节内分泌。保持外阴清洁,经期避免剧烈运动,出现异常阴道流血或下腹坠胀感应及时妇科检查。记录月经周期和出血量变化,为后续诊疗提供参考依据。

相似问题

推荐 子宫肌瘤7.5cm需要切除子宫吗

直径7.5厘米的子宫肌瘤通常建议手术治疗,但并非必须切除子宫。治疗方案需综合考虑肌瘤位置、症状严重程度及患者生育需求,主要处理方式有肌瘤剔除术、子宫动脉栓塞术、聚焦超声消融、药物治疗及全子宫切除术。

1、肌瘤剔除术:

适用于希望保留生育功能的患者,通过腹腔镜或开腹手术仅切除肌瘤组织。术后需定期复查,存在复发可能,复发率约为15%-30%。该手术能有效缓解月经过多、压迫症状,但可能因肌瘤位置特殊如宫颈或阔韧带肌瘤增加操作难度。

2、子宫动脉栓塞术:

通过阻断肌瘤血供使其萎缩,适合不能耐受手术者。术后可能出现腹痛、发热等栓塞后综合征,约70%患者症状改善。但该方式可能导致卵巢功能受损,40岁以上女性需谨慎选择,且不适用于有生育需求者。

3、聚焦超声消融:

无创治疗利用超声波精准消融肌瘤,恢复快但费用较高。对带蒂浆膜下肌瘤效果最佳,需核磁共振明确肌瘤性质。治疗后3-6个月肌瘤体积可缩小30%-50%,但可能需多次治疗。

4、药物治疗:

促性腺激素释放激素类似物可暂时缩小肌瘤,适用于术前准备或围绝经期患者。用药期间可能出现潮热、骨质疏松等低雌激素症状,停药后肌瘤易复发。米非司酮等抗孕激素药物也可短期使用控制症状。

5、全子宫切除术:

适用于无生育需求、症状严重或疑似恶变者。经阴道或腹腔镜手术创伤较小,可根治疾病但永久丧失生育功能。术后需关注盆底功能锻炼,预防脏器脱垂,更年期症状可能提前出现。

建议选择三级医院妇科就诊,术前完善超声、核磁共振及肿瘤标志物检查。术后可适量增加豆制品、亚麻籽等植物雌激素摄入,避免蜂王浆等动物性雌激素食品。每周3-5次有氧运动有助于改善盆腔血液循环,瑜伽中的桥式、猫牛式动作能增强盆底肌力。保持会阴清洁,术后3个月内避免提重物及性生活,每半年复查妇科超声观察复发情况。

相关科普 更多

子宫肌瘤是怎么形成的?

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

春天适合吃什么水果蔬菜窍门比较好

#全科#

-

去医院结石应该挂什么科室

#泌尿外科#

-

流产一个星期后同房了怎么办

#流产#

-

吃了韭菜胃不舒服怎么回事

#肛肠科#

-

婴儿心脏房间隔缺损怎么治疗

#小儿心内科#

-

小儿过敏性鼻炎推拿的方法

#耳鼻喉科#

-

睡一觉起来突然眩晕怎么回事

#全科#

-

附件包块是什么原因造成的

#全科#

-

鼻腺体肥大手术后遗症有什么

#全科#

-

云南白药过敏起红疹会自愈吗

#风湿免疫科#

-

两岁宝宝睡着后背出汗怎么办

#儿科#

-

宫颈癌放化疗一般几个疗程

#宫颈癌#

-

尿道排尿刺痛流脓怎么回事

#肾内科#

-

盆腔包块良性、恶性如何鉴别

#妇科#

-

鞘膜积液和疝气的区别有什么

#男科#