儿童肠套叠是什么

1人回复

问题描述:

儿童肠套叠是什么

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

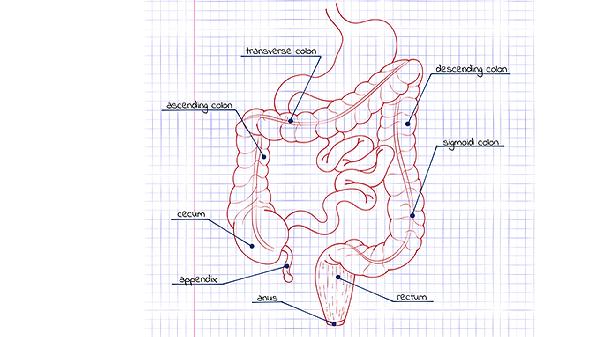

儿童肠套叠是指一段肠管套入相邻的肠腔内,导致肠内容物通过受阻的急腹症,主要表现为阵发性腹痛、呕吐、果酱样便等症状。肠套叠可能与肠道蠕动异常、肠道感染、肠道息肉等因素有关,需及时就医处理。

1、肠道蠕动异常儿童肠道发育不完善时,肠蠕动节律紊乱可能导致肠管异常套叠。典型表现为突发哭闹、蜷缩身体,腹痛缓解期可短暂恢复活动。家长需立即禁食并送医,医生可能通过空气灌肠复位,必要时使用开塞露辅助通便。

2、肠道病毒感染轮状病毒或腺病毒感染可引发肠系膜淋巴结肿大,成为肠套叠诱因。患儿常伴发热、腹泻等前驱症状,后期出现胆汁性呕吐。确诊后需静脉补液,可遵医嘱使用蒙脱石散、枯草杆菌二联活菌颗粒等药物控制感染。

3、肠道解剖异常梅克尔憩室、肠息肉等先天结构异常易形成肠套叠起点。症状反复发作且灌肠复位失败率较高,腹部超声可见靶环征。此类情况需手术切除病变肠段,术后使用头孢克洛干混悬剂预防感染。

4、饮食因素辅食添加过早或食物过敏可能刺激肠道痉挛。好发于4-10个月婴儿,腹痛发作时可见下肢屈曲、面色苍白。家长应暂停新添加辅食,就医后配合医生进行温水灌肠复位治疗。

5、遗传代谢病囊性纤维化等疾病导致肠黏液分泌异常时,可能诱发慢性肠套叠。患儿多伴有营养不良、脂肪泻等表现,需进行基因检测确诊。治疗需联合消化科与营养科,补充胰酶肠溶胶囊改善消化功能。

家长发现儿童出现阵发性哭闹、呕吐或血便时,应立即就医避免肠坏死。治疗期间保持患儿安静,术后逐步恢复饮食从流质开始。日常注意科学添加辅食,避免腹部受凉,定期体检排除肠道器质性疾病。恢复期可补充益生菌制剂调节肠道菌群,但须在医生指导下使用。

相似问题

推荐 宝宝肠套叠症状表现

宝宝肠套叠症状主要表现为阵发性哭闹、呕吐、果酱样血便、腹部包块及精神萎靡。肠套叠是指一段肠管套入相邻肠腔内,属于婴幼儿急腹症,需及时就医处理。 1、阵发性哭闹 突发剧烈腹痛导致宝宝出现规...

儿童肠套叠自己能好吗 这些方法可治好儿童肠套叠

儿童肠套叠通常不能自愈,需及时就医干预。治疗方法主要有空气灌肠复位、手术复位、补液支持、抗生素治疗、术后护理等。肠套叠可能与肠道蠕动异常、病毒感染、肠道息肉等因素有关,表现为阵发性腹痛、呕吐、果酱样便等症状。1、空气灌肠复位空气灌肠复位是肠套叠的首选非手术治疗方法,适用于发病48小时内且无肠坏死征象的患儿。通过肛门注入气体,在X线监视下利用气压推动套叠的肠管...

科普推荐 为你持续推送健康知识

脚关节肿胀疼痛怎么回事

脚关节肿胀疼痛可能与外伤、骨关节炎、痛风性关节炎、类风湿关节炎、感染性关节炎等因素有关。脚关节肿胀疼痛通常表现为关节红肿、活动受限、按压痛等症状,可通过休息制动、药物治疗、物理治疗等方式缓解。1、外伤脚关节受到外力撞击或扭伤可能导致关节周围软组织损伤,引发肿胀疼痛。患者可能出现皮下淤血、关节活动障碍。急性期可采取冰敷减轻肿胀,后期热敷促进血液循环。若疼痛持续...

缺钙会引起膝关节痛吗

缺钙可能会引起膝关节痛,但并非主要原因。膝关节痛通常与关节退变、炎症或损伤有关,缺钙导致的骨质疏松可能间接加重关节负担。钙是维持骨骼健康的重要矿物质,长期缺钙可能导致骨质疏松,使骨骼承重能力下降。这种情况下,膝关节作为主要负重关节,可能因骨骼强度不足而出现疼痛。骨质疏松患者可能出现全身骨骼疼痛,膝关节痛是其中一种表现。这类疼痛往往在活动后加重,休息后缓解,可...

心脏下侧隐隐作痛

心脏下侧隐隐作痛可能与心肌缺血、胃食管反流、肋间神经痛、胸膜炎或焦虑症等因素有关。建议及时就医明确病因,避免延误治疗。1、心肌缺血冠状动脉狭窄可能导致心肌供血不足,表现为心前区或下侧隐痛,常伴随胸闷、气短。需通过心电图、冠脉造影确诊。医生可能开具硝酸甘油片、阿司匹林肠溶片、单硝酸异山梨酯缓释片等药物缓解症状,严重者需支架手术干预。2、胃食管反流胃酸刺激食管下...

高血压芒果能不能吃

高血压患者一般可以适量食用芒果,但需注意控制摄入量。芒果含有丰富的维生素C和膳食纤维,有助于补充营养,但含糖量较高,过量可能影响血压控制。芒果属于热带水果,含有钾元素,适量摄入有助于维持体内电解质平衡,对高血压患者有一定益处。芒果中的膳食纤维能促进胃肠蠕动,帮助消化,维生素C具有抗氧化作用。高血压患者每日食用100-200克芒果较为适宜,可选择在两餐之间作为...

人的血脂浓是什么原因造成的

血脂浓通常是指高脂血症,可能由遗传因素、不良饮食习惯、缺乏运动、肥胖、糖尿病等因素引起。高脂血症主要表现为血液中胆固醇或甘油三酯水平异常升高,可能增加心血管疾病风险。1、遗传因素家族性高胆固醇血症是一种常染色体显性遗传病,可能导致低密度脂蛋白胆固醇代谢异常。这类患者即使生活方式健康,仍可能出现严重血脂升高。建议有家族史者定期检测血脂,必要时遵医嘱使用阿托伐他...

角膜炎与红眼病的区别

角膜炎与红眼病是两种不同的眼部疾病,主要区别在于病因、症状及治疗方式。角膜炎通常由感染、外伤或自身免疫性疾病引起,表现为眼痛、畏光、视力下降;红眼病多为结膜炎症反应,常见眼红、分泌物增多、异物感。两者需通过专业检查鉴别,避免误诊延误治疗。1、病因差异角膜炎多因细菌、病毒、真菌感染或角膜外伤导致,长期佩戴隐形眼镜、干眼症也可能诱发。红眼病主要由腺病毒、细菌感染...

近视眼可以治好吗

近视眼通常无法完全治愈,但可通过多种方式有效控制视力发展并矫正视力。近视眼的干预方式主要有佩戴框架眼镜、使用角膜接触镜、进行角膜屈光手术、植入人工晶体、调整用眼习惯等。1、佩戴框架眼镜框架眼镜是最常见的近视矫正方式,通过凹透镜片使光线聚焦在视网膜上。适合轻度至中度近视患者,尤其对儿童青少年而言可延缓近视进展。选择非球面镜片能减少边缘畸变,防蓝光镜片有助于缓解...

成年人还会近视吗

成年人可能会近视,近视通常与遗传、用眼习惯、环境因素等有关。近视的发生与眼球前后径过长或角膜曲率过陡有关,导致光线无法准确聚焦在视网膜上。成年人虽然眼球发育基本稳定,但长时间近距离用眼、缺乏户外活动、光线不足等不良用眼习惯仍可能导致近视度数加深。部分成年人因工作需求长时间使用电子设备,眼睛持续处于调节紧张状态,可能诱发或加重近视。某些全身性疾病如糖尿病也可能...

怀孕一个月可以打胎不

怀孕一个月一般可以终止妊娠,但需在医生评估后选择合适方式。早期妊娠终止方式主要有药物流产、手术流产两种,具体需结合孕囊发育情况及个体健康状况决定。药物流产适用于停经49天内的宫内妊娠,通过米非司酮片联合米索前列醇片等药物促使胚胎排出。该方式无须手术操作,但可能存在出血时间长、流产不全等风险,需严格遵循医嘱用药并复查。手术流产常用负压吸引术,通过机械性清除宫腔...

皮肤瘙痒的病因是什么

皮肤瘙痒可能由皮肤干燥、过敏反应、神经性皮炎、肝胆疾病、糖尿病等原因引起。皮肤瘙痒主要表现为局部或全身皮肤出现瘙痒感,可能伴随红肿、脱屑、皮疹等症状。建议及时就医,明确病因后针对性治疗。1、皮肤干燥皮肤干燥是皮肤瘙痒的常见原因,可能与气候干燥、频繁洗澡、使用碱性洗护用品等因素有关。皮肤干燥通常表现为皮肤紧绷、脱屑、轻微瘙痒等症状。日常可使用保湿霜缓解症状,如...

守护患者健康背后:探秘成都普济中医药研究院专家团队的“委员级”实力

近日,成都普济中医药研究院传来佳讯:该院专家组成员吴晓玲主任、印传方主任、李久泉主任正式获聘为四川省中医药信息学会委员。这一聘任不仅是对三位专家个人学术能力与行业贡献的高度认可,更是对成都普济中医药研究院在医疗技术水平、科研创新能力方面综合实力的充分肯定。四川省中医药信息学会作为省内中医药领域信息交流、学术研究与资源整合的重要平台,其委员遴选机制严格,要求候...

护肤品换了一堆,脸上还是斑斑点点?问题可能出在身体里

每天对着镜子,看着脸上的黄褐斑,你是否也为此感到烦恼?尝试了各种昂贵的护肤品,甚至激光美容,斑点却依然反复不断。黄褐斑问题如果只做表面功夫,或许你永远都无法根治……黄褐斑产生的关键:体内微循环障碍在中医理论中,黄褐斑被称为“肝斑”、“黧黑斑”、“蝴蝶斑”或“面尘”,其形成与人体内部气血运行密切相关。中医认为,气血不调会导致微循环障碍,瘀血内生,使得颜面失养,...

做了包皮手术能吃羊肉吗?

做了包皮手术后是可以适量吃羊肉的,但要注意饮食的合理性,避免过量及过于辛辣刺激的食物,这样可以帮助身体更快恢复。羊肉属于高蛋白、高热量食物,适量食用对术后恢复有益,但因其温热性质,部分体质或特定情况下可能需要谨慎食用。1、包皮手术后适量吃羊肉的益处羊肉富含优质蛋白质、维生素和微量元素,有助于伤口的愈合,同时为身体补充能量和增强免疫力。术后身体需要足够的营养支...

社会共治 消除肝炎:原北京武警总院廖华教授携手郑州友好肝胆医院开展惠民诊疗

13年专注,13年坚守,郑州友好肝胆医院以匠心之力改写乙肝患者的命运。在这里,无数“不可能”变成“可能”,无数“终身携带”的阴霾被“临床治愈”的阳光驱散!自建院以来,郑州友好肝胆医院始终聚焦肝胆疾病领域,汇聚国内顶尖肝病专家团队,引进国际领先诊疗设备,打造从筛查、诊断到治疗、康复的全链条服务体系。医院在乙肝抗病毒治疗、肝硬化逆转、肝癌早筛等领域取得一系列成绩...

阴道炎清洁度三度用什么药

阴道炎清洁度三度可遵医嘱使用甲硝唑栓、克霉唑阴道片、硝呋太尔制霉菌素阴道软胶囊、保妇康栓、苦参凝胶等药物。阴道清洁度三度提示阴道内白细胞和杂菌增多,可能与细菌性阴道病、外阴阴道假丝酵母菌病、滴虫性阴道炎等感染有关,需根据病原体类型针对性用药。1、甲硝唑栓甲硝唑栓适用于细菌性阴道病或滴虫性阴道炎引起的清洁度异常。该药主要成分为甲硝唑,能抑制厌氧菌和滴虫生长。使...

什么样药酒通经活络 通经活络的药酒

通经活络的药酒主要有舒筋活络酒、国公酒、三七药酒、五加皮酒、木瓜酒等。这类药酒多由活血化瘀、祛风除湿的中药材浸泡而成,适用于风寒湿痹、筋骨疼痛等症状,但需在中医师指导下辨证使用。一、舒筋活络酒舒筋活络酒以当归、川芎、红花为主料,辅以羌活、独活等药材。当归补血活血,川芎行气开郁,红花通经散瘀,共同起到舒筋活络的作用。适用于气血瘀滞引起的关节酸痛、屈伸不利,对类...

如何帮助孩子度过初三生活

帮助孩子度过初三生活需要家长从心理支持、时间管理、营养保障、学习方法和家校协作五个方面综合介入。初三阶段学业压力骤增,科学引导能帮助孩子平稳过渡这一关键期。一、心理支持家长需保持情绪稳定,避免传递焦虑情绪。每天留出固定时间倾听孩子感受,对考试失利等情况采用鼓励式沟通。可带孩子进行短途散步等轻度活动缓解压力,注意观察是否出现持续失眠或食欲减退等异常表现。二、时...

肱二头肌肱三头肌怎么练

肱二头肌和肱三头肌可通过徒手训练、器械训练、复合动作、孤立动作、抗阻训练等方式针对性强化。训练需兼顾动作规范性与渐进负荷,避免肌肉代偿或运动损伤。1、徒手训练利用自身体重进行训练是基础方式。肱二头肌可采用反手引体向上,通过调整握距可侧重刺激不同肌束;肱三头肌可通过窄距俯卧撑或凳上臂屈伸实现,注意保持肘关节稳定避免内旋。徒手训练适合初学者建立神经肌肉控制能力。...

大学生常见的心理危机类型

大学生常见的心理危机主要有学业压力、人际关系困扰、情感问题、就业焦虑和自我认同危机五种类型。一、学业压力学业压力是大学生最常见的心理危机来源之一。大学课程难度增加,学习方式与高中差异较大,部分学生难以适应。考试挂科、论文压力、学分要求等都可能引发焦虑情绪。长期处于高压状态可能导致失眠、食欲紊乱等生理反应,严重时会出现抑郁倾向。建立合理的学习计划,寻求导师或学...

糯米肠放了6个月还能吃吗

糯米肠放了6个月一般不建议食用。糯米肠属于易腐食品,长期存放可能导致变质、细菌滋生或营养流失,存在食品安全风险。糯米肠在常温或冷藏条件下存放6个月,其水分和营养成分会逐渐流失,口感变差。同时,糯米肠中的淀粉和蛋白质等成分容易滋生霉菌和细菌,尤其是肉馅部分更易腐败。即使真空包装或冷冻保存,长时间存放也可能因包装破损或温度波动导致品质下降。食用变质的糯米肠可能引...

科室问题

一级

二级

二级

二级

二级

二级

二级

二级

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

宝宝身上老痒怎么回事

#儿科#

-

食道反流能治好吗

#全科#

-

哺乳期乳腺炎反复发作

#普外科#

-

吃饭后恶心是什么原因

#消化内科#

-

剖腹产绷带用多长时间可以去掉

#剖腹产#

-

流产第一天能洗澡吗

#流产#

-

抽脂几年后的危害

#整形科#

-

创伤性肘关节炎如何护理

#骨科#

-

化疗期间白带带血是什么原因引起的

#妇科#

-

吃什么小孩可以长高

#骨科#

-

儿童肠炎艾灸能治疗吗

#肠炎#

-

甲状腺包块怎么治疗

#肿瘤内科#

-

脑溢血后遗症恢复期吃什么药

#神经内科#

-

食道炎怎么治疗几天

#消化内科#

-

奥利司他减肥药副作用大吗

#药剂科#

行业资讯 2025年09月13日 星期六

- 胃不好少喝水?医生再三提醒:若不想胃病加重,这几种水要少去喝

- 每天一颗大枣,血压会如何变化?医生专业解答,建议了解一下

- 吃大蒜对血糖好?医生劝告:高血糖不想成糖尿病,就要做好这些事

- 龟头为什么会变成紫色

- 菠萝是肺病的“催化剂”?医生告诫:想要肺部健康,少吃这几物!