治疗乙肝大三阳可以用哪些药

|

1人回复

问题描述:

请问治疗乙肝大三阳可以用哪些药

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

相似问题

推荐 肺结核感冒咳嗽怎么办

肺结核感冒咳嗽需及时就医,进行抗结核治疗和缓解症状的药物治疗。肺结核是由结核分枝杆菌引起的慢性传染病,感冒咳嗽可能加重病情,需在医生指导下使用抗结核药物如异烟肼、利福平、吡嗪酰胺,同时可服用止咳化痰药物如氨溴索、右美沙芬、复方甘草片缓解症状。

1、抗结核治疗是肺结核的核心治疗手段,需遵循“早期、联合、适量、规律、全程”的原则。常用药物包括异烟肼、利福平、吡嗪酰胺和乙胺丁醇,这些药物需长期服用,通常疗程为6-9个月。异烟肼可抑制结核菌的DNA合成,利福平阻断RNA合成,吡嗪酰胺在酸性环境中杀菌效果显著,乙胺丁醇则通过抑制细菌细胞壁合成发挥作用。

2、缓解感冒咳嗽症状的药物包括止咳药、化痰药和抗组胺药。氨溴索能促进痰液排出,右美沙芬通过抑制咳嗽中枢缓解干咳,复方甘草片具有镇咳祛痰的作用。对于伴有鼻塞、流涕的感冒症状,可使用氯苯那敏等抗组胺药缓解。

3、饮食调理对肺结核患者的康复至关重要。建议多摄入高蛋白食物如鸡蛋、牛奶、鱼类,补充维生素C丰富的水果如橙子、猕猴桃,增强免疫力。避免辛辣、油腻食物,减少对呼吸道的刺激。

4、生活方式调整有助于改善症状。保持室内空气流通,避免接触烟雾、粉尘等刺激物。适度运动如散步、太极拳可增强体质,但需避免剧烈运动以免加重咳嗽。保证充足睡眠,避免过度劳累。

5、心理疏导对肺结核患者尤为重要。长期治疗可能导致焦虑、抑郁等情绪,家属应给予支持和鼓励,必要时可寻求心理咨询帮助。患者需保持积极心态,配合治疗,提高康复信心。

肺结核感冒咳嗽需综合治疗,及时就医是关键。在医生指导下进行抗结核治疗,同时使用药物缓解感冒咳嗽症状,配合饮食调理和生活方式调整,可有效控制病情,促进康复。患者需坚持全程治疗,定期复查,避免复发。家属应提供心理支持,帮助患者建立战胜疾病的信心,共同应对肺结核带来的挑战。

乙肝大三阳的治疗可以用整体治疗方法

乙肝大三阳的治疗可以用整体治疗方法,这个是最好的方法。那么乙肝大三阳治疗具体应该怎么做呢?估计很多人还不怎么知道吧,下面就让专家具体解说下,希望阅读完本文能够对您有所帮助。乙肝大三阳的治疗方法主要可以用下面几点:1、整体治疗是乙肝大三阳的治疗方法。包括高蛋白饮食:多吃一些鸡蛋、牛奶、瘦肉、鱼、鸡、海鲜、豆腐、豆制品、新鲜蔬菜、水果等;适当休息,勿过累;忌酒;...

科普推荐 为你持续推送健康知识

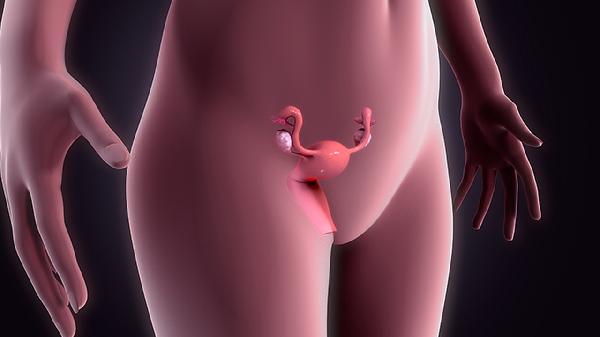

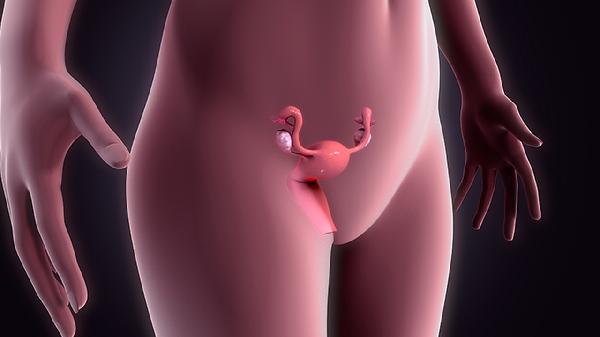

子宫内膜异位症应该吃什么食物

子宫内膜异位症患者建议选择抗炎、调节雌激素的饮食,推荐食物包括深海鱼类、十字花科蔬菜、全谷物、浆果类及亚麻籽。这些食物可能通过减轻炎症反应、平衡激素水平缓解症状。1、深海鱼类:三文鱼、沙丁鱼等富含Omega-3脂肪酸,具有天然抗炎作用。Omega-3可抑制前列腺素合成,减少子宫内膜异位症引发的盆腔疼痛。每周建议摄入2-3次,烹饪方式以清蒸或烤制为佳。2、十字...

子宫内膜异位症的饮食调理方法

子宫内膜异位症可通过调整饮食结构、补充抗炎营养素、限制促炎食物、增加膳食纤维摄入、保持规律饮食习惯等方式进行调理。1、调整饮食结构:建议采用地中海饮食模式,增加全谷物、新鲜蔬果和优质蛋白比例。全谷物如燕麦、糙米富含B族维生素,有助于调节雌激素代谢;深海鱼类如三文鱼提供ω-3脂肪酸,可减轻盆腔炎症反应;每日蔬菜摄入量应达到300-500克,其中深色蔬菜占一半以...

子宫内膜异位症吃什么药能治好

子宫内膜异位症需通过药物控制症状和延缓进展,常用治疗药物包括促性腺激素释放激素激动剂、孕激素类药物及非甾体抗炎药。完全治愈需结合手术干预,药物选择需根据病情严重程度、年龄及生育需求个体化调整。1、GnRH-a类药物:促性腺激素释放激素激动剂通过抑制卵巢功能降低雌激素水平,使异位内膜萎缩。代表药物有亮丙瑞林、戈舍瑞林,需皮下注射给药,可能引起潮热、骨质疏松等低...

腹部切口子宫内膜异位症状

腹部切口子宫内膜异位症主要表现为手术瘢痕处周期性疼痛、肿块增大及异常出血,通常与剖宫产等妇科手术史相关。症状发展可分为早期隐痛、进展期包块形成、终末期功能障碍三个阶段,主要影响因素有经血逆流种植、手术直接移植、激素水平波动、局部炎症反应及免疫异常。1、周期性疼痛:疼痛与月经周期同步,表现为切口瘢痕处胀痛或刺痛,经期加重。这与异位内膜组织受雌激素影响发生周期性...

子宫内膜异位症需要忌口什么

子宫内膜异位症患者需避免高雌激素食物、促炎饮食及酒精摄入,主要忌口包括红肉、乳制品、咖啡因、精制糖和酒精类饮品。1、红肉:红肉如牛肉、猪肉含有较高饱和脂肪酸,可能促进前列腺素合成,加重炎症反应。子宫内膜异位症患者长期摄入可能加剧盆腔充血和痛经症状。建议替换为鱼肉或豆制品等优质蛋白来源。2、乳制品:全脂牛奶、奶酪等乳制品含动物性雌激素,可能干扰体内激素平衡。部...

子宫内膜异位症怎么食疗最好

子宫内膜异位症可通过调整饮食结构缓解症状,主要方法包括增加抗炎食物摄入、补充必需脂肪酸、选择高纤维食物、减少红肉及加工食品、避免咖啡因和酒精。1、抗炎食物:深海鱼类如三文鱼、沙丁鱼富含omega-3脂肪酸,能抑制前列腺素合成,减轻盆腔炎症反应。色彩鲜艳的果蔬如蓝莓、菠菜含花青素和维生素E,具有抗氧化作用。姜黄中的姜黄素可调节NF-κB通路,降低异位内膜组织活...

子宫内膜异位症怎么食疗调理

子宫内膜异位症可通过饮食调整辅助缓解症状,主要方法包括增加抗炎食物摄入、补充omega-3脂肪酸、选择高纤维饮食、限制红肉及咖啡因、保持维生素D水平。1、抗炎食物:慢性炎症是子宫内膜异位症的重要诱因,日常可多摄入富含天然抗炎成分的食物。推荐食用深色蔬菜如菠菜、羽衣甘蓝,其含有的类黄酮能抑制前列腺素合成;浆果类如蓝莓、草莓中的花青素可减轻组织氧化损伤;姜黄中的...

怎么彻底治疗子宫内膜异位症

子宫内膜异位症可通过药物控制、手术治疗、激素调节、生活方式调整及长期管理等方式彻底治疗。该疾病通常由经血逆流、免疫异常、遗传因素、内分泌失调及炎症反应等原因引起。1、药物控制:药物治疗是缓解症状和抑制病灶发展的基础手段。常用药物包括非甾体抗炎药如布洛芬,用于减轻疼痛;激素类药物如孕激素或促性腺激素释放激素激动剂,通过抑制卵巢功能减少异位内膜生长。药物治疗需在...

子宫内膜异位症怎么调理身体

子宫内膜异位症可通过药物控制、饮食调整、规律运动、心理疏导和中医辅助等方式调理。该疾病主要由经血逆流、免疫异常、遗传因素、激素失衡和炎症反应等原因引起。1、药物控制:非甾体抗炎药如布洛芬可缓解疼痛,激素类药物如孕三烯酮能抑制异位内膜生长,GnRH-a类药物通过降低雌激素水平减少病灶活性。需在医生指导下根据症状选择药物,避免自行调整剂量。2、饮食调整:增加om...

子宫内膜异位症怎么调理最好

子宫内膜异位症可通过药物控制、中医调理、饮食调整、规律运动和心理疏导等方式综合治疗。该疾病主要由经血逆流、免疫异常、遗传因素、激素失衡和炎症反应等原因引起。1、药物控制:非甾体抗炎药如布洛芬可缓解疼痛,激素类药物如孕三烯酮能抑制异位内膜生长,促性腺激素释放激素类似物如亮丙瑞林可降低雌激素水平。药物选择需根据症状严重程度和生育需求个体化制定,需在医生指导下规范...

美容与美体是什么专业

美容与美体是专注于皮肤护理、形体管理、彩妆技术及毛发养护等领域的综合性学科,涵盖生活美容与医学美容两大方向,主要培养具备专业实操技能与理论知识的复合型人才。1、学科定义:美容与美体专业属于现代服务类学科,核心课程包括皮肤生理学、芳香疗法、美体塑形技术、彩妆设计等。该专业既涉及基础护理如清洁保湿,也包含光电仪器操作、SPA管理等进阶内容,部分院校课程会与医学美...

脾胃不好吃什么蔬菜好 脾胃不好吃什么肉

脾胃虚弱者适宜选择温补易消化的蔬菜和肉类,蔬菜推荐山药、南瓜、胡萝卜,肉类建议鸡肉、羊肉。脾胃功能减弱时消化能力下降,需避免寒凉油腻食物,温性平和的食材能健脾和胃,促进营养吸收。1、山药:山药性平味甘,归脾肺肾经,富含淀粉酶和多酚氧化酶,能促进消化吸收。新鲜山药可蒸煮食用,干品常与茯苓、白术配伍入药膳。黏液蛋白成分能保护胃黏膜,改善脾胃虚弱引起的食欲不振。2...

木耳发多了如何保存

木耳发多了可以冷藏或冷冻保存,短期存放建议冷藏,长期保存适合冷冻。发好的木耳保存方法主要有沥干水分密封冷藏、分装冷冻、晾干脱水、真空包装、腌制处理等。1、沥干水分密封冷藏将泡发好的木耳彻底沥干水分,放入保鲜盒或用保鲜膜包裹严实,置于冰箱冷藏室4℃左右保存。冷藏环境能延缓微生物繁殖,保存时间可达3天左右。注意冷藏前确保木耳表面无多余水分,避免潮湿环境加速腐败。...

从吃饭到排泄6个小时正常吗

从吃饭到排泄6个小时属于正常范围。食物消化时间受食物类型、个体差异、胃肠功能等因素影响,一般胃排空需2-4小时,完整消化过程约24-72小时,但6小时出现排便说明肠道蠕动较快。高纤维食物如蔬菜水果、全谷物会加速消化进程,这类食物刺激肠道蠕动,可能缩短消化时间。液体食物比固体食物通过胃肠更快,流质饮食可能3-4小时完成消化。代谢率高的人群如青少年、运动员,其消...

理智型性格的特征

理智型性格主要表现为逻辑思维强、情绪稳定、决策客观,典型特征包括注重分析、追求效率、偏好独处、情感疏离、目标明确。1、注重分析:理智型个体习惯通过数据与事实判断问题,对信息进行系统性拆解。面对冲突时优先梳理因果关系,而非依赖直觉或情感冲动。工作中常表现为擅长制定流程、优化方案,但可能过度关注细节而忽视人际关系中的非理性因素。2、追求效率:这类人群对时间管理和...

脾胃不好吃什么食物可以调理

脾胃虚弱可通过食用小米、山药、红枣、南瓜、薏米等食物调理。这些食材具有健脾和胃、补中益气的功效,能改善消化不良、食欲不振等症状。1、小米:小米性微寒味甘咸,归肾脾胃经,富含B族维生素和矿物质。煮粥食用易消化吸收,能和中益胃,缓解脾胃虚寒引起的腹泻。小米粥表面凝结的米油更具滋补效果,适合长期调理。2、山药:山药味甘性平,含淀粉酶、多酚氧化酶等物质,能促进消化吸...

煮过的木耳可以隔夜吃吗

煮过的木耳隔夜后若无变质通常可以食用,但需冷藏保存且彻底加热。木耳富含多糖和膳食纤维,但不当储存易滋生微生物。煮过的木耳在冷藏条件下保存得当,隔夜后复热至沸腾仍可安全食用。冷藏温度需控制在4℃以下,存放时间不超过24小时。木耳本身不含硝酸盐,但湿润环境可能促进细菌繁殖,食用前需观察是否出现黏液、异味或颜色异常。复热时应保证中心温度达到100℃并维持3分钟以上...

脾胃不好吃什么食物可以补脾胃

脾胃虚弱可通过山药、小米、红枣、南瓜、芡实等食物调理。这些食材具有健脾和胃、补中益气的功效,适合日常食疗调养。1、山药:山药性平味甘,归脾肺肾经,富含淀粉酶与黏蛋白,能促进消化吸收。中医认为其补脾养胃的功效显著,对食少倦怠、大便溏泄者尤为适宜。建议蒸煮或煲粥食用,保留更多营养成分。2、小米:小米被誉为"五谷之首",性微寒味甘咸,具有健脾和胃、补虚损的作用。其...

胃不好空腹可以吃什么

胃不好时空腹可以适量吃苏打饼干、蒸苹果、小米粥、山药、南瓜等温和易消化的食物。这些食物能减少胃酸刺激,帮助保护胃黏膜,避免空腹时加重胃部不适。1、苏打饼干苏打饼干呈弱碱性,能中和部分胃酸,缓解空腹时胃酸过多引起的不适。其质地松脆易消化,不会增加胃部负担。选择无糖无添加的普通苏打饼干更佳,避免摄入过多油脂或香精刺激胃部。但需控制食用量,过量可能引起胀气。2、蒸...

木耳泡多了怎么储存起来

泡发后的木耳若未及时食用,可沥干水分后装入保鲜袋冷藏保存1-2天,或分装冷冻保存1个月。储存不当可能导致细菌滋生或营养流失,需注意密封防潮和避免反复解冻。泡发木耳含有较多水分,短期保存需彻底沥干表面水分,用厨房纸吸干残余水渍后放入保鲜袋,排出袋内空气密封冷藏。冷藏环境可延缓微生物繁殖,但需在48小时内食用完毕,避免口感变黏或产生异味。若需延长储存时间,建议按...

科室问题

一级

二级

二级

二级

二级

二级

二级

二级

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

哺乳期不来例假会怀孕吗

#产前诊断科#

-

圆锥角膜怎么引起的

#眼科#

-

胸片能看出来肺结核吗

#传染科#

-

眼睛疼发红怎么回事

#皮肤科#

-

脑膜瘤是一种癌症吗

#肿瘤外科#

-

降糖食物怎么选择

#保健科#

-

发烧后嘴上起泡怎么办

#儿科#

-

小孩窦心率不齐正常吗

#儿科#

-

嘴巴起疱疹可以用红霉素吗

#皮肤科#

-

宝宝眼睛流眼泪是怎么回事

#儿科#

-

接输卵管后多久能同房

#妇科#

-

心得安能维持几个小时

#全科#

-

经常呕吐会得什么病

#全科#

-

女人hpv是怎么感染上的

#传染科#

-

怎么跑步保护膝盖

#全科#