冠心病患者置入支架后的注意事项有什么

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

冠心病患者置入支架后需注意术后用药管理、生活方式调整、定期复查、症状监测及心理调节。

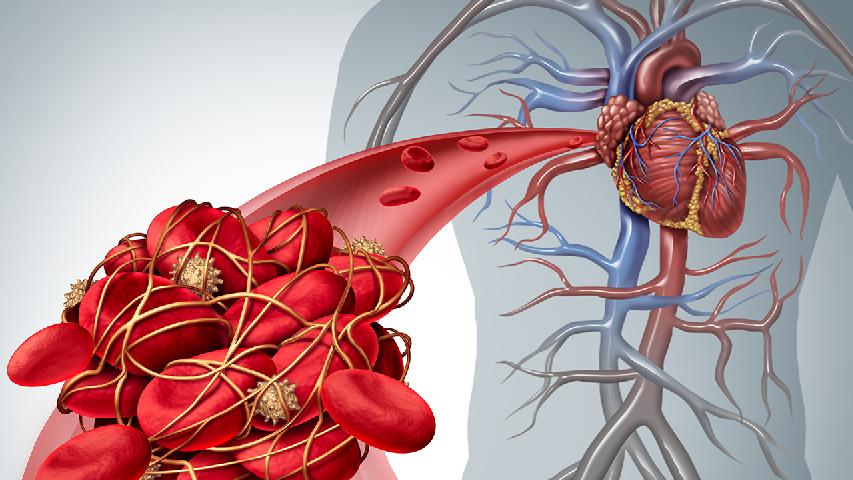

1、术后用药:

支架置入后需严格遵医嘱服用抗血小板药物,如阿司匹林、氯吡格雷等,防止支架内血栓形成。同时可能需配合他汀类药物控制血脂,或降压药、降糖药管理基础疾病。用药期间需观察有无牙龈出血、皮下瘀斑等不良反应,禁止自行调整剂量或停药。

2、生活方式:

需戒烟限酒,每日酒精摄入不超过25克。饮食遵循低盐低脂原则,增加全谷物、深海鱼类及新鲜蔬果摄入。每周进行150分钟中等强度有氧运动,如快走、太极拳,避免剧烈运动或静态负重。保持体重指数在18.5-23.9之间。

3、定期复查:

术后1个月、3个月、6个月需复查血常规、肝肾功能、血脂及心电图。每6-12个月进行心脏超声或运动负荷试验评估心功能。出现胸痛复发时需立即复查冠状动脉造影,排查支架再狭窄或新发病变。

4、症状监测:

日常记录活动后胸痛发作频率、持续时间及缓解方式,警惕静息性胸痛或夜间憋醒。监测血压、心率变化,若收缩压持续高于140毫米汞柱或心率低于50次/分需就医。下肢水肿、突发呼吸困难可能提示心力衰竭。

5、心理调节:

术后焦虑抑郁发生率约30%,可通过正念冥想、呼吸训练缓解情绪压力。加入心脏康复患者互助小组,分享经验并建立社会支持。避免过度担忧支架寿命,现代药物涂层支架10年通畅率可达85%以上。

支架术后患者应建立饮食运动日志,每日记录三餐内容及运动时长,避免高胆固醇食物如动物内脏、蛋黄。烹饪选用橄榄油等不饱和脂肪酸,每周食用坚果20-30克。运动前后进行5-10分钟热身及放松,选择平坦场地防跌倒。保持规律作息,午休不超过30分钟。外出随身携带硝酸甘油片及病情说明卡,定期参与医院举办的冠心病健康讲座,掌握心肺复苏等急救技能。家属需学习识别急性冠脉综合征症状,家中备有血压计、血氧仪等监测设备。

相似问题

推荐 做椎动脉血管狭窄支架手术需多少费用

相关科普 更多

冠心病支架植入后注意事项

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

体虚无力精神不振怎么办

#中医内科#

-

女人上环以后会怀孕吗

#产前诊断科#

-

为什么白带多到内裤湿

#妇科#

-

一直打饱嗝,胃胀气怎么办

#消化内科#

-

前列腺炎可以吃荔枝吗

#前列腺炎#

-

宝宝头几天感冒发烧咳嗽怎么办

#儿科#

-

戌酸雌二醇片少吃了一天有什么影响

#全科#

-

心肌堵塞有什么前兆

#全科#

-

外耳道炎会不会疼

#耳鼻喉科#

-

激光去红血丝效果好吗

#皮肤科#

-

急性肠炎发烧吗?

#消化内科#

-

低血糖昏迷应该怎么处理

#神经内科#

-

脑梗塞在脑干上严重吗

#脑梗塞#

-

导致脸上起红疹什么原因

#皮肤科#

-

减肥有什么办法瘦下来

#保健科#

行业资讯 2025年09月15日 星期一

- 【和谐医患 口碑为王】济南中医风湿病医院:坚持诚信医疗 坚守医者品格 精湛技术服务风湿患者

- 水飞蓟宾哪个牌子效果最好?本年度水飞蓟宾十大口碑榜深度测评,为你拆解水飞蓟宾的真面目

- 护肝片哪个牌子效果最好?脂肪肝专属护肝片精准推荐,专调指标囤货正当时

- 水飞蓟宾哪个牌子效果最好?十大热门水飞蓟宾产品排名来袭,适合不同人群的护肝产品盘点

- 护肝片哪个牌子效果最好?2025年度十大护肝产品热门口碑品牌推荐,肝益莱精准匹配需求