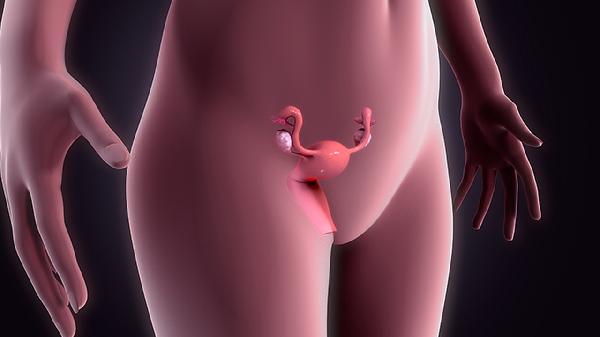

白带颗粒状是什么原因引起的

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

白带颗粒状可能由阴道菌群失衡、霉菌性阴道炎、滴虫性阴道炎、宫颈炎或生理性分泌物浓缩等原因引起。

1、阴道菌群失衡:

长期使用抗生素、频繁冲洗阴道或免疫力下降可能导致乳酸杆菌减少,致病菌过度繁殖,使白带呈现豆腐渣样或颗粒状。需避免阴道冲洗,必要时在医生指导下使用益生菌制剂调节微环境。

2、霉菌性阴道炎:

白色念珠菌感染时,白带呈凝乳块或颗粒状,伴随外阴瘙痒灼痛。发病与糖尿病、妊娠期激素变化有关,需进行真菌培养确诊,医生可能开具克霉唑栓、氟康唑等抗真菌药物。

3、滴虫性阴道炎:

阴道毛滴虫感染会导致黄绿色泡沫状白带,显微镜下可见活动虫体。主要通过性接触传播,需伴侣同治,常用甲硝唑类药物进行规范治疗。

4、宫颈炎:

宫颈柱状上皮外移或病原体感染时,炎性渗出物与脱落上皮混合形成颗粒状分泌物。可能伴随接触性出血,需通过宫颈TCT和HPV筛查排除病变,急性期需抗生素治疗。

5、生理性浓缩:

排卵期后或饮水不足时,宫颈黏液蛋白含量增高可能导致白带变稠,呈现透明颗粒状。若无瘙痒异味,建议增加每日饮水量至2000毫升,观察1-2个月经周期变化。

日常需选择棉质透气内裤并每日更换,避免穿紧身裤久坐。清洗外阴时建议使用温水而非洗剂,同房前后注意清洁。饮食上可增加无糖酸奶、纳豆等富含益生菌的食品,减少精制糖摄入。若颗粒状白带持续超过两周,或伴随出血、腹痛等症状,需及时进行妇科检查和白带常规检测,排除器质性病变。经期避免使用卫生棉条,防止逆行感染风险。

相似问题

推荐 新生儿大便颗粒状是怎么回事

新生儿大便颗粒状可能由喂养方式不当、乳糖不耐受、肠道菌群失衡、消化道发育未成熟、感染性肠炎等原因引起。

1、喂养方式不当:

母乳或配方奶喂养比例失调可能导致大便性状改变。母乳中乳清蛋白与酪蛋白比例失衡时,未完全消化的蛋白质会形成颗粒状便。调整哺乳间隔时间,避免过度喂养或饥饿性喂养,有助于改善症状。

2、乳糖不耐受:

先天性乳糖酶缺乏会导致乳糖消化障碍,未分解的乳糖在肠道发酵产生酸性颗粒便。这种情况可能伴随腹胀、哭闹等症状。需通过大便还原糖检测确诊,必要时改用低乳糖配方奶。

3、肠道菌群失衡:

新生儿肠道双歧杆菌等益生菌定植不足时,食物残渣分解不充分可能形成颗粒状便。这种情况常见于剖宫产或抗生素暴露的婴儿,可通过医生指导补充特定益生菌制剂改善。

4、消化道发育未成熟:

新生儿肠道蠕动功能不协调及消化酶分泌不足,会使奶液中脂肪、蛋白质等营养物质消化不完全,排出带有白色颗粒的奶瓣便。随着月龄增长,这种情况通常会在3-4个月后自行缓解。

5、感染性肠炎:

轮状病毒等病原体感染可能导致肠黏膜损伤,出现黏液样颗粒便并伴有发热、呕吐等症状。这种情况需要及时就医进行大便常规检查,必要时进行抗感染治疗。

建议家长记录宝宝大便次数、性状变化,哺乳期母亲注意饮食清淡,避免高脂高糖食物。可适当按摩婴儿腹部促进肠蠕动,选择透气性好的纸尿裤避免臀部刺激。若颗粒状便持续3天以上或伴随精神萎靡、拒奶等症状,需及时儿科就诊排除病理性因素。正常情况下新生儿每日排便2-5次,母乳喂养儿大便呈金黄色糊状,配方奶喂养儿大便稍稠且颜色偏绿,这些都属于正常生理现象无需过度干预。

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

侧切伤口多久完全恢复

#普外科#

-

鱼腥味白带是什么炎症

#妇科#

-

冠心病用药的注意事项

#冠心病#

-

nt羊水正常值是多少

#全科#

-

人流前可以用手安抚吗

#人流#

-

高血压联合用药8种方案

#高血压#

-

心源性脑栓塞病因

#神经内科#

-

为什么水肿从下肢开始

#消化内科#

-

蛇缠腰可以洗澡吗

#全科#

-

老年妇女常见妇科病

#妇科#

-

过隧道耳朵难受怎么办

#耳鼻喉科#

-

眼珠红血丝多怎么回事

#皮肤科#

-

吃避孕药对身体有害吗

#计划生育科#

-

兰花的香味对孕妇有影响吗

#产科#

-

心血栓的症状有哪些

#心血管内科#