为什么做完白内障手术看东西小了

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

白内障术后视物变小可能与人工晶体光学特性、术后屈光状态改变、黄斑适应调整、双眼视功能重建、术前屈光参差等因素有关。

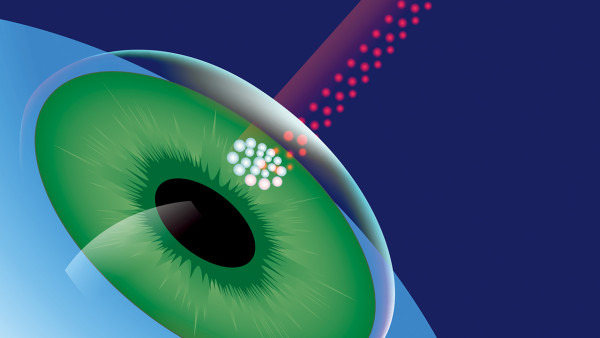

1、人工晶体因素:

人工晶体取代原有混浊晶状体后,其光学放大率与自然晶体存在差异。单焦点非球面人工晶体的像差矫正特性可能改变视网膜成像大小,尤其当选择负球差晶体时,可能产生约3%-5%的影像缩小效应。这种变化在术后1-2周最为明显。

2、屈光状态改变:

术前长期处于高度近视状态的患者,术后屈光矫正从凹透镜变为平光或低度数凸透镜时,视网膜成像会相应缩小。每矫正1.00D近视度数约产生2%的像缩小率,对于原有-10.00D以上近视者,术后可能感知到20%以上的视物缩小。

3、黄斑适应过程:

术后初期黄斑区神经细胞需要重新建立对清晰影像的空间定位。这种神经适应性调整可能导致暂时性的视物变形或缩小感,通常在术后1-3个月逐渐改善。老年患者因神经可塑性下降,适应期可能延长至6个月。

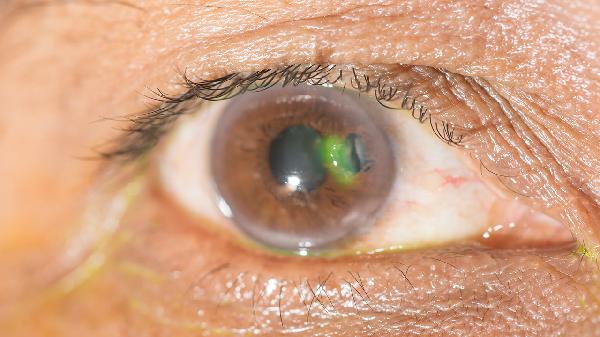

4、双眼视功能重建:

单眼手术患者可能出现双眼影像不等大现象,称为屈光参差性视像不等。当两眼影像大小差异超过5%时,大脑难以融合成像,会主动抑制较小影像的感知。这种情况需要通过视觉训练或考虑双眼手术平衡解决。

5、术前屈光参差:

术前长期存在显著屈光参差者,术后新建立的双眼屈光平衡可能暴露原有被抑制的视功能异常。这类患者需要更系统的双眼视功能评估,必要时通过棱镜矫正或视觉训练改善。

术后3个月内应避免剧烈头部运动,保持规律作息有助于视觉系统适应。建议多进行交替遮盖单眼的融合训练,如注视方格纸练习。饮食上增加富含叶黄素的深色蔬菜,适度补充欧米伽3脂肪酸有助于黄斑功能恢复。术后6周内避免游泳和重体力劳动,阅读时保持30厘米以上距离,使用防蓝光眼镜可能减轻视疲劳。若6个月后仍存在显著视物变形,需进行详细的眼底光学相干断层扫描检查排除黄斑病变。

相似问题

推荐 眼睛为什么长白内障

相关科普 更多

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

早孕反应多久消失正常

#早孕反应#

-

手掌心出红点是艾滋病吗

#艾滋病#

-

小孩磨牙是怎么回事

#口腔科#

-

儿童角膜炎用什么药水

#眼科#

-

抑郁症人能怀孕吗

#抑郁症#

-

肚眼周围疼是怎么回事

#眼科#

-

颈椎粉碎性骨折能治好吗

#骨科#

-

脑梗病人为什么尿多

#神经内科#

-

做溶脂瘦肚子的流程是什么

#整形科#

-

心脏休息的时间是几点

#心血管内科#

-

做冠脉造影需要放支架吗

#全科#

-

先天性肌营养不良能治好吗

#小儿内科#

-

激光祛斑的危害有多大美容护肤

#皮肤科#

-

消化道出血怎么食疗

#消化内科#

-

儿童高烧的物理降温方法

#儿科#

行业资讯 2025年07月04日 星期五

- 医生发现:最能加重肺癌的行为,不是饮食!而是频繁的去做这4事

- 心肌梗塞离世的人不断增多!医生多次强调:少吃韭菜,多吃这几物

- 医生研究发现:一旦患上肺癌,4件事就别做了,不要害了自己!

- 人有没有糖尿病,看手指就知?糖尿病患者,手指或有这3种表现?

- 血脂高,不能吃韭菜?医生告诫:不想血管堵塞,可以多吃4种食物