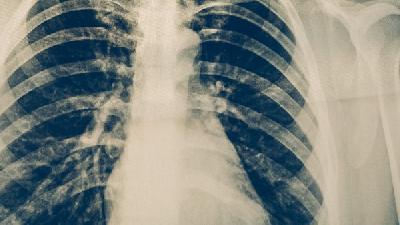

引起慢性阻塞性肺疾病的原因有哪些

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

慢性阻塞性肺疾病可能由长期吸烟、职业粉尘暴露、空气污染、反复呼吸道感染、遗传因素等原因引起。

1、长期吸烟:

烟草烟雾中的有害物质会持续损伤气道和肺泡,导致慢性炎症反应。吸烟者支气管黏膜纤毛功能受损,黏液分泌增多,气道阻塞逐渐加重。临床表现为咳嗽、咳痰、活动后气促,肺功能检查显示持续性气流受限。

2、职业粉尘暴露:

长期接触煤尘、棉尘、硅尘等职业性粉尘可引发肺部慢性炎症。粉尘颗粒沉积在终末细支气管,刺激巨噬细胞释放炎症介质,导致气道重塑和肺气肿。矿工、纺织工人等职业人群发病率显著增高,常伴有胸闷、喘息等症状。

3、空气污染:

长期暴露于PM2.5、二氧化硫等污染物会损害呼吸道上皮细胞。污染物诱发氧化应激反应,促使蛋白酶-抗蛋白酶系统失衡,肺泡壁破坏形成肺气肿。流行病学研究显示,空气污染严重地区患者肺功能下降速度更快。

4、反复呼吸道感染:

儿童期严重下呼吸道感染可能影响肺部发育,增加成年后患病风险。成年后反复感染会加重气道炎症,破坏肺实质结构。常见病原体包括流感病毒、肺炎链球菌等,感染后可能出现急性加重。

5、遗传因素:

α-1抗胰蛋白酶缺乏症是明确的遗传易感因素,该酶缺乏导致中性粒细胞弹性蛋白酶活性失控,加速肺泡壁破坏。基因检测可发现SERPINA1基因突变,这类患者往往在40岁前出现肺气肿表现。

建议患者保持室内空气流通,冬季注意保暖避免呼吸道感染,适当进行腹式呼吸训练改善肺功能。饮食宜选择高蛋白、高维生素食物,如鱼类、蛋类、新鲜果蔬,避免生冷刺激食物。根据医生指导进行有氧运动,如太极拳、散步等,运动强度以不引起明显气促为宜。定期监测肺功能变化,急性加重时及时就医。

相似问题

推荐 慢性阻塞性肺病急性加重期如何护理

慢性阻塞性肺病急性加重期可通过氧疗支持、药物控制、呼吸道管理、营养支持和心理疏导等方式护理。急性加重通常由感染、空气污染、气候变化、治疗中断或合并症等因素引起。

1、氧疗支持:

低流量吸氧是急性加重期的基础护理措施,目标维持血氧饱和度在88%-92%。需使用湿化氧气避免呼吸道干燥,每日监测动脉血气分析。家庭氧疗患者需注意防火安全,避免长时间高浓度吸氧导致二氧化碳潴留。

2、药物控制:

急性期常用支气管扩张剂如沙丁胺醇、异丙托溴铵缓解气道痉挛,糖皮质激素如甲泼尼龙减轻炎症反应。合并细菌感染时需遵医嘱使用抗生素,常见选择包括阿莫西林克拉维酸、莫西沙星。用药期间需观察心悸、手抖等不良反应。

3、呼吸道管理:

采用体位引流配合叩背排痰,每日2-3次,每次15-20分钟。痰液黏稠者可配合雾化吸入乙酰半胱氨酸。指导患者掌握有效咳嗽方法,即深吸气后短暂屏气,爆发性咳嗽。记录痰量及性状变化,出现铁锈色痰或血丝需警惕肺炎。

4、营养支持:

急性期患者能量消耗增加20%-30%,需提供高蛋白、高热量饮食。每日蛋白质摄入不低于1.5g/kg体重,选择鱼肉、蛋清等易消化蛋白。少食多餐避免饱胀影响膈肌运动,限制碳水化合物摄入以防二氧化碳生成过多。重度营养不良者可考虑短期肠内营养支持。

5、心理疏导:

急性发作常伴随焦虑、恐惧情绪,需耐心解释治疗进程。教导腹式呼吸训练缓解紧张,每分钟呼吸8-10次。建立24小时紧急联络通道,避免患者因担心夜间发作而刻意减少睡眠。鼓励家属参与护理,但需避免过度保护导致患者自我效能感降低。

护理期间需保持室内温度22-24℃,湿度50%-60%,每日通风2次但避免直接吹风。监测每日晨起峰流速值,记录咳嗽、喘息程度变化。稳定期逐步开展上肢阻抗训练,如弹力带操,从每周3次每次10分钟开始。饮食注意补充维生素D和钙质,每日晒太阳30分钟。戒烟患者可使用尼古丁替代疗法,避免接触二手烟及厨房油烟。出现意识改变、尿量减少或下肢水肿等右心衰竭表现时需立即就医。

慢性阻塞性肺疾病是由什么原因引起的?

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

男生如何长出乳腺?一个需要澄清的医学误区

#妇科#

-

子宫纵隔怀孕要注意哪些事项

#产前诊断科#

-

后背一阵一阵的痛怎么回事

#全科#

-

阴道咖啡色分泌物是怎么回事

#妇科#

-

女性小肚子左侧疼是怎么回事

#全科#

-

脑出血患者走路康复训练方法

#脑出血#

-

吃了紧急避孕药怀孕了能要吗

#产前诊断科#

-

手关节轻微骨裂要多久能好

#骨科#

-

鼻子里老有黄鼻涕很稠是什么

#耳鼻喉科#

-

视网膜母细胞瘤患者能活多久

#肿瘤内科#

-

产后恶露有臭味呈褐色怎么办

#产科#

-

宝宝走路不稳像喝多了怎么办

#儿科#

-

哺乳期反复少量出血怎么处理

#产科#

-

女性尿道口有点痒是怎么回事

#泌尿外科#

-

做胃镜能查出幽门螺旋杆菌吗

#消化内科#