做了脑起搏器手术后不能干什么

|

1人回复

问题描述:

做了脑起搏器手术后不能干什么

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

脑起搏器手术后需避免剧烈运动、电磁场干扰、伤口感染风险行为、过度低头活动及擅自调节设备参数。术后禁忌行为主要与设备稳定性、伤口愈合及神经保护相关。

1、剧烈运动:

术后3个月内禁止进行篮球、游泳等剧烈运动,避免电极移位或脉冲发生器俗称电池位置移动。可进行散步等低强度活动,6个月后经医生评估方可逐步恢复运动。运动时需注意避免胸部植入部位受到撞击。

2、电磁场干扰:

需远离核磁共振检查、电焊设备、高压变电站等强电磁场环境。日常使用手机建议距离脉冲发生器15厘米以上,避免将手机放在植入侧口袋。过安检时需出示识别卡,避免金属探测器直接扫描植入部位。

3、伤口护理:

术后2周内禁止洗澡、游泳等可能污染伤口的行为。每日需观察切口有无红肿渗液,消毒时避免用力擦拭。出现发热或伤口异常需立即就医,防止发生颅内感染等严重并发症。

4、颈部活动:

术后1个月内限制低头洗头、系鞋带等大幅度颈部弯曲动作,防止电极导线移位。睡眠时建议使用颈椎枕保持头部中立位,避免侧睡压迫植入侧。康复后可逐步恢复日常活动,但需避免瑜伽倒立等极端姿势。

5、设备调节:

严禁自行使用磁铁开关或调节程控仪参数,不当操作可能导致设备故障或症状加重。参数调整需由专科医生根据震颤、肌张力障碍等症状变化进行专业评估,常规每3-6个月需门诊复查程控。

术后饮食宜选择高蛋白、高维生素食物促进伤口愈合,如鱼肉、鸡蛋、新鲜果蔬等,避免辛辣刺激食物。可进行太极拳、八段锦等舒缓运动改善肢体协调性,运动强度以微微出汗为宜。日常需记录症状日记,包括震颤程度、药物反应等信息,复诊时供医生参考。外出建议随身携带设备识别卡,标注植入日期、设备型号等关键信息。若出现突然的肢体僵硬、言语不清等异常表现,需立即联系手术团队紧急处理。

相似问题

推荐 临时起搏器的适应症

临时起搏器主要用于治疗严重心动过缓、心脏传导阻滞及心脏手术后心律失常等紧急情况。适应症主要有急性心肌梗死伴高度房室传导阻滞、药物中毒导致的心律失常、心脏外科手术中或术后心律失常、电解质紊...

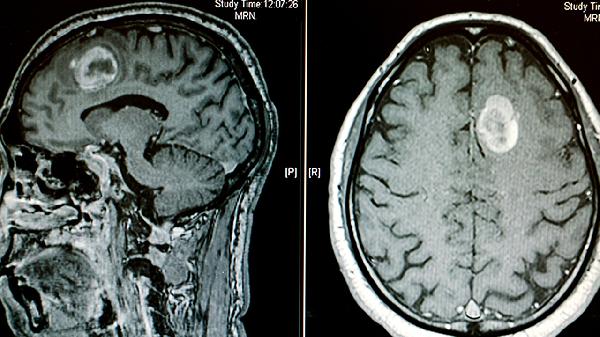

脑肿瘤做了手术后需注意什么

脑肿瘤术后需重点关注伤口护理、药物管理、康复训练、饮食调整和定期复查五个方面。1、伤口护理:术后需保持手术切口干燥清洁,避免抓挠或沾水。头部包扎纱布需按医嘱定期更换,观察有无渗血、红肿或异常分泌物。洗头需使用温和无刺激洗发水,动作轻柔。若出现发热、切口剧痛或化脓,需立即就医。2、药物管理:严格遵医嘱服用抗癫痫药(如丙戊酸钠、左乙拉西坦)或脱水药物(如甘露醇)...

科普推荐 为你持续推送健康知识

肿瘤的穿刺活检需要多少钱

肿瘤的穿刺活检一般需要2000-8000元,具体费用与检查部位、病理类型、麻醉方式、医疗机构定价等因素相关。穿刺活检费用差异主要体现在操作复杂度和检测项目上。浅表肿块穿刺如乳腺或甲状腺通常需2000-4000元,涉及超声或CT引导的深部脏器穿刺如肺部或肝脏需3000-6000元。若需联合快速病理检查或免疫组化分析,费用可能增至5000-8000元。麻醉选择也...

肝血管瘤的手术风险和什么有关系

肝血管瘤的手术风险主要与肿瘤大小、生长位置、患者基础健康状况、手术方式选择以及术者经验等因素有关。肝血管瘤是肝脏常见的良性肿瘤,多数无需治疗,但部分情况下需手术干预。肿瘤直径超过5厘米的肝血管瘤手术风险显著增加,大血管瘤可能压迫周围器官或存在破裂出血风险,此时手术难度与并发症概率上升。位于肝脏边缘或靠近大血管的肿瘤因解剖结构复杂,术中出血风险较高,对手术技术...

婴儿血管瘤应与哪些疾病区分开

婴儿血管瘤需要与鲜红斑痣、化脓性肉芽肿、卡波西样血管内皮瘤、丛状血管瘤、血管畸形等疾病进行区分。婴儿血管瘤是婴幼儿常见的良性血管肿瘤,通常在出生后数周内出现,表现为红色或紫红色的皮肤隆起,部分可能伴随溃疡或出血。1、鲜红斑痣鲜红斑痣是一种先天性毛细血管畸形,表现为平坦的红色或粉红色斑块,边界清晰,不会自行消退。与婴儿血管瘤不同,鲜红斑痣不会出现快速增殖期,也...

如何选择婴儿血管瘤的治疗方法

婴儿血管瘤的治疗方法主要有观察等待、药物治疗、激光治疗、手术治疗等,需根据血管瘤类型、大小、位置及并发症风险综合选择。1、观察等待体积较小且生长缓慢的表浅型血管瘤可暂不干预。多数婴幼儿血管瘤在1岁后进入消退期,5-7岁可自然消退。家长需每月测量瘤体直径并拍照记录,若出现溃疡、出血或影响器官功能时需立即就医。日常避免摩擦瘤体部位,保持皮肤清洁干燥。2、药物治疗...

肝血管瘤要与哪些疾病鉴别

肝血管瘤通常需要与肝细胞癌、肝转移瘤、肝局灶性结节增生、肝腺瘤、肝囊肿等疾病进行鉴别。这些疾病在影像学表现或临床症状上可能与肝血管瘤相似,但治疗方案和预后差异较大。1、肝细胞癌肝细胞癌是原发性肝癌的主要类型,多伴有肝硬化病史。与肝血管瘤的缓慢生长不同,肝细胞癌进展较快,增强CT或MRI可见快进快出强化模式。甲胎蛋白水平升高是重要鉴别指标。确诊需依靠穿刺活检,...

肝血管瘤对人体有哪些危害

肝血管瘤多数为良性肿瘤,通常不会对人体造成明显危害,但体积较大或位置特殊的血管瘤可能引发压迫症状或破裂风险。肝血管瘤是肝脏常见的良性病变,由血管异常增生形成。多数患者无明显症状,常在体检时通过超声或CT检查偶然发现。小型血管瘤生长缓慢,极少恶变,对肝功能无明显影响,一般无须特殊处理。部分血管瘤可能因激素水平波动或外伤等因素出现体积增大,当直径超过5厘米时可能...

肝上有血管瘤能活多久

肝血管瘤通常不会影响自然寿命,绝大多数患者无需特殊治疗即可长期生存。肝血管瘤是肝脏常见的良性肿瘤,生长缓慢且极少恶变。肝血管瘤直径小于5厘米时通常无明显症状,多数在体检时偶然发现。这类患者只需每6-12个月通过超声检查监测瘤体变化,无须限制日常活动或饮食。若瘤体位于肝脏边缘或体积较大,可能因外力撞击导致破裂出血,应避免剧烈运动或腹部外伤。极少数情况下,血管瘤...

怎样判断是否是血管瘤

血管瘤的判断需结合临床表现和医学检查。主要有观察皮肤特征、触诊肿块性质、影像学检查、病理活检、鉴别诊断五种方法。1、观察皮肤特征血管瘤常表现为红色或紫红色斑块,按压可能褪色。婴幼儿血管瘤多在出生后数周出现,初期为苍白色斑片,逐渐发展为鲜红色隆起。成人血管瘤常见于头颈部,表面可呈结节状或分叶状。部分血管瘤伴随毛细血管扩张或皮肤温度升高。2、触诊肿块性质触诊时可...

得了血管瘤要注意什么

血管瘤患者需根据类型和部位调整护理策略,避免外伤刺激并定期监测变化。血管瘤是血管内皮细胞异常增生形成的良性肿瘤,常见于皮肤和肝脏,护理要点主要有避免摩擦出血、观察生长速度、防晒保护、控制激素水平、及时就医评估。1、避免摩擦出血表浅血管瘤需减少衣物摩擦或抓挠,婴幼儿颈部、会阴部病灶建议穿纯棉柔软衣物。口腔黏膜血管瘤应避免进食尖锐食物,刷牙使用软毛牙刷。剧烈运动...

血管瘤可能会带来哪些影响

血管瘤可能引起局部压迫、出血风险、功能障碍、外观改变和心理影响。血管瘤是血管异常增生形成的良性肿瘤,根据发生部位和大小不同,其影响程度存在差异。1、局部压迫生长在重要器官附近的血管瘤可能压迫周围组织。例如肝血管瘤增大时可导致上腹隐痛,眼眶血管瘤可能引起眼球突出。压迫神经时可能出现麻木或疼痛,压迫气管可能造成呼吸困难。这类情况需通过超声或CT评估,必要时采用介...

10岁孩子偷家里钱怎么教育

10岁孩子偷家里钱需要及时干预,教育方式应注重沟通引导与行为矫正相结合。主要原因有零花钱不足、攀比心理、缺乏物权意识、家庭关系紧张、模仿他人行为等。1、零花钱不足孩子可能因零花钱无法满足基本需求而偷拿。家长可定期给予适量零花钱,帮助孩子制定简单收支计划。避免将钱随意放在显眼位置,减少诱惑机会。通过家务劳动兑换奖励的方式,让孩子理解金钱的获取途径。2、攀比心理...

小孩吃中药哪些食物不能吃

小孩服用中药期间应避免食用生冷、油腻、辛辣、发物及与药性相克的食物。中药调理期间饮食需配合药效,不当饮食可能影响药效或加重病情,家长需留意的食物主要有绿豆、萝卜、浓茶、肥肉、海鲜等。一、绿豆绿豆性寒且具解毒功效,可能中和温补类中药的药性。如服用附子、干姜等温里散寒药物时,绿豆会降低药物疗效。儿童脾胃较弱,寒凉食物易导致腹泻,服药期间应避免绿豆汤或绿豆制品。二...

6岁孩子脸上长雀斑怎么办

6岁孩子脸上长雀斑可通过防晒护理、饮食调整、局部护理、医学干预、定期观察等方式改善。雀斑可能与遗传因素、紫外线暴露、内分泌变化、皮肤屏障功能弱、营养缺乏等原因有关。1、防晒护理儿童皮肤对紫外线敏感,长期日晒会加重雀斑。选择物理防晒霜或遮阳帽等硬防晒措施,避免在上午10点至下午4点紫外线强烈时段外出。日常外出前15分钟涂抹儿童专用防晒霜,每2小时补涂一次。阴天...

长期跑步有什么好处和坏处

长期跑步既能增强心肺功能、控制体重,也可能导致关节磨损和运动损伤。跑步作为有氧运动,对心血管健康、代谢调节有显著益处,但需注意运动强度和姿势规范。1、心肺提升规律跑步能增强心肌收缩力,提高肺活量,促进血液循环效率。长期坚持可降低静息心率,改善血管弹性,减少高血压、冠心病等慢性病风险。跑步时呼吸加深有助于增加肺泡通气量,提升氧气利用率。2、体重管理跑步每小时可...

血红细胞过高有什么健康隐患

血红细胞过高可能引发血液黏稠度增加、血栓风险上升、组织缺氧等健康隐患,主要与高原适应、心肺疾病、骨髓增殖性疾病、脱水、吸烟等因素有关。1、血液黏稠:血红细胞数量超过正常范围时,血液黏稠度会显著升高。血液流动速度减缓可能导致微循环障碍,增加心脏负荷。长期血液黏稠可能诱发头痛、眩晕等症状,严重时可能影响重要器官供血。2、血栓风险:红细胞增多会使血小板更易聚集,大...

九头身材是什么身材

九头身材是指身高与头长的比例约为9:1的理想化体型,属于艺术审美中的黄金比例概念。这种身材比例常见于模特、运动员群体,实际人群中较为罕见。1、比例特征九头身材的核心特征是头身比达到1:9,即站立时头顶到脚底的长度等于9个头部的垂直长度。这种比例在视觉上呈现极致的修长感,躯干与四肢分布均匀,肩宽、腰围、臀围形成协调的倒三角或沙漏型曲线。艺术解剖学中常以达芬奇绘...

血红细胞压积低是怎么回事儿

血红细胞压积低可能由缺铁性贫血、慢性炎症、维生素缺乏、骨髓造血功能障碍、失血等原因引起,可通过补充营养、治疗原发病、药物干预等方式改善。1、缺铁性贫血:铁元素是合成血红蛋白的关键原料,长期铁摄入不足或吸收障碍会导致血红蛋白合成减少,血红细胞体积缩小。常见于挑食人群、消化道出血患者,表现为乏力、面色苍白。需通过动物肝脏、菠菜等富铁食物补充,必要时在医生指导下使...

生鸡蛋的保存方法

生鸡蛋在未破损且清洁外壳的情况下,通常可在冰箱冷藏室保存3-5周。保存效果受储存温度、湿度、摆放方式、清洁程度及是否预洗等因素影响。1、冷藏温度鸡蛋最适储存温度为4℃左右,冰箱冷藏室下层温度较稳定。温度过高会加速蛋内水分蒸发和细菌繁殖,温度低于0℃可能导致蛋壳冻裂。建议将鸡蛋放入冰箱内置蛋架或密封盒中,避免频繁开关门导致温度波动。2、湿度控制相对湿度保持在7...

麝香治疗肩周炎的秘方

麝香一般不作为治疗肩周炎的常规药物,但可配合其他中药外敷辅助缓解疼痛。肩周炎多因风寒湿邪侵袭、气血瘀滞或劳损导致,临床常用活血化瘀、祛风散寒类中药治疗。一、麝香特性麝香具有开窍醒神、活血通经的功效,其辛香走窜之力可促进局部血液循环。传统中医会将微量麝香加入活血止痛类药膏中,通过皮肤吸收发挥辅助作用。但麝香药性峻猛,孕妇及过敏体质者禁用,且需严格控制用量避免刺...

科室问题

一级

二级

二级

二级

二级

二级

二级

二级

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

什么是脑血管病后抑郁

#神经内科#

-

肺炎中医治疗方法

#肺炎#

-

肾上腺素高会导致什么

#肾内科#

-

走路时间长腰痛怎么办

#中医内科#

-

湿热体质可以泡脚治了吗

#中医内科#

-

全膀胱切除术后注意事项有哪些

#男科#

-

舌苔发黄是上火吗

#中医内科#

-

自闭症可以治愈吗

#儿童精神科#

-

流产后几天可以洗头

#流产#

-

脑出血抢救黄金时间

#脑出血#

-

女性头部无意识晃动

#全科#

-

男性霉菌性龟头发炎症状

#妇科#

-

婴儿吃DHA的最佳时间

#儿科#

-

修复脑神经最好的药物

#神经外科#

-

喝中药治心肌缺血效果好吗

#心肌缺血#