儿童长期睡眠肌痉挛怎么回事

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

儿童长期睡眠肌痉挛可能由缺钙、神经系统发育不成熟、癫痫发作、遗传因素或心理压力等原因引起,可通过补钙治疗、神经调节、抗癫痫药物、基因筛查及心理疏导等方式干预。

1、缺钙:

钙离子参与肌肉收缩与神经信号传导,血钙水平低于2.1毫摩尔每升时可能诱发肌肉异常放电。表现为夜间下肢不自主抽动,可通过骨密度检测确诊。治疗需补充碳酸钙或乳酸钙,同时增加日晒促进维生素D合成。

2、神经系统发育不成熟:

儿童中枢神经系统髓鞘化未完成时,运动皮层对脊髓反射抑制不足,易出现睡眠中肌肉阵挛。通常伴随翻身频繁、肢体抖动,脑电图检查可见良性睡眠肌阵挛波形。多数随年龄增长自愈,严重者可进行感觉统合训练。

3、癫痫发作:

额叶癫痫或青少年肌阵挛癫痫可能在非快速眼动睡眠期出现症状性肌痉挛,发作时伴意识障碍或尿失禁需警惕。视频脑电图监测可发现异常放电,确诊后需规范使用丙戊酸钠或左乙拉西坦等抗癫痫药物。

4、遗传因素:

家族性皮质肌阵挛或进行性肌阵挛癫痫等遗传性疾病可表现为进行性加重的睡眠肌痉挛,基因检测可发现CSTB或EPM2A基因突变。此类患儿常合并共济失调或认知衰退,需神经科专科随访。

5、心理压力:

长期焦虑或创伤后应激障碍患儿可能出现心因性肌痉挛,多伴有夜惊、梦游等睡眠障碍。心理评估量表可辅助诊断,通过认知行为治疗和家庭环境调整能有效缓解症状。

建议保证每日500毫升牛奶或等量乳制品摄入,睡前两小时避免剧烈运动,卧室温度保持在20-24摄氏度。若每周发作超过三次或伴随发育倒退,需进行血清铁蛋白、甲状腺功能及头颅核磁共振检查。记录发作视频有助于医生判断痉挛类型,避免盲目使用镇静类药物。

相似问题

推荐 手痉挛成鸡爪状、手麻的原因

手痉挛成鸡爪状伴手麻可能由低钙血症、腕管综合征、颈椎病、周围神经病变、肌张力障碍等因素引起。症状通常表现为突发性肌肉抽搐、感觉异常或活动受限,需根据具体病因采取针对性治疗。

1、低钙血症:

血液中钙离子浓度不足可能导致神经肌肉兴奋性增高,引发手足抽搐。典型表现为手指痉挛呈“助产士手”或鸡爪状,伴随口周麻木或肢体刺痛感。轻度缺钙可通过增加乳制品、豆制品等膳食摄入改善,严重者需在医生指导下补充钙剂与维生素D。

2、腕管综合征:

正中神经在腕部受压时,易出现拇指至无名指桡侧麻木及夜间手部痉挛。长期重复性手部动作或妊娠期水肿是常见诱因。早期可通过腕部支具固定、局部热敷缓解,严重病例可能需要糖皮质激素注射或腕横韧带松解术。

3、颈椎病:

颈椎间盘突出或骨质增生可能压迫神经根,导致单侧上肢放射性麻木和肌肉痉挛。症状常与颈部姿势相关,可能伴随肩臂疼痛。保守治疗包括颈椎牵引、低频脉冲电刺激,神经压迫严重者需考虑椎间孔扩大术。

4、周围神经病变:

糖尿病、酒精中毒等引起的末梢神经损伤,可表现为对称性手套样麻木伴间歇性肌痉挛。需通过血糖控制、戒酒及营养神经药物干预,同时需排查重金属中毒等罕见病因。

5、肌张力障碍:

局部肌张力障碍如书写痉挛症,表现为特定动作时手部不自主痉挛。可能与基底节区功能异常有关,肉毒毒素注射可暂时缓解症状,配合生物反馈训练能改善运动控制。

日常需注意保持手部温暖避免受凉,痉挛发作时可轻柔拉伸手指并热敷。建议减少高盐饮食以防电解质紊乱,适当补充富含B族维生素的全谷物及绿叶蔬菜。若症状频繁发作或伴随肌力下降,需尽早就医进行肌电图、神经传导速度等检查明确病因。长期伏案工作者应每小时活动颈肩部,睡眠时避免手腕过度屈曲。

长期面肌痉挛能治愈吗

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

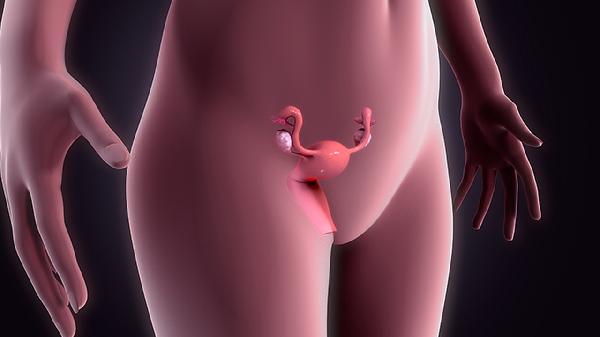

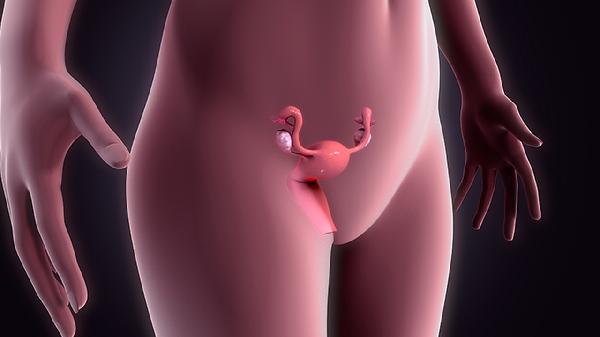

没有性生活会得子宫肌瘤吗

#子宫肌瘤#

-

病毒性结膜炎有哪些症状

#眼科#

-

阴囊癌的早期症状

#肿瘤内科#

-

晚上睡觉腰酸怎么办

#脊柱外科#

-

孕早期头疼怎么回事

#产科#

-

脖子上长疣体怎么治疗

#小儿皮肤科#

-

支气管扩张属于哪个科

#呼吸科#

-

萎缩性胃炎饮食注意事项

#消化内科#

-

阑尾割掉会怎么样

#全科#

-

射精的时候有点疼怎么回事

#男科#

-

阴道口长了一个疙瘩怎么办

#妇科#

-

嗓子疼有黄痰吃什么药

#药剂科#

-

过敏药能和消炎药一起吃吗

#风湿免疫科#

-

宝宝低烧怎么处理治疗

#儿科#

-

不含激素的湿疹软膏有哪些

#湿疹#