医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

子宫肌瘤手术后月经恢复时间一般为1-3个月,实际时间受到手术方式、肌瘤大小、个人体质、激素水平及术后护理等因素影响。

1、手术方式:

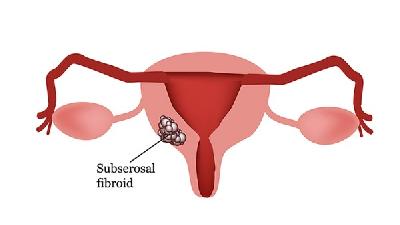

腹腔镜等微创手术对子宫内膜损伤较小,月经恢复较快,约1-2个月;开腹手术若涉及子宫肌层广泛切除,可能需2-3个月恢复。黏膜下肌瘤切除后内膜修复快于肌壁间肌瘤。

2、肌瘤大小:

直径小于5厘米的肌瘤切除后,子宫内膜功能层再生速度较快;超过8厘米的肌瘤可能压迫内膜基底层血管,需更长时间重建血供,月经复潮延迟。

3、个人体质:

年轻患者卵巢功能旺盛者,雌激素分泌充足,内膜增生迅速;40岁以上女性因卵巢储备功能下降,月经恢复可能推迟至术后3个月左右。

4、激素水平:

术后短期使用GnRH-a类药物抑制雌激素者,需停药后1-2个月恢复排卵;未进行激素干预者,首个排卵周期约在术后4-6周出现。

5、术后护理:

术后感染或宫腔粘连会显著延迟月经复潮,规范抗炎治疗及早期宫腔探查可降低风险。过度劳累或营养不良也会影响内膜修复速度。

术后建议保持高蛋白饮食如鱼肉、豆制品促进组织修复,适量补充动物肝脏等含铁食物预防贫血。避免剧烈运动及盆浴,术后6周内禁止性生活。若3个月后仍未月经来潮或出现异常出血,需复查超声评估子宫内膜情况。术后首次月经可能出现经量增多或周期紊乱,通常2-3个周期后逐渐规律。

相似问题

推荐 多发性子宫肌瘤可以要孩子吗

多发性子宫肌瘤患者多数情况下可以怀孕,但需根据肌瘤大小、位置及症状综合评估。妊娠可行性主要与肌瘤数量、是否压迫宫腔、既往流产史、激素水平变化、孕期并发症风险等因素相关。

1、肌瘤数量:

肌瘤数量越多,对妊娠的影响可能越大。小型多发肌瘤直径小于5厘米通常不影响受孕,但超过5个肌瘤或总体积较大时,可能改变子宫形态,干扰胚胎着床。这类患者建议孕前通过超声评估肌瘤负荷,必要时行子宫肌瘤剔除术。

2、宫腔压迫:

黏膜下肌瘤或肌壁间肌瘤凸向宫腔时,可能占据胚胎发育空间,导致流产率增加30%-40%。这类患者孕前需通过宫腔镜评估宫腔形态,对明显变形的宫腔建议先行手术治疗。术后需避孕12-24个月待子宫创面完全愈合。

3、激素变化:

妊娠期雌激素水平升高可能刺激肌瘤快速增长,约20%-30%患者会出现肌瘤红色变性,表现为剧烈腹痛。孕前使用促性腺激素释放激素类似物可暂时缩小肌瘤,但停药后可能反弹,需在医生指导下短期应用。

4、并发症风险:

多发肌瘤孕妇发生胎盘早剥、胎位异常、早产的风险增加1.5-2倍。孕期需加强监测,每4周进行超声检查评估肌瘤变化。若肌瘤直径超过10厘米或出现严重压迫症状,可能需在妊娠中期行肌瘤剔除术。

5、分娩方式选择:

肌瘤位置不影响产道者可以尝试阴道分娩,但合并肌瘤变性、胎盘植入等情况建议剖宫产。术中是否同时剔除肌瘤需根据出血风险决定,通常仅处理带蒂浆膜下肌瘤或严重影响子宫收缩的肌瘤。

备孕期间建议保持BMI在18.5-23.9之间,避免摄入含雌激素的保健品。规律进行盆底肌训练可改善子宫血液循环,每周3-5次30分钟的有氧运动如游泳、快走有助于控制肌瘤生长。饮食注意补充铁剂预防贫血,增加深色蔬菜摄入量,限制红肉及动物内脏。孕前3个月开始每日补充0.4-0.8毫克叶酸,持续至孕早期结束。妊娠确诊后应尽早进行产科高危评估,建立个体化产检方案。

相关科普 更多

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

做药流好还是做人流好

#人流#

-

女性患甲状腺结节有哪些症状

#内分泌科#

-

女人右小腹疼痛是什么原因

#神经内科#

-

左肾复杂性囊肿癌变几率高吗

#妇科#

-

排卵期第五天同房会怀孕吗

#妇科#

-

腿抬高就不疼放下就疼怎么办

#全科#

-

宝宝5天没大便光放屁怎么办

#消化内科#

-

月经两个月来一次是什么原因

#妇科#

-

腰键盘突出拍片能拍出来吗

#全科#

-

一个星期吃避孕药还有用吗

#计划生育科#

-

脑白质病变是什么病,严重吗

#神经内科#

-

早上起来吐黄水是怎么回事

#全科#

-

霉菌性阴道炎怎么快速止痒

#妇科#

-

脸上起痘痘一碰就疼怎么回事

#皮肤科#

-

生完孩子肚子又黑又松怎么办

#儿科#