医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

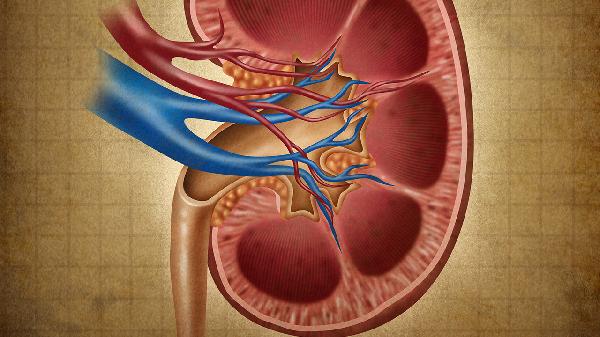

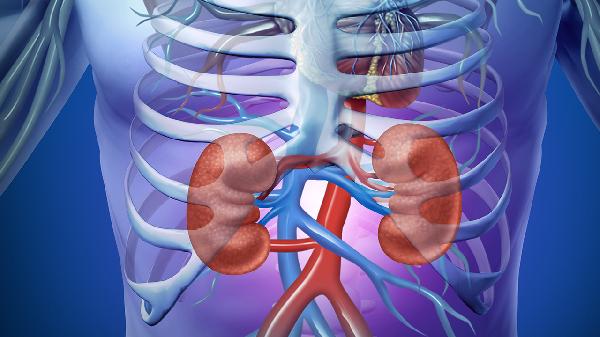

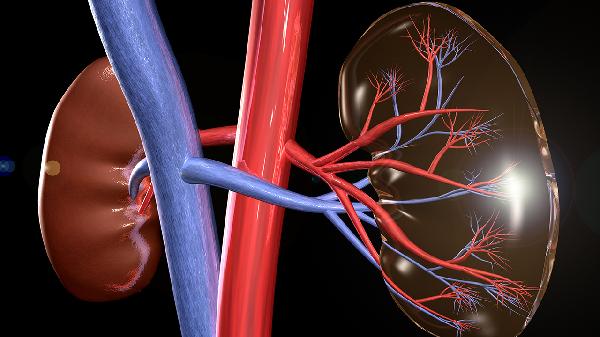

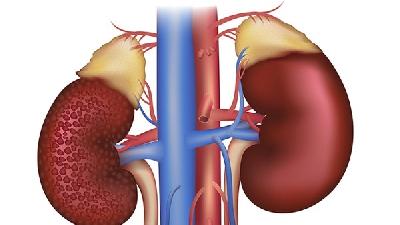

肾结石导致排尿困难可通过药物解痉、体外碎石、手术取石、调整体位及增加补液等方式缓解。肾结石阻塞尿路通常由结石体积过大、输尿管痉挛、尿路感染、解剖结构异常及水分摄入不足等因素引起。

1、药物解痉:

输尿管平滑肌痉挛是排尿受阻的主要原因,临床常用山莨菪碱、黄体酮等药物缓解痉挛。这类药物能扩张输尿管并减轻疼痛,但需注意可能引发口干、心悸等副作用,青光眼患者禁用。

2、体外碎石:

对于直径5-20毫米的结石,体外冲击波碎石是首选方案。该技术通过高能声波将结石分解成细小颗粒,术后需配合排石药物。但严重肥胖、凝血功能障碍者不宜采用此方法。

3、手术取石:

经尿道输尿管镜取石术适用于嵌顿性结石,医生通过内镜直接粉碎并取出结石。术后需留置双J管2-4周,可能出现血尿、尿频等暂时性并发症,需定期复查排除输尿管狭窄。

4、体位调整:

采取膝胸卧位或健侧卧位可改变结石位置,促进尿液通过。配合腰部叩击能帮助移动输尿管下段结石,但肾盂内较大结石或伴有肾积水时应避免剧烈体位变动。

5、补液治疗:

每日饮水2000-3000毫升能增加尿流冲刷作用,但急性梗阻期需控制输液速度。可饮用柠檬水等碱性饮品,避免浓茶、咖啡等利尿饮品加重膀胱刺激症状。

出现排尿困难时应立即就医评估肾功能,避免长时间梗阻导致肾积水。日常需控制高草酸食物摄入,保持每日尿量2000毫升以上,定期进行B超监测结石动态。适当进行跳绳、爬楼梯等垂直运动有助于小结石排出,但需避免在急性发作期剧烈运动。术后患者应每3个月复查尿常规及泌尿系超声,预防结石复发。

相似问题

推荐 宝宝吃完奶后憋劲挣扎怎么回事

宝宝吃完奶后憋劲挣扎可能由生理性肠胀气、胃食管反流、乳糖不耐受、喂养姿势不当、过敏反应等原因引起。

1、生理性肠胀气:

婴儿肠道发育不完善,吃奶时吞入空气容易引发肠胀气。表现为腹部膨隆、哭闹蹬腿,通常在排气或排便后缓解。可采取拍嗝、腹部按摩等方法帮助气体排出。

2、胃食管反流:

婴儿贲门括约肌松弛可能导致胃内容物反流。常见吐奶、弓背挣扎等症状,可能与喂养过量或平躺姿势有关。建议少量多次喂养,喂奶后保持竖抱姿势20分钟。

3、乳糖不耐受:

肠道乳糖酶不足会导致未消化乳糖发酵产气。多伴随腹泻、泡沫便,母乳喂养儿更易发生。需观察大便性状,必要时在医生指导下使用乳糖酶或更换特殊配方奶粉。

4、喂养姿势不当:

含接不良会使婴儿吸入过多空气。正确姿势应让宝宝完全含住乳晕,哺乳时保持头高脚低位。奶瓶喂养需选择合适流速奶嘴,避免奶液流速过快。

5、过敏反应:

牛奶蛋白过敏可能引发肠道不适。常见症状包括湿疹、血便、持续性哭闹。母乳妈妈需排查饮食中的过敏原,配方奶喂养可考虑深度水解蛋白奶粉。

日常护理应注意观察宝宝精神状态与生长发育曲线,记录不适发生时间与喂养关联性。哺乳后竖抱拍嗝至少10分钟,可尝试飞机抱缓解肠绞痛。母乳妈妈需避免摄入易产气食物如豆类、洋葱等,保持饮食清淡。若频繁出现呕吐、体重不增、血便等情况,建议及时就医排查病理性因素。适当进行排气操、腹部热敷等物理方法也有助于改善症状。

相关科普 更多

做妇科b超一定要憋尿吗?孕妇憋尿太难受了

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

吃了降压药老是咳嗽怎么办

#呼吸科#

-

白带稠发黄是什么原因引起的

#妇科#

-

宝宝肚子胀气如何快速消除

#儿科#

-

内眼皮长个白颗粒是什么病

#眼科#

-

举而不坚硬度不够吃什么药

#药剂科#

-

甲状腺癌切除后能吃海带吗

#肿瘤内科#

-

儿童过敏性湿疹的发病原因

#儿科#

-

输尿管癌扩散到哪里最危险

#肿瘤科#

-

女人吃野牡丹根有什么好处

#全科#

-

尿道感染半夜可以缓解怎么办

#传染科#

-

乳房肿块确定良恶性的方法

#妇科#

-

左睾丸隐隐作痛是怎么回事

#男科#

-

大姨妈推迟两天是怎么回事

#妇科#

-

经常慢跑可以缓解冠心病吗

#冠心病#

-

脑动脉粥样硬化危及生命吗

#心血管内科#

行业资讯 2025年06月04日 星期三

- 突然感觉活着很累?若符合4个条件,你有极大可能患上抑郁症

- 热烈祝贺氟[18F]化钠注射液获批上市

- 杭州医博肛泰医院收费合理:公开透明收费,守护患者权益

- 心血管警报大作!中老年健康告急,W+端粒塔NMN强势救场,中年富豪圈热卖中!

- 落实眼健康规划 赋能基层诊疗能力——西宁市基层医生眼病专项培训圆满举行