颈动脉内膜剥脱术老年人可以做吗

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

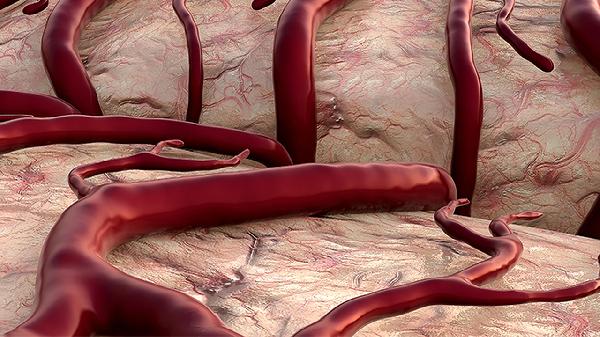

多数情况下老年人可以接受颈动脉内膜剥脱术,手术可行性主要取决于血管狭窄程度、基础疾病控制、心肺功能评估、认知状态及术后护理条件。

1、血管狭窄程度:

手术指征通常要求颈动脉狭窄超过70%。对于无症状患者,若狭窄程度达到80%且预期寿命超过5年,也可考虑手术。术前需通过颈动脉超声、CT血管造影或磁共振血管成像精确评估斑块位置与性质,钙化严重或溃疡性斑块需特别谨慎。

2、基础疾病控制:

合并高血压、糖尿病等慢性病的老年患者需将血压控制在140/90毫米汞柱以下,糖化血红蛋白维持在7%以内。近期发生过心肌梗死或脑梗死的患者需稳定3-6个月后再评估手术风险,严重心律失常者需先进行心内科干预。

3、心肺功能评估:

术前需完成心肺运动试验或超声心动图检查,左心室射血分数低于35%视为高危因素。慢性阻塞性肺疾病患者若第一秒用力呼气容积小于50%预计值,需进行呼吸康复训练后再评估。全麻耐受性差的病例可考虑局部麻醉下手术。

4、认知状态:

存在中重度痴呆的老年患者手术获益可能有限,需用简易精神状态检查量表筛查。术后谵妄风险较高者应提前制定预防方案,包括环境调整和药物预防。家属需充分理解术后可能出现的认知功能波动。

5、术后护理条件:

术后24小时需严密监测神经功能变化,住院期间重点预防切口血肿和过度灌注综合征。出院后需持续抗血小板治疗,定期复查颈动脉超声。居家护理需确保有照护者协助伤口观察和药物管理,独居老人建议过渡期入住康复机构。

老年患者术后应保持低盐低脂饮食,每日钠摄入控制在2000毫克以内,增加深海鱼类和坚果摄入以补充欧米伽3脂肪酸。在医生指导下进行颈部活动度训练,避免剧烈转头动作。建议使用软毛牙刷减少牙龈出血风险,监测血压晨峰现象。术后3个月内避免提重物超过5公斤,可进行散步、太极等低强度运动,每周累计150分钟。定期随访需包括颈动脉超声和认知功能评估,发现头痛、言语障碍等异常及时就医。

相似问题

推荐 颈动脉狭窄会头晕头痛吗

颈动脉内膜剥脱术后有哪些并发症

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

髌骨关节炎治疗方法

#骨关节科#

-

甲状腺结节吃什么食物消结

#内分泌科#

-

急性阑尾炎微创手术过程

#普外科#

-

怀孕可以用妇炎洁吗

#产前诊断科#

-

怎么防止阴囊湿疹 介绍阴囊湿疹的预防方法

#男科#

-

脊椎管狭窄的症状

#脊柱外科#

-

尿成绿色是怎么回事

#泌尿外科#

-

无创dna能看出男女吗

#全科#

-

喝断片的危害是什么

#全科#

-

孕妇心率过快是怎么回事

#产科#

-

没有味觉吃什么药

#药剂科#

-

怎么查体内叶酸含量

#全科#

-

耳朵里面特别痒怎么回事

#耳鼻喉科#

-

面瘫会自己恢复吗

#面瘫#

-

肝怎么调理最好最快

#中医内科#