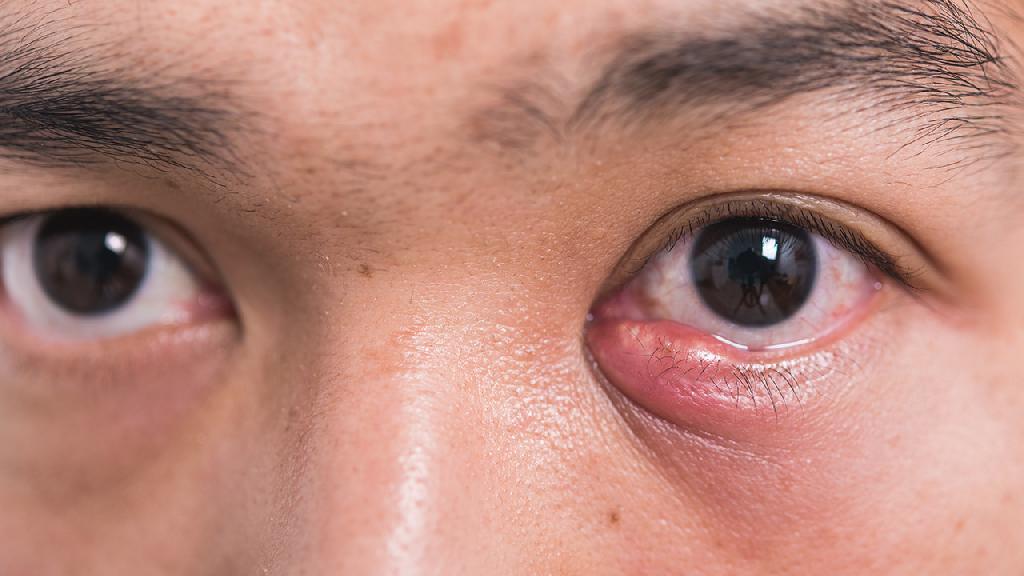

下眼睑突然肿了一个包怎么回事

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

下眼睑突然肿包可能由麦粒肿、霰粒肿、过敏反应、蚊虫叮咬或局部感染引起,可通过热敷、药物干预或手术引流等方式缓解。

1、麦粒肿:

麦粒肿是睫毛毛囊或睑板腺的急性化脓性炎症,多由金黄色葡萄球菌感染导致。初期表现为局部红肿热痛,2-3天后可能形成黄色脓点。早期可每日热敷3-4次促进排脓,若脓肿成熟需由医生切开引流。

2、霰粒肿:

霰粒肿因睑板腺出口阻塞导致分泌物潴留形成,属于慢性非感染性炎症。肿块质地较硬且无压痛,可能持续数周不消退。小霰粒肿可通过热敷促进吸收,较大肿块需手术刮除。

3、过敏反应:

接触花粉、化妆品等过敏原可能引发血管神经性水肿,表现为突发性眼睑肿胀伴瘙痒。需立即脱离过敏原,冷敷缓解症状,必要时使用抗组胺药物。

4、蚊虫叮咬:

蚊虫毒液注入皮肤后引发局部免疫反应,形成红色丘疹伴明显痒感。避免抓挠防止继发感染,可用肥皂水清洗后涂抹炉甘石洗剂止痒。

5、局部感染:

皮肤微小伤口继发细菌感染可形成疖肿,常见于免疫力低下人群。表现为红肿区域中心有脓栓,需保持患处清洁干燥,严重时需口服抗生素治疗。

建议发病期间保持眼部清洁,避免揉眼或化妆。饮食宜清淡,多摄入维生素A、C含量高的食物如胡萝卜、柑橘等促进修复。若48小时内肿胀加剧、出现发热或视力模糊,需立即就医排查眶蜂窝织炎等严重并发症。规律作息、避免过度用眼可降低复发风险。

相似问题

推荐 下眼睑长了个小疙瘩是怎么回事

下眼睑长小疙瘩可能由睑腺炎、睑板腺囊肿、汗管瘤、脂肪粒或病毒感染引起,可通过热敷、药物或手术等方式治疗。

1、睑腺炎:

俗称麦粒肿,多由金黄色葡萄球菌感染引起。早期表现为局部红肿热痛,可能伴随黄色脓点形成。轻度症状可通过每日3-4次热敷缓解,若形成脓肿需眼科医生切开排脓。避免挤压防止感染扩散。

2、睑板腺囊肿:

又称霰粒肿,因睑板腺出口阻塞导致分泌物潴留形成。表现为无痛性硬结,可能逐渐增大压迫角膜。小囊肿可通过热敷促进吸收,直径超过3毫米或影响视力时需手术刮除。可能与用眼卫生不良或油脂分泌异常有关。

3、汗管瘤:

汗腺导管良性增生所致,常见于中青年女性下睑。呈现肤色或淡黄色半球形丘疹,通常无自觉症状。属于美容问题,可通过激光或电灼治疗改善外观。发病与内分泌变化或遗传因素相关。

4、脂肪粒:

医学称粟丘疹,因皮脂腺开口角化异常导致。表现为针尖至米粒大小的白色坚硬丘疹,好发于眼周。多数可自行消退,顽固性病灶可由医生用无菌针头挑除。过度使用油腻护肤品可能诱发。

5、病毒感染:

如传染性软疣或寻常疣,由人乳头瘤病毒引起。特征为中央凹陷的蜡样丘疹,可能通过接触传播。具有自限性但易复发,液氮冷冻或外用免疫调节剂可加速消退。免疫力低下者更易感染。

日常需保持眼部清洁,避免揉眼及使用过期化妆品。饮食注意补充维生素A、C,适量食用蓝莓、胡萝卜等护眼食物。出现持续增大、疼痛或视力影响应及时就诊,反复发作需排查糖尿病等基础疾病。睡眠充足有助于增强局部抵抗力,建议每晚保证7小时睡眠并用温热毛巾敷眼缓解疲劳。

下眼睑突然肿了一个包怎么回事 下眼睑突然肿了一个包该怎么办才好

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

鼻子起泡上火如何快速消除

#中医内科#

-

剧烈运动后呼吸困难正常吗

#呼吸科#

-

月经好几个月不来是怎么回事

#妇科#

-

激光手术后视力0.8正常吗

#眼科#

-

年轻人湿气重适合吃什么汤水

#全科#

-

两个月宝宝嗓子有谈怎么办

#儿科#

-

成年房间隔缺损3mm怎么治

#小儿心内科#

-

早上起来背痛什么原因引起的

#骨科#

-

脚上长小水疱很痒是怎么回事

#皮肤科#

-

剖腹产伤口有线头出来怎么办

#剖腹产#

-

为什么超过28周禁止引产

#产科#

-

头晕一下就好了是耳石症吗

#耳鼻喉科#

-

感冒之后总是咳嗽怎么回事

#感冒#

-

孕妇怀孕七个月贫血吃什么好

#产前诊断科#

-

双侧额颞部蛛网膜下腔增宽

#全科#

行业资讯 2025年06月04日 星期三

- 突然感觉活着很累?若符合4个条件,你有极大可能患上抑郁症

- 热烈祝贺氟[18F]化钠注射液获批上市

- 杭州医博肛泰医院收费合理:公开透明收费,守护患者权益

- 心血管警报大作!中老年健康告急,W+端粒塔NMN强势救场,中年富豪圈热卖中!

- 落实眼健康规划 赋能基层诊疗能力——西宁市基层医生眼病专项培训圆满举行