医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

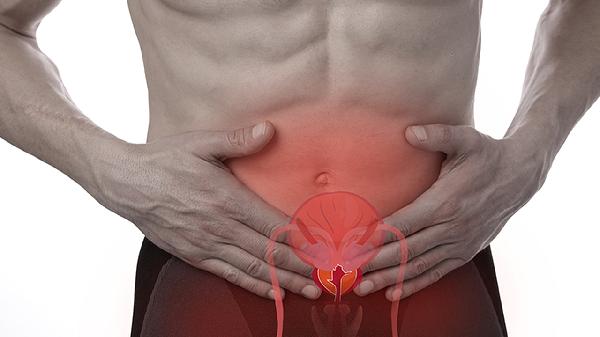

膀胱炎可通过抗生素治疗、增加饮水量、调整饮食习惯、膀胱训练、中药调理等方式彻底治愈。膀胱炎通常由细菌感染、尿液滞留、免疫力下降、不良卫生习惯、激素水平变化等原因引起。

1、抗生素治疗:

细菌感染是膀胱炎最常见的原因,需根据病原菌选择敏感抗生素。常用药物包括左氧氟沙星、头孢克肟、磷霉素氨丁三醇等,需遵医嘱完成全程治疗以防复发。反复感染者需进行尿培养检查以明确致病菌。

2、增加饮水量:

每日保持2000-3000毫升饮水量可稀释尿液浓度,减少细菌在膀胱壁的附着。建议选择白开水、淡竹叶茶等,避免咖啡、酒精等刺激性饮品。排尿时注意完全排空膀胱,减少尿液滞留。

3、调整饮食习惯:

减少辛辣、酸性食物摄入可降低尿液对膀胱黏膜的刺激。建议多食用冬瓜、薏苡仁等利尿食物,补充维生素C增强免疫力。乳制品中的益生菌有助于维持泌尿系统菌群平衡。

4、膀胱训练:

通过定时排尿训练可改善膀胱功能紊乱,逐渐延长排尿间隔至2-3小时。盆底肌锻炼如凯格尔运动能增强膀胱控制力,特别适合间质性膀胱炎患者。训练期间需记录排尿日记以供医生评估。

5、中药调理:

慢性膀胱炎可配合八正散、五苓散等中药方剂调理,具有清热利湿功效。针灸选取关元、中极等穴位可改善局部血液循环。体质虚弱者需辨证施治,避免过度使用寒凉药物。

膀胱炎治愈后需保持规律作息,避免久坐和过度劳累。建议穿着棉质透气内裤,性生活后及时排尿。每年进行1-2次尿常规检查,出现尿频尿急症状及时就医。冬季注意腰腹部保暖,可适当进行快走、游泳等有氧运动增强抵抗力。长期反复发作需排查糖尿病、泌尿系统畸形等基础疾病。

相似问题

推荐 盆腔炎和膀胱炎有什么区别

盆腔炎和膀胱炎是两种不同的泌尿生殖系统疾病,主要区别在于发病部位、病因及症状表现。盆腔炎指女性上生殖道感染,膀胱炎则是膀胱黏膜的炎症反应。

1、发病部位:

盆腔炎病变集中于子宫、输卵管、卵巢等内生殖器官及周围组织;膀胱炎则局限于膀胱壁黏膜层及黏膜下层,属于下尿路感染范畴。两者解剖位置差异决定了炎症波及范围不同,盆腔炎可能引发盆腔腹膜刺激征,膀胱炎则以膀胱三角区充血水肿为特征。

2、致病因素:

盆腔炎多由淋病奈瑟菌、衣原体等性传播病原体上行感染导致,常与不洁性生活、宫腔操作有关;膀胱炎主要因大肠埃希菌逆行感染引起,常见诱因包括饮水不足、憋尿等。两者病原体种类和感染途径存在本质区别,盆腔炎往往需要针对性传播疾病的联合用药。

3、典型症状:

盆腔炎表现为下腹持续性坠痛、性交痛及异常阴道分泌物,严重者可伴发热寒战;膀胱炎以尿频尿急尿痛等膀胱刺激征为主,排尿末疼痛加剧但少有全身症状。疼痛性质差异明显,盆腔炎多为深部钝痛,膀胱炎则呈现排尿时的灼烧样锐痛。

4、并发症风险:

盆腔炎易导致输卵管粘连、不孕或异位妊娠等远期后遗症;膀胱炎可能继发肾盂肾炎但极少影响生育功能。两者严重程度差异显著,盆腔炎对生殖系统的潜在损害更为严重,需尽早规范治疗。

5、诊断方法:

盆腔炎需结合妇科检查、阴道分泌物培养及超声检查确诊;膀胱炎通过尿常规、尿培养即可明确诊断。盆腔炎诊断需排除阑尾炎等急腹症,膀胱炎则需鉴别尿道综合征等疾病。

日常预防需注意生殖卫生与排尿习惯,盆腔炎高危人群应定期妇科检查,膀胱炎患者建议每日饮水2000毫升以上。出现症状应及时就医,避免自行用药延误病情。两类疾病治疗期间均应避免性生活,盆腔炎患者伴侣需同步治疗,膀胱炎治愈后建议复查尿常规确认疗效。

相关科普 更多

有哪些方法可以治愈膀胱炎

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

感冒和肺炎有什么区别

#肺炎#

-

肛门周围红肿疼痛怎么办

#神经内科#

-

丘疹性荨麻疹怎么止痒

#皮肤科#

-

风油精治牙疼抹哪里

#口腔科#

-

早上起来眩晕呕吐怎么回事

#全科#

-

白内障的典型症状

#白内障#

-

眩晕综合征的病因

#全科#

-

亚急性脑梗塞该怎么治

#脑梗塞#

-

50岁的血压多少正常

#血液科#

-

结核性脑膜炎可以上班吗

#儿科#

-

温水坐浴治疗前列腺炎吗

#前列腺炎#

-

经期能吃菠萝果吗

#妇科#

-

宫颈癌ⅣA期有必要治疗吗

#宫颈癌#

-

女性HPV是什么病毒

#全科#

-

宝宝体虚多汗怎么调理

#中医内科#