高血压原理及调理

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

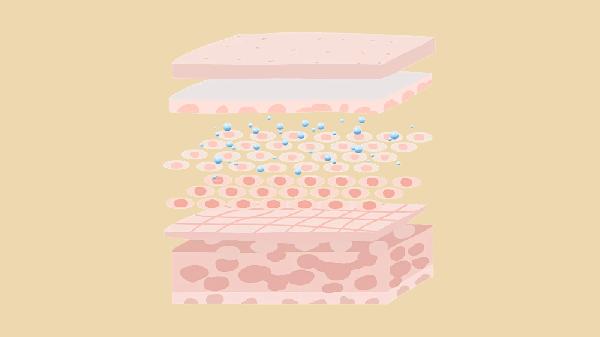

高血压是一种以动脉血压持续升高为特征的慢性疾病,其原理主要涉及血管阻力增加、心脏输出量异常及神经内分泌调节失衡。调理方法包括生活方式干预、药物治疗和定期监测,具体措施有控制钠盐摄入、规律运动、减轻体重、限制饮酒和遵医嘱用药。

1、血管阻力增加长期高盐饮食、肥胖等因素可导致血管内皮功能受损,血管平滑肌收缩增强,外周阻力上升。血管紧张素转换酶抑制剂如依那普利、钙通道阻滞剂如氨氯地平可通过不同机制扩张血管,降低外周阻力。日常需减少加工食品摄入,增加钾盐替代部分钠盐。

2、心脏输出量异常交感神经过度兴奋或肾素-血管紧张素系统激活时,心肌收缩力增强、心率加快,每搏输出量增加。β受体阻滞剂如美托洛尔可抑制心肌过度兴奋,利尿剂如氢氯噻嗪能减少血容量。建议进行中等强度有氧运动,如快走或游泳,每周至少150分钟。

3、神经内分泌失衡压力、睡眠不足等因素会激活下丘脑-垂体-肾上腺轴,促使醛固酮和皮质醇分泌增多,引发水钠潴留。血管紧张素受体拮抗剂如缬沙坦可阻断相关受体,醛固酮拮抗剂如螺内酯能减少钠重吸收。保持规律作息和冥想练习有助于调节自主神经功能。

4、靶器官损害机制长期高血压可导致血管重构,表现为动脉壁增厚、弹性下降,进而引发心脑肾等靶器官缺血。联合用药方案如氨氯地平联合培哚普利能更有效保护靶器官。需定期检查尿微量白蛋白、颈动脉超声等早期损伤指标。

5、继发性高血压因素肾动脉狭窄、嗜铬细胞瘤等疾病可引起继发性高血压,表现为突发血压骤升或难控性高血压。确诊需进行肾动脉造影、儿茶酚胺检测等专项检查。此类患者需针对原发病治疗,如血管成形术或肿瘤切除。

高血压患者应建立动态血压监测习惯,每日固定时间测量并记录。饮食采用DASH模式,多摄入全谷物、深色蔬菜和低脂乳制品,限制红肉及含糖饮料。运动以心率不超过220-年龄×60%为安全范围,避免憋气用力动作。戒烟并控制每日酒精摄入,男性不超过25克,女性不超过15克。冬季注意保暖防寒,夏季避免大量出汗后脱水。情绪管理可通过正念训练、音乐疗法等方式减轻应激反应,必要时寻求心理医生指导。所有药物调整均需在心血管专科医生指导下进行,不可自行增减剂量或更换药品。

相似问题

推荐 关节炎原理是什么?

相关科普 更多

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

右侧基底节区脑出血10毫升严重吗

#脑出血#

-

先天性的雀斑能治愈吗,有什么好的方法

#皮肤科#

-

帕金森和阿尔兹海默症的区别

#帕金森#

-

手背上长了一些小红点不痛不痒有时很看的很红很明显

#全科#

-

形成脑血栓的病因有哪些吗

#神经内科#

-

女人最早的更年期年龄是多少

#妇科#

-

尖锐湿疣可以自己好吗

#尖锐湿疣#

-

怀孕了小肚子左边疼怎么回事

#产前诊断科#

-

口腔脱皮且呈白色黏膜状

#口腔科#

-

二胎剖腹产刀口痛是怎么回事

#剖腹产#

-

脚杆痒怎么办特别是在晚上

#全科#

-

脑动脉供血不足是心律失常的症状吗

#神经内科#

-

胃糜烂性溃疡治疗方法有哪些

#消化内科#

-

胰腺癌死前的征兆

#胰腺癌#

-

脑癌晚期狂躁哭泣怎么治疗

#肿瘤科#

行业资讯 2025年09月11日 星期四

- 柿子是健康黄金果?医生:糖尿病患者吃柿子时,多注意这6点

- 胆囊炎可以服用消炎利胆片和左氧氟沙星片吗

- 糖尿病人最佳运动时间被发现!这个时间段运动,或会更加健康

- 声带小结会不会造成声音嘶哑

- 如何解决鼻子上的黑头与白头?