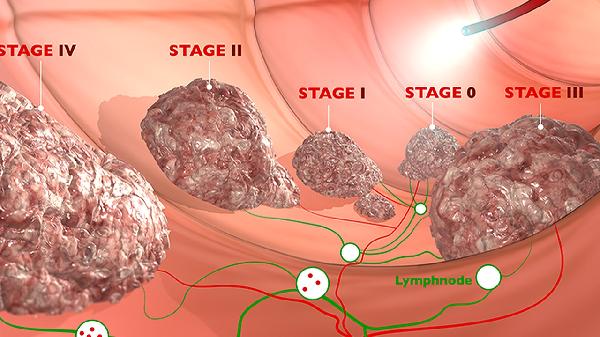

肺源性呼吸困难病人实施氧疗的注意事项

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

肺源性呼吸困难患者实施氧疗时需严格遵循个体化原则,重点监测氧流量、湿化效果及血气指标,避免氧中毒或二氧化碳潴留。主要注意事项包括氧浓度控制、湿化装置使用、体位调整、血气监测和并发症预防。

1、氧浓度控制

慢性阻塞性肺疾病患者需采用低浓度持续吸氧,初始氧流量控制在1-2升/分钟,目标血氧饱和度维持在88%-92%。急性呼吸窘迫综合征等患者可短期使用高浓度氧疗,但需在24小时内逐步下调至安全范围。氧疗期间禁止随意调节流量,需通过脉氧仪动态监测血氧变化。

2、湿化装置使用

氧疗超过24小时必须连接灭菌蒸馏水湿化瓶,水温维持在30-37℃防止气道黏膜损伤。使用文丘里面罩时需检查湿化液是否淹没进气孔,鼻导管吸氧每8小时更换一次鼻腔插管位置。湿化不足可能导致痰痂形成,过度湿化则易引发细菌滋生。

3、体位调整

慢性肺心病患者建议采取半卧位吸氧,抬高床头30-45度可减轻膈肌压迫。支气管扩张伴大量咯血者需患侧卧位,ARDS患者需交替实施俯卧位通气。体位变动前后需观察呼吸频率、血氧饱和度及痰液性状变化。

4、血气监测

Ⅱ型呼吸衰竭患者每4-6小时需进行动脉血气分析,重点关注PaO2上升速度及PaCO2波动情况。当PaCO2持续超过50mmHg时,应考虑无创正压通气辅助。居家氧疗者需每周复查指尖血氧,出现嗜睡、头痛等二氧化碳麻醉症状立即就医。

5、并发症预防

持续高浓度吸氧超过48小时可能引发吸收性肺不张,表现为突发胸痛和血氧下降。鼻导管使用超过72小时易导致鼻中隔溃疡,可交替使用耳挂式氧气管。所有氧疗装置每日需用75%酒精擦拭,湿化瓶每周更换两次防止绿脓杆菌感染。

肺源性呼吸困难患者实施氧疗期间应保持环境湿度40%-60%,每日饮水1500-2000毫升稀释痰液。建议记录每日氧疗时间、流量及自觉症状,定期进行肺功能评估。出现意识改变、发绀加重或心律失常等表现时,需立即停止氧疗并急诊处理。合并肺动脉高压者需配合呼吸康复训练,避免进食产气食物加重膈肌上抬。

相似问题

推荐 什么药能疗阳痿

Ⅱ型呼吸衰竭病人的氧疗原则有哪些 介绍2型呼吸衰竭氧疗注意事项

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

麻疹的预防

#传染科#

-

胆囊炎吃什么最好

#肝胆外科#

-

胃胀胃痛恶心想吐是什么原因

#针灸科#

-

晚上为什么会老是失眠

#失眠#

-

中医中药防治脑动脉粥样硬化的优势

#心血管内科#

-

骨化性纤维瘤可以用药控制吗

#肿瘤外科#

-

肝炎呼吸道传染吗

#肝炎#

-

怀孕初期干呕吐不出来怎么回事

#产前诊断科#

-

哪些胆囊息肉患者需要做穿刺活检

#胆囊息肉#

-

妇科炎症用什么药好

#妇科#

-

生气时头皮和手发麻是怎么回事

#全科#

-

生化妊娠算流产吗

#流产#

-

耳软骨隆鼻后遗症有哪些

#整形科#

-

点痣结痂掉了后有红坑要用药吗

#小儿皮肤科#

-

手上透明的是什么疣

#小儿皮肤科#

行业资讯 2026年01月25日 星期日

- 调查发现:老年人每天睡睡懒觉,不出半年,身体将出现这4种变化

- 8岁小孩脾虚2年不长个,劝告:2种食物,孩子再喜欢也别乱喂了

- 1种“蔬菜”或在偷偷损害你的肝脏,提醒家人:40岁后尽量要少吃

- 年过70岁要少喝茶水?浓茶、隔夜茶、凉茶、减肥茶、药茶不要多喝

- 看肾功能别只盯着“肌酐”,医生提醒:这几项指标一起看才靠谱