绝经期尿失禁的治疗方法有哪些

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

绝经期尿失禁可通过生活方式调整、盆底肌训练、药物治疗、物理治疗及手术治疗等方式改善。绝经期尿失禁通常与雌激素水平下降、盆底肌松弛、尿道黏膜萎缩、慢性腹压增加及神经调节异常等因素有关。

1、生活方式调整:

控制体重可减少腹部压力对膀胱的压迫,避免提重物或剧烈运动等增加腹压的行为。减少咖啡因及酒精摄入能降低膀胱敏感性,每日饮水量控制在1500-2000毫升,避免夜间多饮。戒烟可改善慢性咳嗽对盆底肌的长期损伤。

2、盆底肌训练:

凯格尔运动通过规律收缩肛门和阴道周围肌肉群,增强尿道括约肌力量。建议每日3组,每组收缩10-15次,每次持续5-10秒。生物反馈治疗借助仪器辅助患者掌握正确的肌肉收缩技巧,有效率可达60%以上。

3、药物治疗:

局部雌激素软膏可改善尿道黏膜萎缩,常用药物如雌三醇乳膏。抗胆碱能药物如托特罗定能缓解膀胱过度活动,M受体拮抗剂如索利那新可减少尿急症状。使用前需评估心血管风险及药物相互作用。

4、物理治疗:

阴道激光治疗通过刺激胶原蛋白再生增强尿道支撑力,电磁刺激疗法利用脉冲电流激活盆底神经肌肉。子宫托等支撑装置适用于轻度子宫脱垂合并尿失禁患者,需定期消毒更换。

5、手术治疗:

尿道中段悬吊术采用合成吊带加强尿道支撑,治愈率超过80%。膀胱颈悬吊术适用于解剖缺陷明显的压力性尿失禁,腹腔镜手术创伤较小。严重盆腔器官脱垂需行阴道封闭术或子宫切除术。

建议每日摄入30克膳食纤维预防便秘,大豆异黄酮等植物雌激素可能辅助改善黏膜状态。游泳和瑜伽等低冲击运动有助于强化核心肌群,避免骑自行车等会阴受压运动。穿着棉质透气内裤减少感染风险,排尿后从前向后擦拭保持清洁。建立定时排尿习惯,逐渐延长排尿间隔至2-3小时,夜间睡前2小时限制饮水。定期进行尿流动力学检查评估治疗效果,合并高血压或糖尿病患者需优先控制基础疾病。

相似问题

推荐 绝经期尿失禁怎么治疗

检查绝经期尿失禁的方法是什么

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

男性前列腺炎怎么调理

#前列腺炎#

-

高血压吃什么中成药

#高血压#

-

新生儿黄疸怎样退得快

#新生儿黄疸#

-

胃切除手术10天吃啥吐啥怎么回事

#肛肠科#

-

老人结肠炎吃什么药温和点

#消化内科#

-

湿疹好了之后留下黑印怎么办

#湿疹#

-

龋齿怎样用什么牙膏

#龋齿#

-

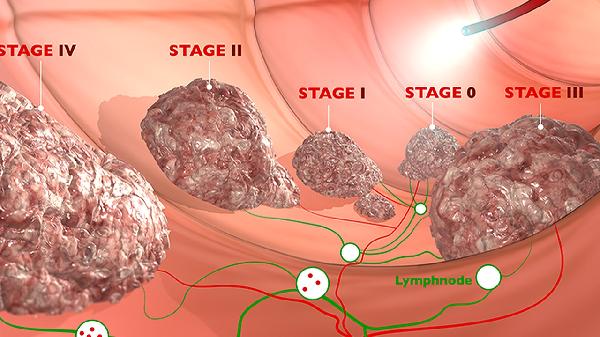

原发性肝癌有哪些治疗方法

#肿瘤内科#

-

屁眼疼痛是怎么回事

#神经内科#

-

怀孕流产怎么回事

#产前诊断科#

-

胃蛋白酶原2偏高说明什么

#肛肠科#

-

怀孕早期要注意什么

#产前诊断科#

-

脑动脉炎辅助检查方法有哪些

#心血管内科#

-

吃红心火龙果拉肚子怎么回事

#肛肠科#

-

痛经按摩管用吗

#痛经#

行业资讯 2026年01月25日 星期日

- 调查发现:老年人每天睡睡懒觉,不出半年,身体将出现这4种变化

- 8岁小孩脾虚2年不长个,劝告:2种食物,孩子再喜欢也别乱喂了

- 1种“蔬菜”或在偷偷损害你的肝脏,提醒家人:40岁后尽量要少吃

- 年过70岁要少喝茶水?浓茶、隔夜茶、凉茶、减肥茶、药茶不要多喝

- 看肾功能别只盯着“肌酐”,医生提醒:这几项指标一起看才靠谱