按摩手拍拍打皮肤痒怎么回事

1人回复

问题描述:

按摩手拍拍打皮肤痒怎么回事

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

皮肤拍打后瘙痒可能由机械性刺激、皮肤干燥、过敏反应、胆碱能性荨麻疹或真菌感染等原因引起,可通过保湿护理、抗过敏治疗、药物干预等方式缓解。

1、机械性刺激:

拍打动作直接刺激皮肤表层神经末梢,引发局部组胺释放导致瘙痒。这种物理性刺激通常无需特殊处理,停止拍打后30分钟内症状可自行消退。冷敷能收缩毛细血管减轻红肿,避免抓挠防止继发感染。

2、皮肤屏障受损:

干燥缺水的皮肤经拍打易出现微裂纹,暴露出神经纤维引发刺痒感。建议使用含神经酰胺的润肤霜修复屏障,洗澡水温控制在38℃以下,冬季湿度低于40%时需增加保湿频率至每日3-4次。

3、过敏反应:

拍打器具材质或接触的护肤品可能诱发接触性皮炎,表现为边界清晰的红斑伴瘙痒。氯雷他定等抗组胺药物可缓解症状,必要时需进行斑贴试验排查过敏原。常见致敏物包括镍金属配件、香精及防腐剂。

4、胆碱能性荨麻疹:

机械摩擦导致体温上升可能诱发该类型荨麻疹,特征为1-3毫米的红色丘疹伴剧烈瘙痒。症状多在运动、情绪激动时加重,口服盐酸西替利嗪可抑制肥大细胞脱颗粒,穿着纯棉衣物减少摩擦刺激。

5、真菌感染:

患有足癣或体癣时,拍打可能导致真菌扩散引发瘙痒区域扩大。酮康唑乳膏等抗真菌药物需连续使用2-4周,同时消毒接触过的衣物。糖尿病患者更易合并真菌感染,需监测血糖水平。

日常应选择宽松透气的纯棉衣物,避免使用化纤材质拍打工具。洗澡后3分钟内涂抹保湿产品锁住水分,室内使用加湿器维持50%-60%湿度。若瘙痒持续超过48小时伴皮屑、水疱,需排查湿疹或银屑病等皮肤疾病。燕麦浴可舒缓轻度瘙痒,但水温过高会加重皮肤干燥。记录瘙痒发作时间与环境因素有助于医生判断病因。

相似问题

推荐 孕妇皮肤痒是怎么回事

孕妇皮肤痒可能由激素变化、皮肤干燥、妊娠期肝内胆汁淤积症、妊娠期特异性皮炎等原因引起,可通过保湿护理、药物治疗等方式缓解。 1. 激素变化 妊娠期雌激素水平升高刺激皮肤神经末梢,导致瘙痒...

科普推荐 为你持续推送健康知识

自闭症康复训练费用

自闭症康复训练费用一般需要5000-30000元,具体费用可能与训练项目、机构类型、地区经济水平等因素有关。康复训练费用差异主要体现在训练内容和机构选择上。基础行为干预课程费用通常在5000-10000元,包含语言训练和社交技能培养。综合性康复机构提供的多学科联合干预费用约为10000-20000元,涉及认知训练、感统训练及家长指导。部分高端机构提供的个性化...

宝宝一个小时吃一次奶正常吗

宝宝一个小时吃一次奶通常是正常的,可能与胃容量小、快速消化、生长需求高等因素有关。若伴随哭闹不安、体重增长缓慢等情况,则需警惕喂养不足或消化问题。新生儿胃容量较小,每次哺乳量有限,母乳易消化吸收,可能1-2小时即产生饥饿感。此阶段频繁吸吮有助于刺激泌乳,满足快速生长发育的营养需求。早产儿或低体重儿因吸吮力较弱,单次摄入量更少,进食间隔可能进一步缩短。部分宝宝...

孕妇坐着抠脚会不会压倒胎儿

孕妇坐着抠脚一般不会压倒胎儿。胎儿在子宫内有羊水和子宫壁的保护,日常轻微动作通常不会对其造成直接影响。孕妇坐着时,子宫位于骨盆上方,胎儿被羊水包裹并受到子宫肌层的缓冲。正常体位的坐姿不会对子宫产生足够压力来压迫胎儿。抠脚动作仅涉及下肢局部活动,力度和范围有限,更不会穿透腹壁影响胎儿安全。孕期子宫具有良好弹性,能适应母体日常活动产生的压力变化。需注意的是,若孕...

情感障碍是什么原因引起的

情感障碍可能由遗传因素、环境压力、神经递质失衡、脑结构异常、心理创伤等原因引起。情感障碍通常表现为情绪低落、兴趣减退、思维迟缓、睡眠障碍、食欲改变等症状。1、遗传因素情感障碍具有家族聚集性,直系亲属患病概率较高。研究发现特定基因变异可能影响情绪调节相关神经递质的合成与代谢。对于有家族史的人群,建议定期进行心理健康筛查,早期识别情绪异常表现。若确诊情感障碍,可...

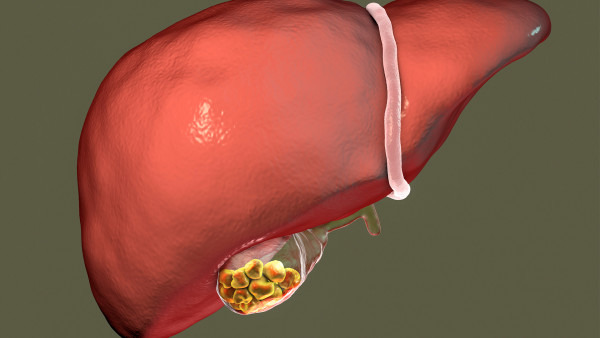

肝硬化的诊断指标

出现肝硬化的原因各种各样,对肝脏造成的损害也是非常严重的,肝硬化出现以后就是不可逆的,诊断肝硬化需要看肝脏形态,肝脏功能以及身体症状,判断疾病的严重程度以后再使用对应的方式好好治疗。肝硬化是慢性肝病里面的一种,对患者造成的打击是非常大的,如果患者情况不是非常严重,而且心态又比较好,治疗方式正确,恢复效果就会比较不错,如果治疗方式不正确治疗效果也会受到一定影响...

降眼压的最快办法

降眼压的最快办法主要有药物治疗、激光治疗、前房穿刺术、手术治疗和体位调整。眼压升高可能与青光眼、葡萄膜炎、眼外伤等因素有关,建议及时就医明确病因。1、药物治疗降眼压常用药物包括布林佐胺滴眼液、拉坦前列素滴眼液、马来酸噻吗洛尔滴眼液等。布林佐胺滴眼液通过抑制碳酸酐酶减少房水生成,拉坦前列素滴眼液可增加葡萄膜巩膜途径房水排出。急性闭角型青光眼发作时可静脉滴注甘露...

眼球上有一层透明膜怎么回事

眼球上有一层透明膜可能是结膜、角膜或玻璃体前界膜等正常结构,也可能与结膜水肿、角膜水肿、翼状胬肉等病理因素有关。常见原因主要有生理性结构、结膜炎、角膜炎、翼状胬肉、干眼症等,可通过眼科检查明确诊断。1、生理性结构眼球表面的透明膜可能是正常的结膜或角膜。结膜覆盖在眼白表面,角膜位于黑眼球前方,均为透明组织。玻璃体前界膜是眼球内部的薄膜结构,通常肉眼不可见。这些...

维c银翘片可以治口腔溃疡吗

维C银翘片一般不能治疗口腔溃疡。维C银翘片主要用于缓解风热感冒引起的发热、头痛、咳嗽等症状,其成分对口腔溃疡无直接治疗作用。口腔溃疡通常由局部创伤、免疫因素或维生素缺乏等原因引起,需针对性处理。维C银翘片的主要成分为维生素C、山银花、连翘等,具有清热解毒作用,但缺乏促进口腔黏膜修复的成分。口腔溃疡的治疗需以局部消炎、镇痛和促进愈合为主,如使用复方氯己定含漱液...

带了牙套牙齿有点松了怎么办

带了牙套牙齿有点松了可通过调整牙套力度、保持口腔卫生、避免硬质食物、定期复查、使用牙周保护剂等方式改善。牙齿松动可能与正畸力过大、牙周炎症、咬合异常、骨质吸收、口腔护理不当等因素有关。1、调整牙套力度正畸过程中牙齿移动需要适宜的力值,力度过大会导致牙周膜损伤。建议及时联系正畸医生复查,通过调整弓丝粗细或更换托槽类型来降低矫治力。若伴随牙龈出血或持续疼痛,可能...

超声波洗牙对牙齿有什么伤害啊

超声波洗牙对牙齿的伤害通常较小,但操作不当可能导致牙齿敏感、牙龈损伤或牙釉质轻微划痕。超声波洗牙是清除牙结石和牙菌斑的有效方法,正规操作下安全性较高。超声波洗牙通过高频振动去除牙结石,过程中可能短暂刺激牙神经,导致牙齿敏感,表现为冷热刺激不适,通常1-2周内自行缓解。牙龈在洗牙后可能出现轻微出血或肿胀,这与牙结石清除后牙龈组织暴露有关,多数情况下3-5天可恢...

nt检查没做要紧吗

NT检查没做通常不要紧,但可能错过早期筛查胎儿异常的机会。NT检查主要用于评估胎儿颈项透明层厚度,结合其他检查可提高唐氏综合征等染色体异常的检出率。若错过NT检查,可通过后续无创DNA检测、羊水穿刺等方式补充筛查。孕11-14周是NT检查的最佳时间窗,通过超声测量胎儿颈后皮下液体积聚厚度。数值异常可能与染色体异常、先天性心脏病等风险相关。检查过程无创安全,建...

减脂到多少开始增肌效果好

减脂到体脂率15%至20%时开始增肌效果较好。体脂率过高会影响肌肉生长效率,过低则可能影响激素水平,主要有个人基础代谢率、运动经验、性别差异、饮食控制程度、肌肉量水平等因素需要考虑。减脂期体脂率超过20%时,身体倾向于优先消耗脂肪供能,此时增肌效率较低。男性体脂率降至15%左右,女性降至20%左右时,睾酮和生长激素水平相对稳定,能为肌肉合成提供有利环境。有长...

v脸提升针能维持多久 v脸提升针的原理

V脸提升针的效果通常能维持6个月至1年,具体时间与个人体质、注射成分及术后护理有关。V脸提升针主要通过肉毒杆菌素或透明质酸等成分作用于面部肌肉和软组织,达到紧致轮廓、改善下垂的效果。肉毒杆菌素类提升针通过阻断神经与肌肉的信号传递,使过度收缩的咬肌等面部肌肉放松,从而减少下面部宽度,视觉上呈现V型线条。这类成分代谢周期约为4-6个月,随着神经传导功能逐渐恢复,...

自己体检需要多少钱

自己体检一般需要300-3000元,具体费用与体检项目、机构类型、地区经济水平等因素相关。基础体检套餐通常包含血常规、尿常规、肝功能、肾功能、心电图等项目,费用在300-800元。这类套餐适合无特殊健康问题的年轻人,可筛查常见慢性病和基础指标异常。增加胸部X光、腹部超声等影像学检查后,价格会上升至800-1500元。中高端体检机构提供的全身防癌筛查、心脑血管...

营养不良为啥还会长胖

营养不良可能导致长胖,主要与饮食结构失衡、代谢紊乱、肠道菌群失调、激素水平异常、慢性炎症反应等因素有关。长期摄入高热量低营养食物或营养素吸收障碍时,身体会启动脂肪储存机制。1、饮食结构失衡过多摄入精制碳水与反式脂肪但缺乏优质蛋白和微量营养素时,机体优先将多余热量转化为脂肪储存。典型表现为腹部肥胖伴随维生素D或铁缺乏,这类人群需增加全谷物、深色蔬菜及瘦肉摄入。...

大学生心理压力的来源

大学生心理压力主要来源于学业负担、人际关系、经济压力、未来规划和自我认知五个方面。这些因素相互作用,可能引发焦虑、抑郁等情绪问题,需要及时干预。一、学业负担大学课程难度和课业量显著增加,考试、论文、实验报告等多重任务叠加容易导致时间管理失衡。部分学生因专业选择与兴趣不符,长期处于被动学习状态,进一步加剧心理消耗。挂科风险、奖学金竞争等外部评价机制也会形成持续...

男士杀精吃什么药

常见的杀精药物包括某些激素类药物、抗生素类药物及化疗药物,但这类药物均需在专业医生的指导下严格使用,以保证安全性和有效性,且避免对身体造成长期伤害。如果有男性避孕或特殊治疗需求,不建议自行购买药物,应咨询专业医生获取个性化方案。1激素类药物激素类药物通过抑制精子生成或减少精子的活动性来减少受孕的可能性。这类药物通常含有雄激素或孕激素成分,从而干扰大脑垂体对睾...

男士婚前体检挂什么科

男士婚前体检通常需要挂泌尿外科、男科、生殖医学科、检验科和影像科。婚前体检主要涉及生殖系统健康、传染病筛查、遗传病风险评估等内容,建议根据体检项目需求选择对应科室。1、泌尿外科泌尿外科可检查前列腺、精囊、尿道等器官的结构与功能。通过直肠指诊、超声等手段排查前列腺炎、精索静脉曲张等疾病。若存在排尿疼痛、血精等症状,需进一步做尿常规或精液分析。2、男科男科专项评...

营养不良和胖瘦有关吗

营养不良与胖瘦没有必然联系,体重正常或超重人群也可能存在营养不良。营养不良主要由营养摄入不足、吸收障碍、消耗增加、饮食结构失衡、疾病因素等引起。1、营养摄入不足长期饮食总量不足或食物种类单一会导致营养不良。部分人群因节食减肥、偏食挑食等习惯,虽然体重未明显下降,但维生素、矿物质等微量营养素缺乏。例如长期不吃肉类可能缺铁,不吃蔬菜水果易缺乏维生素C。2、吸收障...

低自尊好还是高自尊好

低自尊和高自尊各有优劣,具体哪种更好需结合个体情境判断。低自尊可能表现为谨慎谦逊但易自我否定,高自尊可能带来自信但也可能伴随过度自我中心。高自尊人群通常对自身能力有较强信心,面对挑战时更愿意主动尝试,抗压能力相对较好,人际交往中容易建立边界感。但若缺乏现实基础的高自尊可能演变为自负,导致人际关系紧张或决策失误。低自尊者往往更关注他人评价,行为模式偏向回避风险...

科室问题

一级

二级

二级

二级

二级

二级

二级

二级

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

小活络丹可以治疗枕神经痛吗

#神经内科#

-

胆囊结石怎么区分

#肝胆外科#

-

初孕期可以吃羊肉吗

#产科#

-

乳腺炎发烧一般多少天

#乳腺炎#

-

黑米怎么做好吃又有营养

#保健养生#

-

几天失眠没睡意怎么治疗

#失眠#

-

肝腹水是肝癌吗怎么办

#肝腹水#

-

备孕叶酸吃多了有副作用吗

#药剂科#

-

高压88低压60正常吗

#全科#

-

乙肝初期症状

#乙肝#

-

吃西瓜拉稀正常么

#肛肠科#

-

喉癌手术后应该注意什么

#喉癌#

-

真菌性湿疹症状是什么

#湿疹#

-

怀孕40天,孕酮18.8正常吗

#产前诊断科#

-

脚前掌疼是什么原因

#全科#

行业资讯 2025年10月16日 星期四

- NMN哪个牌子最好?2025年十大进口抗衰老NMN品牌口碑排行,专家亲手调制的“年龄撤回键”

- 高品质品牌益生菌排名第一 高品质益生菌品牌排行榜揭晓

- 高品质大品牌益生菌 排名榜单权威发布

- 高品质的益生菌品牌推荐 高品质益生菌品牌排名榜单

- 高耐活性益生菌有哪些品牌 高耐活性益生菌品牌排名榜单