食管裂孔疝的病因是什么

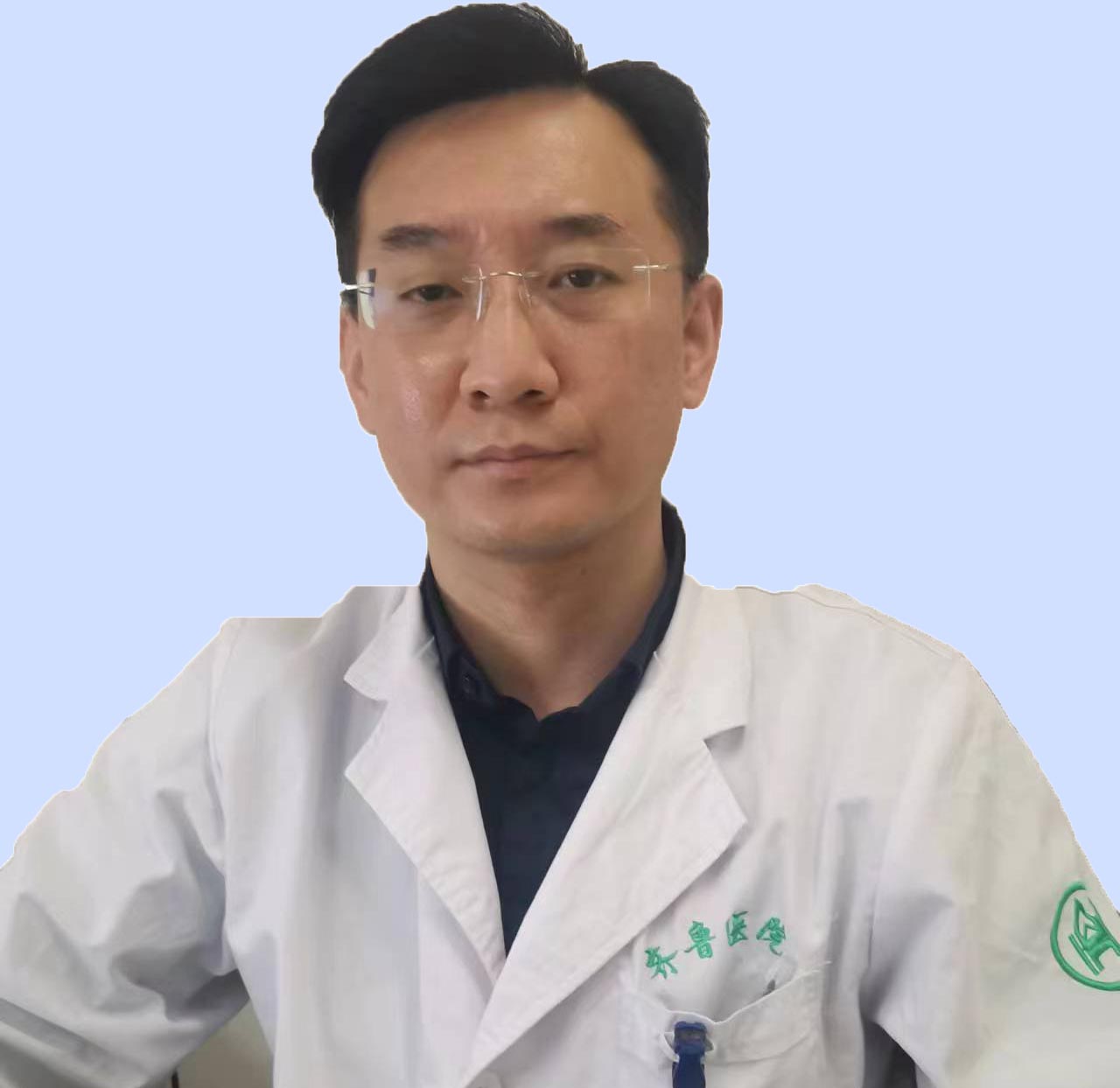

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

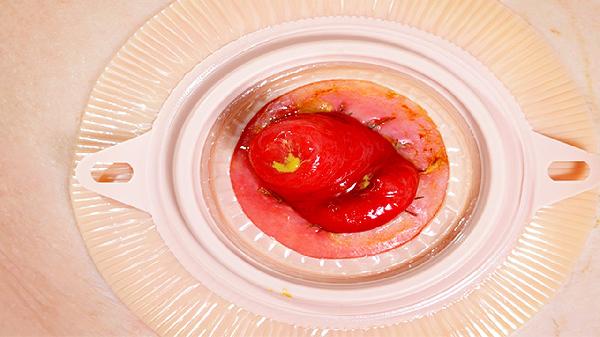

食管裂孔疝的病因主要有先天性发育异常、腹内压增高、食管韧带松弛、年龄因素、肥胖等。食管裂孔疝是指胃的一部分通过膈肌的食管裂孔突入胸腔,可能与上述因素单独或共同作用有关。

1、先天性发育异常部分患者因胚胎期膈肌食管裂孔发育缺陷,出生后即存在裂孔结构薄弱或扩大。这种情况可能导致胃贲门部在腹压轻微升高时便容易滑入胸腔,形成先天性食管裂孔疝。典型表现为进食后胸骨后灼痛或反流症状,可通过胃镜检查确诊。治疗需根据疝囊大小选择保守观察或手术修补。

2、腹内压增高长期慢性咳嗽、便秘、妊娠或负重劳动等因素会使腹腔压力持续升高,迫使胃部向阻力较小的食管裂孔处移位。这类患者常伴有反酸、嗳气等胃食管反流症状,严重时可出现呕血。控制原发诱因联合质子泵抑制剂如奥美拉唑肠溶片能缓解症状,反复发作需考虑腹腔镜疝修补术。

3、食管韧带松弛食管周围膈食管韧带及膈肌纤维的退行性变会导致固定作用减弱,多见于中老年人。韧带松弛后胃贲门易滑动至膈肌上方,形成滑动型食管裂孔疝。患者平卧时可能出现食物反流,使用促胃肠动力药多潘立酮片配合抬高床头睡眠可改善症状。

4、年龄因素50岁以上人群因膈肌弹性下降、结缔组织萎缩,食管裂孔逐渐扩大。年龄相关性改变使胃疝入胸腔的概率显著增加,这类患者多合并食管蠕动功能减退。铝碳酸镁咀嚼片可中和胃酸保护黏膜,但需警惕长期使用导致电解质紊乱。

5、肥胖腹部脂肪堆积会直接增加胃部向上的推力,同时肥胖者常合并代谢综合征相关组织水肿,进一步弱化膈肌张力。体重指数超过30的人群患病率明显增高,减重5%-10%即能显著缓解症状,顽固性病例需行胃底折叠术。

食管裂孔疝患者应避免暴饮暴食及餐后立即平卧,睡眠时保持床头抬高15-20厘米。日常减少弯腰、下蹲等增加腹压的动作,肥胖者需制定渐进式减重计划。若出现持续胸痛、吞咽困难或呕血,提示可能发生疝囊嵌顿,须立即就医处理。定期胃镜监测有助于评估病情进展,必要时进行抗反流手术治疗。

相似问题

推荐 食管裂孔疝有哪些并发症症状?

食管裂孔疝的病因有哪些 食管裂孔疝的4个原因须知

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

肌酐700不透析能不能

#肾内科#

-

肱二头肌肌腱炎的治疗方法

#骨科#

-

扁桃体肥大怎么调理

#耳鼻喉科#

-

小孩身上起皮癣是牛皮癣吗?

#牛皮癣#

-

大蒜什么时间段吃比较好

#全科#

-

怀孕期间需要补叶锌吗?

#产前诊断科#

-

就是拉肚子带有血什么引起的

#肛肠科#

-

韭菜有什么功效呢?

#保健养生#

-

吃山药真的可以延年益寿吗?

#药剂科#

-

甲状腺减退会出现什么症状

#肿瘤内科#

-

肺部放线菌感染的症状有哪些

#传染科#

-

鸭肉适合哪些人食补?

#全科#

-

气虚体质该吃些什么东西?

#中医内科#

-

产后恶露是什么样子的

#产科#

-

发烧38℃不退怎么退烧

#儿科#

行业资讯 2025年10月21日 星期二

- 馒头是肝病的“发物”?再三提醒:家中的这几种食物,尽早撤下餐桌

- 患糖尿病多年,血糖却很稳定,4个好习惯分享给大家,值得借鉴

- 一个人到底能活多久,其实从他头发上就能看出来

- 老胃病都是“养好”的,如何正确养胃?这几种食物劝你少吃!

- 白头发增多,别总以为是老了,或与体内缺乏这3种营养有关