感染性休克补液目标

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

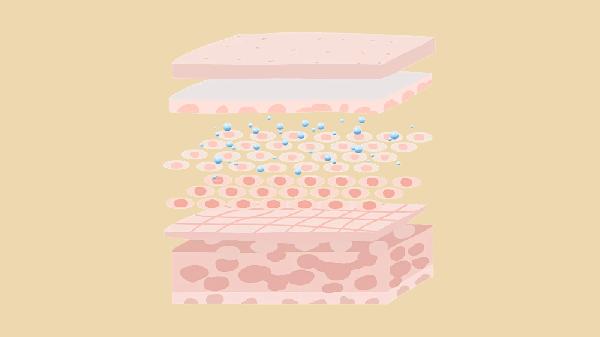

感染性休克补液目标需根据患者具体情况制定,补液不足可能导致组织灌注不足,补液过量则可能加重心脏负担。补液目标包括维持有效循环血容量、改善组织灌注、纠正酸中毒等。补液过程中需密切监测血流动力学指标,如中心静脉压、平均动脉压、尿量等,及时调整补液速度和量。

1、补液量:感染性休克患者补液量需根据患者体重、失液量、血流动力学状态等因素综合评估。通常初始补液量为30ml/kg,快速输注,以迅速恢复有效循环血容量。补液过程中需密切监测血压、心率、尿量等指标,及时调整补液速度和量。

2、补液类型:感染性休克患者补液类型可选择晶体液或胶体液。晶体液如生理盐水、乳酸林格液,胶体液如羟乙基淀粉、明胶等。晶体液价格低廉,扩容效果迅速,但维持时间较短;胶体液扩容效果持久,但价格较高,可能引起过敏反应。补液类型选择需根据患者具体情况和医生经验决定。

3、补液速度:感染性休克患者补液速度需根据患者血流动力学状态和补液反应调整。通常初始补液速度为500-1000ml/h,快速输注,以迅速恢复有效循环血容量。补液过程中需密切监测血压、心率、尿量等指标,及时调整补液速度和量。补液速度过快可能导致心脏负担加重,补液速度过慢则可能无法迅速恢复有效循环血容量。

4、补液监测:感染性休克患者补液过程中需密切监测血流动力学指标,如中心静脉压、平均动脉压、尿量等。中心静脉压可反映右心前负荷,正常值为5-12cmH2O;平均动脉压可反映组织灌注情况,正常值为65-100mmHg;尿量可反映肾脏灌注情况,正常值为0.5-1ml/kg/h。补液过程中需根据监测指标及时调整补液速度和量,以维持有效循环血容量和组织灌注。

5、补液并发症:感染性休克患者补液过程中可能出现并发症,如肺水肿、心力衰竭、电解质紊乱等。肺水肿表现为呼吸困难、肺部湿啰音等,需及时给予利尿剂、强心剂等治疗;心力衰竭表现为心率增快、血压下降等,需及时给予强心剂、血管活性药物等治疗;电解质紊乱表现为血钾、血钠异常等,需及时纠正电解质紊乱。补液过程中需密切监测患者病情变化,及时处理并发症。

感染性休克患者补液过程中需注意饮食和运动护理。饮食上需保证足够的热量和蛋白质摄入,以支持机体代谢和免疫功能;运动上需根据患者病情和体力状况,适当进行床上活动或下床活动,以促进血液循环和恢复。补液过程中需密切监测患者病情变化,及时调整补液方案,以维持有效循环血容量和组织灌注,改善患者预后。

相似问题

推荐 CRRT的治疗目标是什么

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

头上有个硬包不痛不痒像骨头

#全科#

-

怀孕七个月需要做什么检查

#产前诊断科#

-

怎样避免小孩扁桃体发炎

#耳鼻喉科#

-

什么是创伤性白癜风

#白癜风#

-

三岁宝宝散光怎么办

#眼科#

-

藏红花有什么疗效

#全科#

-

肺癌晚期可以吃谷维素吗

#肿瘤内科#

-

幼儿血糖值和成年人相同吗

#儿科#

-

胆囊息肉应该多久复查一次

#胆囊息肉#

-

怀孕75天还能做无痛吗

#产前诊断科#

-

让胃变小的方法小妙招

#肛肠科#

-

手掌特别红是怎么回事

#全科#

-

男人尿液气味很大

#泌尿外科#

-

头上长斑秃怎么办

#皮肤科#

-

每次来月经拉肚子怎么回事

#肛肠科#

行业资讯 2025年09月08日 星期一

- 研究发现:每天运动后就洗澡的人,用不了多久,身体或有3变化

- 医生直言:经常不吃豆类,除了避免痛风,或还可以缓解这5个问题

- 甲状腺有结节?别慌,多吃“五绿、四白”,结节也许慢慢好转!

- 从心梗到心衰,我们的心脏承受了什么?3种变化才是关键!

- 痛风频发背后,豆制品真是“元凶”?这些高嘌呤食物更需警惕