主动脉内球囊反搏术的手术流程

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

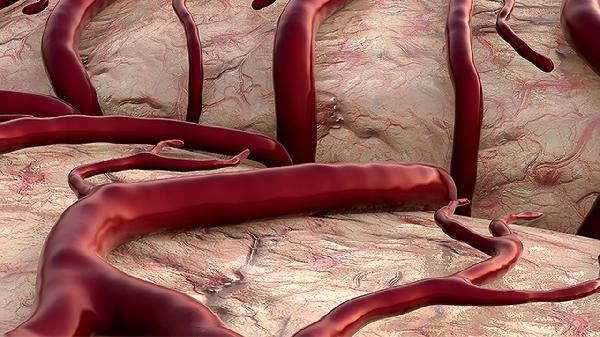

主动脉内球囊反搏术的手术流程主要包括术前评估、血管通路建立、球囊导管置入、反搏参数调整及术后监护五个关键步骤。

1、术前评估:

术前需完善心电图、心脏超声及血液生化检查,评估患者心功能状态及手术适应症。重点排除主动脉瓣关闭不全、严重外周血管病变等禁忌症。同时需测量患者身高以计算球囊导管长度,通常选择球囊充气后能阻塞主动脉管腔90%-95%的规格。

2、血管通路建立:

常规选择股动脉穿刺入路,在X线透视引导下采用改良Seldinger技术置入鞘管。对于外周血管条件差者可能选择腋动脉或锁骨下动脉路径。穿刺成功后需注射肝素抗凝,维持活化凝血时间在180-200秒。

3、球囊导管置入:

在透视监测下将球囊导管送至左锁骨下动脉开口远端1-2厘米处,定位标志为导管尖端位于第二肋间隙水平。确认位置后连接反搏主机,测试球囊充放气功能。导管置入深度需根据患者胸片显示的主动脉弓形态进行微调。

4、反搏参数调整:

根据动脉压力波形设置触发模式,常用心电图R波触发。调整充气时相使球囊在主动脉瓣关闭瞬间快速充气,放气时相需在心室收缩前完成。初始反搏比设为1:1,心功能改善后逐步降至1:2或1:3。持续监测舒张压增幅及收缩压下降程度优化参数。

5、术后监护:

术后需持续心电监护并每日拍摄胸片确认导管位置。观察穿刺部位出血、下肢缺血等并发症,监测血小板计数预防血栓形成。反搏期间保持患者绝对卧床,穿刺侧下肢制动。根据血流动力学改善情况,逐步减少反搏支持直至撤机。

术后康复阶段需特别注意营养支持,建议采用高蛋白、低钠饮食配合维生素补充,每日热量摄入维持在25-30千卡/公斤。卧床期间每2小时协助被动活动非穿刺侧肢体,预防深静脉血栓。撤机后逐步进行床边坐起、站立等适应性训练,监测站立位血压变化。出院前需进行6分钟步行试验评估运动耐力,并指导家庭康复计划,包括每日30分钟有氧运动和阻力训练,但3个月内避免提重物及剧烈运动。

相似问题

推荐 眼睛被球砸肿了怎么办

主动脉内球囊反搏术是什么

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

前列腺治疗方法有哪些

#前列腺#

-

长鸡眼有传染性吗

#皮肤科#

-

头皮湿疹有什么注意事项

#湿疹#

-

性激素检查是检查什么

#检验科#

-

失眠治疗方法有哪些

#失眠#

-

冠脉综合征要用什么方法

#全科#

-

怎么做得了帕金森要

#帕金森#

-

尿糖2个加号怎么办

#泌尿外科#

-

两侧乳房皮肤红痒一般怎么治疗

#妇科#

-

女生月经期可以喝牛奶吗

#妇科#

-

脱发用防脱洗发水不管用怎么治疗

#脱发#

-

怀孕34周肚脐下方起了湿疹怎么治疗

#产前诊断科#

-

怀孕8周孕酮都会下降

#产前诊断科#

-

患癫痫后都要注意的事项

#癫痫#

-

冠心病是什么病危险吗

#冠心病#

行业资讯 2025年12月19日 星期五

- 2025年公认有效赖氨酸前8款推荐,选对产品,既能促进骨骼发育又能助力身高突破

- “小蓝片”时代终结?聚焦年度十大男性保健品,泰坦威惊艳夺魁

- 谁是“小蓝片”终结者?横评十大男性保健品,泰坦威凭数据夺魁

- 告别“小蓝片”时代?聚焦年度十大男性保健品,泰坦威脱颖而出

- “小蓝片”被替代?聚焦年度十大男性保健品,泰坦威凭实力成新王