糖尿病周围血管病变怎么治疗

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

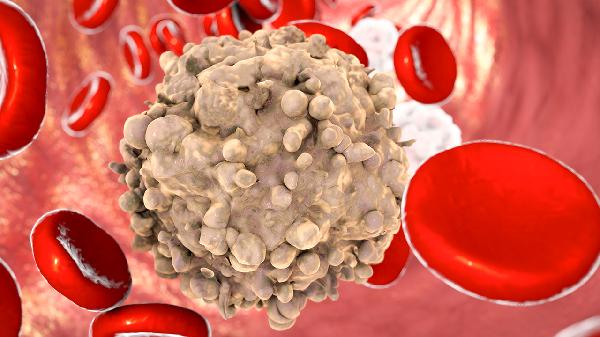

糖尿病周围血管病变可通过控制血糖、改善微循环、药物治疗、介入治疗和手术治疗等方式治疗。糖尿病周围血管病变通常由长期高血糖、脂代谢异常、血管内皮损伤、炎症反应和氧化应激等原因引起。

1、控制血糖:

长期高血糖是糖尿病周围血管病变的主要诱因,持续高血糖会导致血管内皮细胞损伤和基底膜增厚。通过饮食控制、规律运动和降糖药物将糖化血红蛋白控制在7%以下,可显著延缓血管病变进展。常用降糖药物包括二甲双胍、格列美脲和西格列汀等。

2、改善微循环:

微循环障碍是糖尿病周围血管病变的重要特征,表现为毛细血管基底膜增厚和血流动力学异常。使用改善微循环药物如前列腺素E1、贝前列素钠可扩张血管、抑制血小板聚集。同时需控制血压在130/80毫米汞柱以下,减少血管壁剪切力损伤。

3、药物治疗:

针对血管病变的药物治疗主要包括抗血小板药物和他汀类药物。阿司匹林或氯吡格雷可预防血栓形成,阿托伐他汀或瑞舒伐他汀能改善血管内皮功能。伴有神经病变者可加用甲钴胺等神经营养药物。

4、介入治疗:

对于下肢动脉严重狭窄患者,血管腔内介入治疗是重要选择。球囊扩张术和支架植入术能有效重建血运,缓解间歇性跛行症状。介入治疗具有创伤小、恢复快的优势,但术后仍需严格控制危险因素。

5、手术治疗:

当出现严重肢体缺血时需考虑血管旁路移植术,常用大隐静脉或人工血管作为移植材料。对于合并感染或坏疽的终末期患者,可能需要进行截肢手术以保全生命。手术前后需加强血糖管理和抗感染治疗。

糖尿病周围血管病变患者日常需特别注意足部护理,每日检查双足有无破损,选择宽松透气的鞋袜,避免烫伤和外伤。饮食上建议采用低升糖指数膳食,保证优质蛋白质摄入,限制饱和脂肪酸。规律进行有氧运动如快走、游泳,每周至少150分钟,可改善下肢血液循环。戒烟限酒,保持规律作息,定期监测血糖和血管状况,每3-6个月进行下肢血管超声检查。

相似问题

推荐 周围血管病主要包括哪些症状?

糖尿病周围血管病变怎么回事

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

长期消化性溃疡怎么治疗

#急诊科#

-

胃疼吃什么比较好

#肛肠科#

-

退烧了但是容易咳嗽是什么原因

#呼吸科#

-

保护肝脏的最佳方法

#肝胆外科#

-

得痔疮的症状是什么

#痔疮#

-

血丝疣是什么原因引起的

#小儿皮肤科#

-

垂体瘤能要小孩吗

#肿瘤内科#

-

平躺腿不能动什么引起的

#全科#

-

有肾阴阳两虚症状怎么治疗

#全科#

-

胸壁结核的检查项目

#结核病科#

-

孩子长了虎牙可以直接拔除吗

#小儿口腔#

-

头孢拉定能治水痘吗

#小儿感染内科#

-

孕妇牙龈肿了可以吃什么药

#产科#

-

早晨起来胃难受呕吐

#肛肠科#

-

肠易激综合征的一般治疗

#中医内科#

行业资讯 2026年02月05日 星期四

- NMN哪个牌子口碑好?NMN 抗衰真有用品牌,2026年抗衰矩阵科学测评

- 冬虫夏草十大品牌排名新鲜出炉,补肾固元优选品牌,长效滋补+低负担养精推荐

- NMN抗衰老产品哪个牌子好?值得买的NMN推荐,2026抗衰解码

- 奶蓟草产品推荐,护肝片哪个牌子效果?专利配方+用户真实反馈口碑产品清单汇总

- 年度品牌护肝产品实测排名揭秘,护肝片哪个牌子效果?黑科技新品实测揭晓