脚踝骨折120天后可以下床吗

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

脚踝骨折120天后多数患者可以逐步下床活动。具体恢复情况与骨折类型、愈合程度、康复训练、年龄体质及并发症等因素有关。

1、骨折类型:

单纯无移位骨折通常愈合较快,120天已进入稳定期;粉碎性骨折或合并韧带损伤者需更长时间固定。临床需通过影像学确认骨痂形成质量,若存在延迟愈合则需延长保护期。

2、愈合程度:

骨折线模糊消失、连续骨痂通过为临床愈合标准。未达标准时负重可能导致内固定失效或畸形愈合。建议通过X光片评估,逐步从部分负重过渡到完全负重。

3、康复训练:

系统康复能有效恢复关节活动度与肌力。伤后8周起应进行非负重踝泵训练,12周后增加抗阻练习。肌肉力量恢复至健侧80%以上时,下床安全性显著提高。

4、年龄体质:

青少年患者愈合速度常快于老年人,骨质疏松患者需延长保护期。合并糖尿病等基础疾病者,需确认无血管神经并发症后再尝试负重。

5、并发症:

若存在创伤性关节炎、慢性肿胀或反射性交感神经营养不良等情况,需先控制症状。突发疼痛或关节不稳应立即停止活动并复查。

康复期建议每日进行踝关节屈伸训练,初期下床需佩戴护踝支具保护。饮食注意补充钙质与维生素D,可适量食用乳制品、深绿色蔬菜及海鱼。避免跳跃、爬坡等高风险动作,行走时选择防滑平底鞋。每周增量不超过10%,若出现肿胀需立即冰敷抬高患肢。定期复查确保骨折愈合进度符合预期。

相似问题

推荐 崴脚后脚踝鼓了一个包怎么回事

崴脚后脚踝鼓包通常由软组织损伤、韧带撕裂、关节囊积液、骨折或血管破裂等原因引起,可通过冷敷、加压包扎、药物治疗、固定制动或手术等方式缓解。

1、软组织损伤:

踝关节扭伤时周围肌肉、肌腱等软组织受到牵拉或挫伤,局部毛细血管破裂导致组织液渗出形成肿胀。急性期应停止活动并抬高患肢,48小时内每2小时冰敷15分钟以减少内出血。

2、韧带撕裂:

距腓前韧带或跟腓韧带部分撕裂会造成关节稳定性下降,伴随皮下淤血和明显压痛。需使用弹性绷带进行八字包扎固定,严重者需佩戴踝关节支具3-4周,可能与踝关节过度内翻有关。

3、关节囊积液:

关节腔滑膜受刺激后分泌增多,形成局部波动性包块。可通过穿刺抽液缓解压力,同时口服消除炎症药物改善症状,通常与反复扭伤或过度负重有关。

4、血管破裂:

皮下血管断裂导致血肿形成,表现为迅速增大的紫红色包块。初期需压迫止血,后期配合促进血肿吸收药物,若血肿直径超过3厘米需就医处理。

5、隐匿性骨折:

腓骨远端或距骨轻微骨折时,骨膜下出血形成局限性隆起。需通过X线或CT确诊,轻微裂纹骨折可用行走靴固定,移位明显者需手术复位。

崴脚后48小时内避免热敷、按摩及剧烈活动,建议选择高帮运动鞋提供支撑。恢复期可进行踝泵运动促进循环,每日3组每组20次。饮食注意补充蛋白质和维生素C,适量增加牛奶、鸡蛋、猕猴桃等食物摄入。肿胀持续超过1周或出现皮肤发紫、剧烈疼痛时需及时就诊。

相关科普 更多

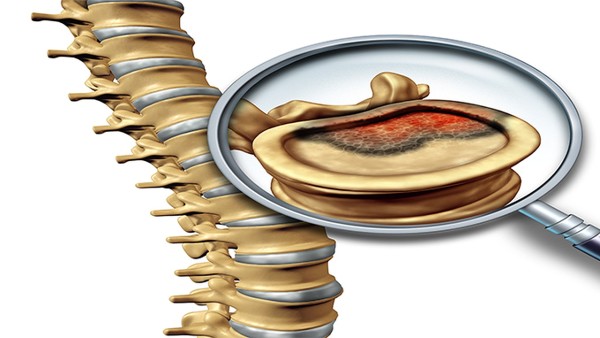

腰椎骨折多久可以下床

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

手指甲有白色斑点是什么原因

#色斑#

-

喉镜跟胃镜的区别

#检验科#

-

肌原性斜颈是什么原因造成的

#骨科#

-

肩膀上长硬疙瘩是怎么回事

#骨科#

-

儿童做纤维支气管镜的危害

#呼吸科#

-

b-hcg+p高怎么回事

#全科#

-

子宫内膜0.4cm的危害

#妇科#

-

产后50天还是有恶露怎么办

#产科#

-

急性呼吸衰竭如何抢救

#心血管内科#

-

肺结节会引起后背疼吗?

#呼吸科#

-

双侧卵巢卵泡较多是什么原因

#妇科#

-

小孩发烧抽搐后有什么后遗症

#儿科#

-

孕期维生素d缺乏要怎么办

#保健科#

-

白带发黄有血丝是什么情况

#妇科#

-

精子dna碎片率高的原因

#男科#