ST抬高与非ST心梗区别

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

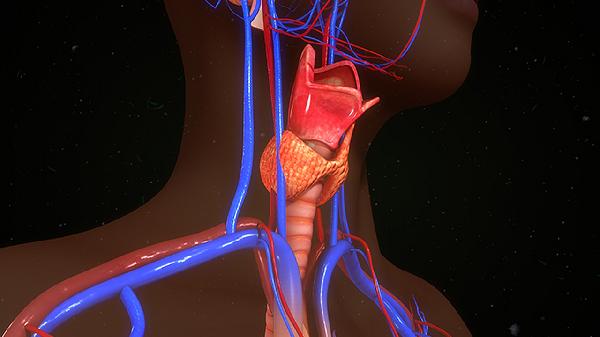

ST段抬高型心肌梗死与非ST段抬高型心肌梗死的主要区别在于心电图表现、病理机制及治疗策略。前者通常由冠状动脉完全闭塞引起,需紧急再灌注治疗;后者多因不稳定斑块破裂导致部分阻塞,以药物稳定斑块为主。

1、心电图差异:

ST段抬高型心肌梗死心电图表现为至少两个相邻导联ST段弓背向上抬高超过1毫米,可能伴随病理性Q波形成。非ST段抬高型心肌梗死则表现为ST段压低超过0.5毫米或T波倒置,无持续性ST段抬高。

2、血管病变特点:

ST段抬高型心肌梗死多由红色血栓完全阻塞冠状动脉所致,心肌细胞发生透壁性坏死。非ST段抬高型心肌梗死常为白色血栓部分阻塞血管,心肌损伤多为非透壁性,但可能合并微循环障碍。

3、治疗原则区别:

ST段抬高型心肌梗死需在12小时内行急诊经皮冠状动脉介入治疗或静脉溶栓,常用药物包括阿替普酶、尿激酶等。非ST段抬高型心肌梗死优先采用抗栓治疗,如替格瑞洛联合阿司匹林,高危患者择期行冠状动脉造影。

4、预后风险分层:

ST段抬高型心肌梗死早期死亡率较高,但及时再灌注可显著改善预后。非ST段抬高型心肌梗死易反复发作,GRACE评分用于评估其远期心血管事件风险,需强化二级预防。

5、生物标志物变化:

两种类型心肌梗死均可出现肌钙蛋白升高,但ST段抬高型上升幅度更大且达峰更快。非ST段抬高型可能表现为肌钙蛋白持续低水平升高,需动态监测以鉴别非冠状动脉原因导致的心肌损伤。

建议患者出现持续胸痛超过20分钟时立即就医,避免自行服用硝酸甘油延误治疗。确诊后需严格遵循低盐低脂饮食,逐步进行心脏康复训练,戒烟限酒并定期监测血压血糖。ST段抬高型心肌梗死患者术后应坚持双联抗血小板治疗至少12个月,非ST段抬高型患者需根据出血风险调整用药周期。两类患者均需每3个月复查心电图、心脏超声及血脂水平,警惕心力衰竭等并发症。

相似问题

推荐 脑部CT会查处腔梗吗

非ST段抬高型心梗治疗方案

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

中耳炎怕声音大吗

#中耳炎#

-

驼背直了能增高多少

#脊柱外科#

-

手长冻疮快速治疗方法

#普外科#

-

偏执精神分裂症能恢复多久?

#精神科#

-

右后脑像针扎一样阵疼怎么缓解

#神经内科#

-

头疼拍CT能查出原因吗

#全科#

-

腰间盘突出会导致失眠吗

#脊柱外科#

-

糖尿病焦虑抑郁如何治疗

#糖尿病#

-

糖类抗原724偏高,是怎么回事?

#全科#

-

小儿咽扁颗粒和小儿感冒颗粒能一起喝吗

#小儿感冒#

-

急性牙根尖周炎吃什么药

#口腔科#

-

剖腹产生的新生儿如何护理?

#剖腹产#

-

性早熟不能吃什么

#儿童保健科#

-

麦芽糊精糖尿病人能吃吗

#糖尿病#

-

小孩着凉后发烧了怎么办

#儿科#

行业资讯 2025年08月29日 星期五

- 医生坦言:最伤害膝盖的行为,不是爬山!而是频繁的去做这3件事

- 吃鹅蛋到底利大于弊?医生终于说清楚了,别再被误导了

- 飞利浦任命刘令女士为大中华区总裁

- 杭州广仁医院看hpv好不好

- AI筛选出最强衰老抑制物,麦克斯科学瑞维拓已布局