孩子突然发高烧是什么原因

|

1人回复

问题描述:

孩子突然发高烧是什么原因

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

孩子突然发高烧可能由病毒感染、细菌感染、疫苗接种反应、中暑或幼儿急疹等原因引起。

1、病毒感染:

呼吸道合胞病毒、流感病毒等是儿童高烧的常见病原体。这类感染通常伴随咳嗽、流涕等症状,体温可迅速升至39摄氏度以上。病毒感染具有自限性,需保持充足水分摄入,必要时在医生指导下使用退热药物。

2、细菌感染:

中耳炎、肺炎链球菌肺炎等细菌感染会导致持续性高热。这类感染可能出现局部红肿、脓性分泌物等特征,血常规检查可见白细胞升高。确诊后需遵医嘱使用抗生素治疗,同时配合物理降温措施。

3、疫苗接种反应:

接种百白破、麻腮风等疫苗后24-48小时内可能出现发热反应。这种发热通常不超过38.5摄氏度,持续时间短,可通过温水擦浴缓解。若体温持续超过48小时需排除其他感染因素。

4、中暑:

高温环境下长时间活动可能导致体温调节中枢异常,表现为突发高热伴皮肤干燥发烫。需立即移至阴凉处,用温水擦拭大动脉处,补充含电解质液体。严重者可能出现意识障碍,需紧急就医。

5、幼儿急疹:

人类疱疹病毒6型感染引起的幼儿急疹表现为持续3-5天高热,热退后出现玫瑰色皮疹。该病多发于6-18个月婴幼儿,发热期间需密切监测精神状态,皮疹出现后疾病即进入恢复期。

孩子发热期间应保持室内通风,穿着透气棉质衣物,每4小时监测体温变化。可准备西瓜、梨子等含水量高的水果补充体液,避免剧烈运动。体温超过38.5摄氏度或伴有精神萎靡、呕吐、抽搐等症状时需及时就医,3个月以下婴儿出现发热应立即就诊。退热后建议观察24小时再恢复集体生活,期间注意补充维生素C含量丰富的食物促进恢复。

相似问题

推荐 喂奶妈妈发高烧怎么办

喂奶妈妈发高烧可通过物理降温、调整哺乳方式、药物治疗、补充水分、及时就医等方式处理。高烧可能由乳腺炎、上呼吸道感染、尿路感染、流感、产后感染等原因引起。 1、物理降温 使用温水擦拭腋窝、...

小孩经常发高烧是什么原因

小孩经常发高烧可能与感染、免疫系统问题或环境因素有关,需结合具体症状和病史进行判断。高烧是身体对病原体的一种防御反应,常见原因包括病毒感染、细菌感染或其他炎症性疾病。如果孩子频繁高烧,建议及时就医,排除潜在的健康问题。小孩高烧的常见原因可分为几类。病毒感染是最常见的原因,例如流感、呼吸道合胞病毒感染或手足口病,这些疾病通常伴随咳嗽、流鼻涕或皮疹等症状。细菌感染如扁桃体炎、中耳炎或尿路感染也可能导致... ...

科普推荐 为你持续推送健康知识

烤瓷牙大概多少钱一颗

烤瓷牙一般需要1000-8000元一颗,具体费用与修复材料、牙体预备复杂度、地区经济水平等因素相关。烤瓷牙的费用差异主要体现在材料选择上。金属烤瓷冠价格通常在1000-3000元,采用镍铬合金或钴铬合金为基底,外层覆盖瓷层,适合后牙修复但可能存在牙龈染色风险。贵金属烤瓷冠价格约3000-5000元,使用金铂合金等生物相容性更好的材料,边缘密合度较高。全瓷冠价...

装一颗牙齿牙套多少钱

装一颗牙齿牙套一般需要2000-20000元,具体费用与牙套材质、修复方式、地区经济水平等因素有关。金属烤瓷牙套价格通常在2000-5000元,采用镍铬合金或钴铬合金为基底,外层覆盖瓷层,兼顾耐用性与美观性,适合后牙修复。全瓷牙套价格在3000-10000元,不含金属内冠,透光性更接近天然牙,适用于前牙美学修复,但强度略低于金属烤瓷。二氧化锆全瓷牙套价格较高...

长智齿一般疼几天

长智齿一般疼3-7天,具体时间与智齿生长方向、局部炎症程度等因素有关。智齿萌出时若位置正常且无阻生,疼痛通常持续3-5天。此时牙龈轻微肿胀,咀嚼时可能出现不适,可通过淡盐水漱口、避免硬物刺激缓解。部分人群伴随低热,体温多不超过38摄氏度。若智齿部分萌出形成盲袋,食物残渣滞留可能引发冠周炎,疼痛可能延长至5-7天,局部可见牙龈充血、脓性分泌物,需使用氯己定含漱...

无痛拔牙真的不痛吗

无痛拔牙在规范操作下通常不会产生明显疼痛感,但术后可能出现轻微不适。无痛拔牙主要通过局部麻醉技术实现,麻醉效果、个体差异及术后护理等因素会影响疼痛感受。拔牙前医生会注射局部麻醉药物如利多卡因注射液,可完全阻断手术区域的痛觉传导。麻醉起效后,患者仅能感受到器械压力而无锐痛,复杂拔牙可能配合笑气镇静或静脉麻醉进一步降低不适感。术中严格的无菌操作和轻柔的器械使用能...

智齿到底要不要拔

智齿是否需要拔除需根据具体情况判断。多数情况下智齿位置正常且无不适症状时无须拔除,若存在阻生、反复发炎、邻牙损害等情况则建议拔除。智齿是人类第三磨牙,通常在18-25岁萌出。当智齿完全萌出且与对颌牙形成正常咬合关系时,可发挥咀嚼功能。此时若无龋坏、牙周健康,日常通过正确刷牙和使用牙线清洁即可维持。但部分人群颌骨空间不足,导致智齿倾斜生长或仅部分萌出,形成阻生...

换一颗牙要多少钱

换一颗牙一般需要500-10000元,具体费用与修复方式、材料选择、牙齿位置等因素有关。活动义齿修复费用通常在500-3000元,采用树脂基托或金属支架设计,适用于单颗或多颗牙缺失,需每日摘戴清洁。固定义齿中的金属烤瓷冠价格在1000-4000元,内层为金属基底外层覆盖瓷层,兼具强度与美观性。全瓷冠修复需3000-6000元,采用二氧化锆或玻璃陶瓷材料,透光...

种牙大概多少钱一颗牙

种牙一般需要5000-20000元一颗,具体费用可能与种植体品牌、手术复杂程度、地区经济水平等因素有关。种植牙费用主要由三部分构成。种植体价格通常在3000-15000元,进口高端品牌如瑞士ITI或瑞典Nobel价格较高,国产种植体相对经济。基台费用约1000-3000元,用于连接种植体与牙冠。全瓷牙冠价格在2000-5000元,金属烤瓷冠可降低至1000-...

牙冠修复多少钱一颗

牙冠修复一般需要2000-8000元,具体费用与修复材料、牙齿位置、修复难度等因素有关。金属烤瓷冠价格通常在2000-4000元,采用金属基底与瓷层结合,兼顾强度与美观性,适用于后牙区修复。全瓷冠价格区间为4000-8000元,不含金属成分,透光性更接近天然牙,适合前牙美学修复。二氧化锆全瓷冠价格较高,在5000-8000元之间,具有优异生物相容性和抗折强度...

种植牙的年龄要求

种植牙一般没有严格的年龄上限要求,但需满足颌骨发育完全的条件,通常18岁以上人群可考虑。未成年人因骨骼未定型需谨慎评估,高龄患者需综合判断全身健康状况。种植牙的核心要求是患者颌骨具备足够的骨量和密度以支撑种植体。青少年时期颌骨仍处于发育阶段,过早植入可能导致种植体位置偏移或影响自然牙齿排列,因此临床建议等待骨骼成熟后再评估。对于成年人,年龄并非绝对禁忌,但需...

如何治疗牙龈萎缩

牙龈萎缩可通过口腔清洁护理、药物治疗、激光治疗、手术治疗等方式改善。牙龈萎缩可能与牙周炎、刷牙方式不当、牙齿排列不齐、遗传因素、内分泌失调等原因有关,通常表现为牙根暴露、牙齿敏感、牙龈出血等症状。1、口腔清洁护理坚持使用软毛牙刷和巴氏刷牙法,配合牙线清理牙缝,避免横向用力刷牙。选用含氟牙膏有助于增强牙釉质抗酸能力,饭后用温水或生理盐水漱口减少菌斑堆积。定期进...

冬天应该补钙还是补锌

冬季补钙或补锌需根据个体需求决定,缺钙人群应优先补钙,缺锌人群则需侧重补锌。钙和锌对维持骨骼健康、免疫功能等均有重要作用,主要有膳食补充、营养评估、症状辨别、吸收效率、联合补充等考量因素。一、补钙需求钙是骨骼和牙齿的主要成分,冬季日照减少可能影响维生素D合成,进而降低钙吸收效率。中老年人、孕妇及青少年等易缺钙人群,可通过牛奶、豆制品、芝麻等食物补充。长期缺钙...

18型人格是什么

18型人格是一种基于心理学理论的人格分类模型,将人的性格特征归纳为18种典型类型,主要用于帮助个体更好地理解自我行为模式及人际互动特点。1、理论背景18型人格模型融合了经典心理学派系的核心观点,包括精神分析学派的本能驱动理论、人本主义学派的自我实现倾向以及特质理论的行为稳定性研究。该分类体系通过两个维度交叉构建,分别为能量导向维度与信息处理维度,每个维度下细...

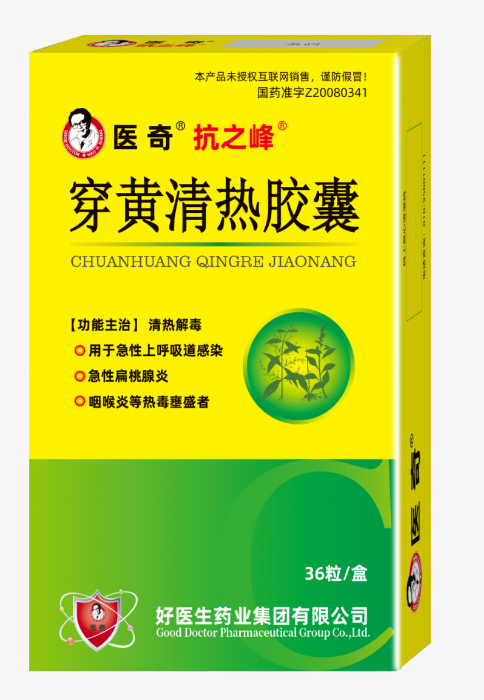

医奇抗之峰穿黄清热胶囊成暑期防病热门方案

随着夏季高温持续攀升,中暑、感冒、咽喉肿痛等季节性疾病进入高发期。据合肥急救中心数据显示,7月以来日均120派车量达551次,其中中暑相关呼救占比显著增长;淄博市医疗急救指挥中心统计显示,6月1日至7月9日中暑呼救量同比激增218%。在此背景下,四川好医生药业集团旗下明星产品——医奇抗之峰穿黄清热胶囊凭借其“抗病毒+免疫调节”双重机制,成为临床推荐的中西医结...

血小板计数正常值范围是多少

血小板计数的正常值范围一般为100-300×10⁹/L。实际数值可能受到检测方法、生理状态、药物影响、疾病因素及个体差异等因素影响。1、检测方法:不同医疗机构采用的血液分析仪型号和试剂存在差异,可能导致检测结果轻微波动。自动化仪器检测时,红细胞碎片或细胞凝集可能干扰计数准确性。部分实验室会采用手工计数法进行复核,但人为误差率相对较高。2、生理状态:女性月经期...

女人应当知道男人的几个敏感的地方

女人应当知道男人的几个敏感的地方1.私处男人在感情上的注意力或许会偶尔分散,但身体快感的中心是非常集中的。上半身用来思考与判断,下半身用来承受快感的触摸。不要以为只有女人才如水,男人在特定的时候也需要特殊的抚慰,千万不能把“他”等同于爱车的...

早晨减肥最有效运动是什么

早晨减肥最有效的运动主要有慢跑、跳绳、游泳、瑜伽和骑自行车。1、慢跑慢跑是早晨减肥的高效选择,能够快速提升心率并燃烧大量热量。晨跑时身体经过一夜的代谢消耗,糖原储备较低,更容易调动脂肪供能。建议选择空气清新的户外环境,以中等强度持续30分钟以上,注意跑前充分热身以避免运动损伤。慢跑对改善心肺功能和下肢线条有显著效果,适合大多数健康人群。2、跳绳跳绳作为高强度...

脐带掉落后有少量出血

脐带掉落后有少量出血通常是正常现象,可能与脐部血管未完全闭合或轻微摩擦有关。若出血量极少且无红肿渗液,一般无须特殊处理;若持续出血或伴随异常分泌物,需警惕感染风险。脐带脱落后的少量渗血多因残端血管未完全收缩所致,常见于新生儿脐部与尿布或衣物摩擦时。家长可用医用棉签蘸取少量生理盐水轻柔擦拭血迹,保持脐窝干燥清洁。日常护理中应避免使用酒精等刺激性消毒剂,选择透气...

鼻子的手术是怎么做的

鼻部手术通常根据具体需求选择不同术式,主要有鼻综合整形、鼻中隔矫正、鼻翼缩小、驼峰鼻矫正、假体隆鼻等。手术需在专业医生操作下进行,通过调整骨骼、软骨形态或植入材料改善鼻部外观或功能。1、鼻综合整形针对鼻梁低平、鼻头肥大等复合问题,采用开放式切口同步调整鼻背高度、鼻尖形态及鼻翼缘。术中可能结合自体肋软骨或假体植入,术后需固定塑形一周左右。该术式适合对鼻部整体形...

侧睡感觉头部一跳一跳的

侧睡时感觉头部一跳一跳的通常是血管搏动引起的正常现象,少数情况下可能与偏头痛、高血压等健康问题有关。这种感受多与头部血管受压或血液循环变化相关,一般无须过度担忧。侧睡时头部一侧接触枕头可能对颞浅动脉等血管造成轻微压迫,使血管搏动感变得明显。这种情况在枕头过高过硬、睡姿长时间不变时更容易出现。调整枕头高度、选择记忆棉等软质枕芯、定期翻身可缓解不适。血管搏动感在...

闭经中药调理 闭经中药调理处方

闭经可通过中药调理改善,常用方剂有温经汤、四物汤、逍遥散、归脾汤、桃红四物汤等。闭经多与气血不足、肝郁气滞、肾虚血瘀等因素有关,需根据证型辨证施治。1、温经汤温经汤出自金匮要略,主治冲任虚寒型闭经。方中吴茱萸温经散寒,当归养血调经,川芎活血通经,芍药缓急止痛,人参补气扶正。适用于月经后期量少色暗、小腹冷痛、畏寒肢冷者。现代研究表明该方可调节下丘脑-垂体-卵巢...

科室问题

一级

二级

二级

二级

二级

二级

二级

二级

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

左侧下腹部隐痛是怎么回事

#消化内科#

-

植物神经紊乱多久自愈

#神经内科#

-

肺部结节是怎么回事

#全科#

-

耳朵嗡嗡响耳鸣用什么药好

#耳鼻喉科#

-

虫草能治高血压吗

#高血压#

-

老年人消化道出血的常见原因是什么

#消化内科#

-

放射性龋齿怎么治疗才能好

#龋齿#

-

例假一个月不停是癌症吗

#癌症#

-

男人生殖器痒怎么回事

#男科#

-

多久算早泄 早泄的判断标准告诉你

#早泄#

-

糖尿病需要终身服药吗

#糖尿病#

-

小孩老是感冒发烧怎么办

#儿科#

-

病毒性脑炎并发症是什么 警惕病毒性脑炎的3大并发症

#小儿神经内科#

-

尿很黄是什么原因造成的

#泌尿外科#

-

月子里宝宝腹泻怎么办

#腹泻#