妇科支原体感染不治疗会自愈吗

|

1人回复

问题描述:

妇科支原体感染不治疗会自愈吗

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

妇科支原体感染不治疗通常难以自愈。支原体感染可能由性接触传播、免疫力下降、泌尿系统结构异常、合并其他病原体感染、长期使用抗生素等原因引起,需通过药物治疗、伴侣同治、增强免疫力、调整生活习惯、定期复查等方式干预。

1、性接触传播:

支原体主要通过性接触传播,未采取保护措施的性行为是主要感染途径。感染后可能出现尿道瘙痒、分泌物增多等症状。确诊后需使用阿奇霉素、多西环素、左氧氟沙星等药物规范治疗,性伴侣需同步检查治疗以避免反复感染。

2、免疫力下降:

熬夜、压力大或患有慢性疾病会导致免疫力降低,增加支原体定植风险。患者可能伴有反复尿路感染或盆腔不适。除药物治疗外,需保证充足睡眠、补充维生素C和蛋白质,必要时可接种流感疫苗预防继发感染。

3、泌尿系统结构异常:

存在尿道狭窄、膀胱输尿管反流等解剖异常时,支原体更易滞留繁殖。这类患者常出现排尿困难、下腹坠胀等症状。需在抗感染治疗同时处理原发结构问题,严重者可能需尿道扩张术等介入治疗。

4、合并其他病原体感染:

约30%患者合并衣原体或淋球菌感染,表现为分泌物异味、性交痛等。治疗需覆盖所有可疑病原体,如联合使用头孢曲松钠和甲硝唑。治疗期间应禁止性生活直至复查转阴。

5、长期使用抗生素:

滥用抗生素会破坏阴道菌群平衡,导致支原体耐药性增强。这类感染往往迁延不愈,需进行药敏试验选择敏感药物。治疗期间需停用非必要抗生素,配合益生菌恢复微生态。

妇科支原体感染患者日常需选择纯棉透气内裤并每日更换,避免盆浴和公共泳池。饮食上多摄入蔓越莓、酸奶等富含抗氧化物质的食物,减少辛辣刺激。适度进行瑜伽或快走等运动增强盆底肌力,但应避免骑行等压迫尿道的运动。治疗后3个月需复查核酸确认病原体清除,期间出现尿频尿急等症状应及时就诊。

相似问题

推荐 肋间神经痛会自愈吗

肋间神经痛可能自愈,具体取决于病因和病情严重程度。肋间神经痛通常由肌肉劳损、病毒感染、脊柱病变、创伤、肿瘤压迫等原因引起。 肋间神经痛的自愈概率与病因密切相关。肌肉劳损或轻微病毒感染引起...

科普推荐 为你持续推送健康知识

人格障碍的类型的范畴

人格障碍主要分为偏执型、分裂样、分裂型、反社会型、边缘型、表演型、自恋型、回避型、依赖型、强迫型等类型。人格障碍的范畴涉及认知、情感、人际关系及行为控制等多个方面的持久异常,通常始于青少年或成年早期,并长期稳定存在。1、偏执型人格障碍偏执型人格障碍表现为对他人普遍不信任和猜疑,常将他人动机解释为恶意。患者可能过度警惕,怀疑伴侣不忠或同事阴谋,即使缺乏证据。这...

孩子不会社交是自闭症吗

孩子不会社交不一定是自闭症,可能是性格内向、语言发育迟缓、社交恐惧症、注意力缺陷多动障碍或环境适应不良等原因引起的。自闭症的核心症状包括社交障碍、刻板行为和语言交流异常,需由专业医生综合评估诊断。1、性格内向部分孩子天生性格内向,表现为在陌生环境中沉默寡言,但能与熟悉的人正常互动。这类孩子通常没有语言发育问题,眼神接触和情感回应正常。家长可通过鼓励参与集体活...

肾衰竭是不是肾功能不全

肾衰竭属于肾功能不全的终末期阶段。肾功能不全分为急性肾功能损伤和慢性肾脏病,肾衰竭通常指慢性肾脏病5期或急性肾功能损伤的严重阶段。一、概念差异肾功能不全是描述肾脏滤过功能下降的广义术语,包含从轻度损伤到完全丧失功能的全部过程。根据肾小球滤过率可分为1-5期,其中1-4期属于肾功能不全代偿期或失代偿期,第5期即肾衰竭阶段。急性肾功能损伤则按血肌酐升高幅度和尿量...

喝什么茶可以改善口臭

喝绿茶、茉莉花茶、薄荷茶、金银花茶、桂花茶等可以改善口臭。口臭可能与口腔卫生不良、胃肠功能紊乱、龋齿、牙周炎、幽门螺杆菌感染等因素有关。1、绿茶绿茶含有茶多酚和儿茶素,具有抗菌消炎作用,能抑制口腔细菌繁殖,减少硫化物产生。适合因口腔细菌滋生导致的口臭,饮用时建议选择淡茶,避免浓茶刺激胃肠。2、茉莉花茶茉莉花茶芳香物质可中和口腔异味,其挥发油成分能促进唾液分泌...

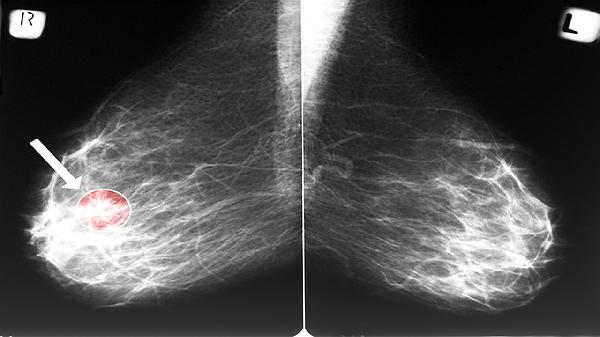

乳腺癌化疗后脸上的斑会好吗

乳腺癌化疗后脸上的斑多数会逐渐淡化或消退,具体恢复情况与个人体质和护理方式有关。化疗可能导致皮肤色素沉着,通常表现为黄褐斑或雀斑样改变,这种变化多为暂时性。化疗药物如环磷酰胺、多柔比星等可能干扰黑色素代谢,导致面部出现对称性色素斑。随着化疗结束和机体代谢功能恢复,表皮层沉积的黑色素会自然分解,色斑通常在3-12个月内减轻。部分患者配合使用维生素E乳膏、氨甲环...

一岁多宝宝发烧怎么办才能退烧

一岁多宝宝发烧可通过物理降温、补充水分、调整环境、使用退热贴、遵医嘱用药等方式退烧。发烧通常由病毒感染、细菌感染、疫苗接种反应、中暑、出牙等原因引起。1、物理降温用温水擦拭宝宝额头、颈部、腋窝等部位,水温控制在32-34摄氏度,避免使用酒精或冰水。擦拭时注意避开胸腹部,每次持续10分钟,间隔2小时重复进行。若宝宝出现寒战或皮肤发紫需立即停止。2、补充水分少量...

宝宝发烧37.6度要紧吗

宝宝发烧37.6度通常属于低热,一般不要紧。体温37.6度可能是环境因素、活动后体温升高或轻微感染引起,若宝宝精神状态良好且无其他异常表现,可先居家观察。环境温度过高、穿衣过多或剧烈哭闹后可能导致体温暂时性升高至37.6度,此时减少衣物、保持室内通风并让宝宝安静休息后,体温多可自行恢复正常。若为疫苗接种后的反应,通常48小时内会逐渐消退,期间注意补充水分即可...

安利肝脏排毒对人体有益吗

安利肝脏排毒产品对健康人群的肝脏并无额外益处,肝脏本身具有强大的自然排毒功能。肝脏排毒产品的效果缺乏充分科学依据,可能涉及代谢负担、成分安全性、个体差异、过度宣传、替代医疗风险等问题。健康肝脏通过酶系统分解毒素,经胆汁或尿液排出体外,这一过程无须外部干预。市售排毒产品常含草药或化学成分,可能增加肝脏代谢压力,甚至与药物产生相互作用。部分产品未经过严格临床试验...

多动症的七大表现

多动症主要表现为注意力缺陷、活动过度、冲动行为等核心症状,常见表现主要有注意力不集中、小动作频繁、情绪不稳定、学习困难、行为冲动、社交障碍、执行功能缺陷七种。1、注意力不集中患儿难以持续专注于任务或活动,容易因外界刺激分心。写作业时频繁走神,听讲时东张西望,常丢三落四忘记日常安排。这与大脑前额叶皮层功能发育迟缓有关,可通过行为训练改善专注力。2、小动作频繁表...

鸡蛋和鸡胸肉哪个更好消化吸收

鸡蛋和鸡胸肉在消化吸收方面各有优势,具体取决于个人胃肠功能与烹饪方式。鸡蛋的蛋白质结构更易分解,适合消化能力较弱人群;鸡胸肉需充分咀嚼和胃酸作用,但提供更持久的饱腹感。一、消化效率对比鸡蛋蛋白质以卵白蛋白为主,其氨基酸组成接近人体需求,在胃内形成较松软的凝块,蛋白酶分解速度较快。水煮蛋或蒸蛋的消化率可达90%以上,尤其适合术后恢复期或胃肠炎患者。鸡胸肉肌纤维...

不想去学校怎么跟家长说

孩子不想去学校时,建议家长通过坦诚沟通了解具体原因,避免直接批评或强制要求。常见原因包括学业压力、社交困扰、情绪问题、身体不适、环境适应困难等。家长需耐心倾听并给予情感支持,必要时寻求学校或专业帮助。1、学业压力课业负担过重或成绩不理想可能让孩子产生逃避心理。家长可观察孩子作业完成情况,与老师沟通学习进度,帮助制定合理学习计划。避免将孩子与他人比较,强调进步...

单核细胞能转化为巨噬细胞吗

单核细胞可以转化为巨噬细胞。这一过程是免疫系统的重要功能,主要通过单核细胞迁移至组织后分化完成,影响因素包括局部微环境、细胞因子信号、病原体刺激、组织损伤修复需求以及炎症反应程度。1、分化机制:单核细胞进入血液后存活1-3天,在趋化因子引导下穿过血管壁进入组织,在巨噬细胞集落刺激因子等信号作用下分化为巨噬细胞。这种转化涉及细胞形态改变、溶酶体增多和吞噬功能增...

食盐能消毒杀菌吗

食盐不能直接消毒杀菌,但高浓度盐水可抑制部分细菌生长。食盐的主要成分是氯化钠,其抑菌作用主要通过渗透压改变实现,无法替代专业消毒剂。日常使用的食盐溶液浓度通常低于20%,这种浓度下无法有效杀灭多数致病微生物。高浓度盐水通过渗透作用可使细菌脱水,抑制其繁殖,但对病毒、真菌孢子等效果有限。实验室中饱和盐水常用于保存标本,正是利用其高渗透压延缓腐败,但这一过程需要...

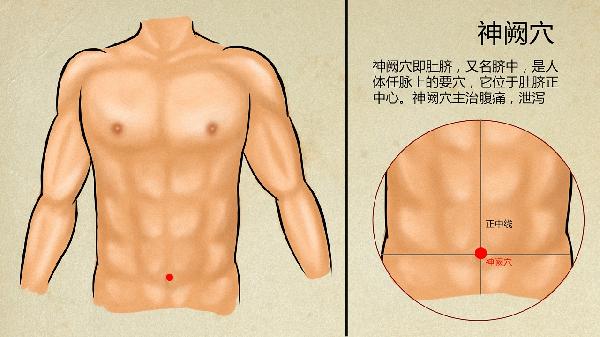

中医针灸疗法在疼痛管理中的应用有哪些

中医针灸疗法在疼痛管理中可通过刺激穴位调节气血、缓解炎症反应、改善局部循环、抑制痛觉传导、调节神经内分泌等多种机制发挥作用。主要有缓解肌肉骨骼疼痛、改善神经性疼痛、减轻术后疼痛、控制慢性头痛、辅助癌痛管理等应用方向。一、缓解肌肉骨骼疼痛针灸对肩周炎、腰肌劳损等软组织损伤性疼痛效果显著。通过刺激阿是穴及局部穴位,能松弛痉挛肌肉,促进乳酸代谢。临床常配合电针增强...

怀孕多久不能弯腰下蹲

怀孕期间一般不建议长时间弯腰下蹲,孕晚期尤其需要避免。弯腰下蹲可能增加腹部压力,影响胎儿发育或诱发宫缩,具体限制时间因人而异,与孕妇体质、胎儿状况及孕期阶段有关。怀孕早期胎儿尚未完全着床,子宫位置较低,短暂弯腰下蹲通常不会造成直接影响,但需注意动作缓慢以防眩晕。随着孕周增加,子宫逐渐增大压迫腰椎和盆腔血管,弯腰可能加重腰背酸痛,下蹲姿势会挤压腹部空间。孕20...

减脂期间一日三餐吃什么比较好

减脂期间一日三餐建议选择高蛋白、高膳食纤维、低升糖指数的食物,主要有鸡胸肉、西蓝花、燕麦、鸡蛋、糙米等。合理搭配这些食物有助于控制热量摄入,同时保证营养均衡。1、鸡胸肉鸡胸肉是优质蛋白的重要来源,脂肪含量低且饱腹感强。每100克鸡胸肉约含20克蛋白质,适合作为午餐或晚餐的主菜。烹饪时建议水煮或烤制,避免油炸以控制额外热量摄入。搭配蔬菜食用可增加膳食纤维摄入量...

白色皮鞋怎么保养 白皮鞋如何去污渍

白色皮鞋的保养关键在于日常清洁和污渍及时处理,避免氧化发黄。主要方法有使用专用清洁剂、牙膏去污、白醋护理、小苏打糊吸附以及防水喷雾防护。1、专用清洁剂选择中性皮革清洁剂,用软毛刷蘸取少量清洁剂轻柔打圈擦拭鞋面,重点处理污渍部位。清洁后立即用微湿棉布擦净残留泡沫,避免清洁剂渗入皮质导致变色。顽固污渍可重复操作,但需控制清洁频率以防损伤皮面保护层。2、牙膏去污纯...

经常笑是不是一种病呀

经常笑通常不是一种病,而是健康情绪的自然表达。但若出现无法自控的频繁发笑或伴随异常行为,可能与神经系统疾病、精神障碍等因素有关。笑是人类情绪表达的重要组成部分,适度的笑有助于缓解压力、增强免疫力、促进社交互动。多数情况下,爱笑的人往往具有更积极的心态和更强的情绪调节能力。心理学研究表明,笑能刺激内啡肽分泌,帮助减轻疼痛感,同时改善心血管功能。日常生活中的幽默...

单核细胞计数偏高是什么原因

单核细胞计数偏高可能由病毒感染、细菌感染、自身免疫性疾病、血液系统疾病、药物反应等原因引起。1、病毒感染:EB病毒、巨细胞病毒等感染可刺激单核细胞增殖。这类感染常伴随发热、咽痛、淋巴结肿大等症状,血液检查可见单核细胞比例升高至10%-20%。病毒感染具有自限性,通常2-3周后可自行恢复,必要时可进行抗病毒治疗。2、细菌感染:结核杆菌、布鲁氏菌等胞内寄生菌感染...

菠萝皮煮水可以清洁什么

菠萝皮煮水可以用于清洁厨房油污、去除水垢、清洁不锈钢器具、去除异味以及作为天然清洁剂使用。菠萝皮中含有菠萝蛋白酶和有机酸,具有一定的去污和除垢效果。菠萝皮煮水后产生的液体含有天然酸性成分,能够分解油脂和蛋白质类污渍。将煮好的菠萝皮水喷洒在灶台、抽油烟机等油污较重的地方,静置一段时间后擦拭,能有效去除顽固油渍。对于水壶、水龙头等容易积累水垢的器具,用菠萝皮水浸...

科室问题

一级

二级

二级

二级

二级

二级

二级

二级

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

腺肌症痛经怎么缓解

#痛经#

-

打了疫苗腋窝淋巴结肿是怎么回事

#内分泌科#

-

腹外疝术后复发几率

#肛肠科#

-

子宫肌瘤手术要不要住院

#子宫肌瘤#

-

为什么避孕久了难怀孕

#产前诊断科#

-

左炔诺孕酮片影响月经吗

#妇科#

-

高血压可以含西洋参吗

#高血压#

-

喝中药可以吃雪糕吗

#中医科#

-

宫腔息肉自己会脱落吗

#全科#

-

手足口可以用艾叶洗澡吗

#手足口病#

-

男人屁多不臭但很响是怎么回事

#全科#

-

宝宝后脑勺骨头凸起

#儿科#

-

不孕不育要做哪些检查呢多少钱

#检验科#

-

怀孕膝盖痛怎么回事

#产前诊断科#

-

肺结节变大是癌症吗

#癌症#