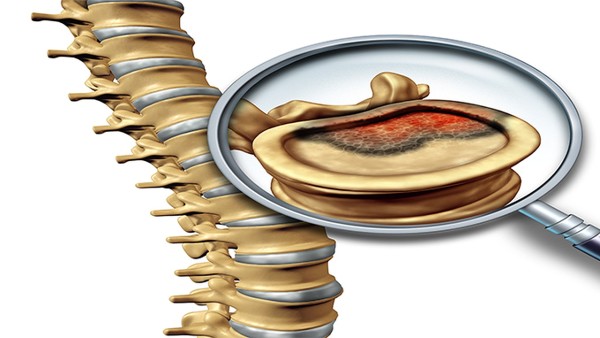

腰椎压缩性骨折椎体成形术后的注意事项

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

腰椎压缩性骨折椎体成形术后需注意体位管理、疼痛监测、活动限制、并发症观察及康复训练。术后恢复效果与日常护理密切相关,需严格遵循医嘱。

1、体位管理:

术后24小时内需保持仰卧位,避免腰部受力。翻身时应采用轴线翻身法,由护理人员协助完成。卧床期间可在腰背部垫软枕维持生理曲度,但禁止使用过高枕头。术后48小时可逐步调整为半卧位,需在医生指导下进行体位调整。

2、疼痛监测:

术后可能出现轻度胀痛,属于骨水泥聚合反应。需记录疼痛程度、部位及持续时间,若出现剧烈疼痛或下肢放射痛需立即报告。医生可能开具非甾体抗炎药缓解症状,禁止自行调整用药方案。夜间疼痛加重时可通过调整卧位缓解。

3、活动限制:

术后1周内禁止弯腰、扭腰及提重物,下床活动需佩戴腰围支具。2周内避免久坐超过30分钟,坐立时需保持腰部挺直。6周内禁止剧烈运动,包括跑步、跳跃等冲击性动作。具体活动进度需结合复查影像结果调整。

4、并发症观察:

密切观察下肢感觉运动功能,出现麻木、无力需警惕神经压迫。注意切口有无渗液、红肿等感染征象。监测体温变化,低热持续超过3天应排查感染。罕见情况下可能出现骨水泥渗漏导致肺栓塞,表现为突发呼吸困难。

5、康复训练:

术后3天可开始踝泵运动预防血栓,1周后逐步增加直腿抬高训练。2周后在康复师指导下进行腰背肌等长收缩,4周后加入桥式运动。所有训练需遵循无痛原则,单次训练时间不超过15分钟。骨质疏松患者需同步进行抗骨质疏松治疗。

术后饮食应保证每日1500毫克钙质摄入,优先选择乳制品、深绿色蔬菜及豆制品,配合维生素D补充促进骨愈合。建议分次少量饮水预防便秘,每日进行15分钟床边踏步改善循环。睡眠时选择硬度适中的床垫,侧卧时双腿间夹枕保持脊柱中立位。定期复查骨密度,根据医嘱调整抗骨质疏松药物。康复期间避免吸烟饮酒,注意保持适宜体重减轻腰椎负荷。

相似问题

推荐 胸椎12压缩性骨折的后遗症有哪些

相关科普 更多

腰椎第一椎体压缩性骨折严重吗

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

妊娠期高血压疾病是什么原因引起的

#高血压#

-

颈型颈椎病的危害有哪些

#脊柱外科#

-

流感怎么预防治疗

#流感#

-

短膜壳绦虫病有什么发病机制?

#肛肠科#

-

24周双顶径55mm正常吗

#全科#

-

脚痛风如何止痛

#痛风#

-

司机吃什么可以防疲劳?

#中医内科#

-

什么是肝动脉瘤

#肿瘤内科#

-

吃坚果可以防止便秘吗?

#便秘#

-

肺结核为什么叫肺痨

#传染科#

-

感染了虫痒治疗方法是什么呢?

#传染科#

-

窦性心律不齐运动后会猝死吗

#心血管内科#

-

甲状腺结节手术后声音会嘶哑吗

#内分泌科#

-

吃柚子对身体具有什么功效呢?

#保健科#

-

红薯可以增强皮肤抵抗力吗?

#皮肤科#

行业资讯 2025年11月17日 星期一

- 硬度困扰何解?2025十大男性保健品横评,从此紧急时刻不掉链

- 如何赢回夜间从容?2025十大男性保健品深剖,焕发根源内在活力

- 男性如何全面守护机能?2025全球男性功能硬核修复产品实测榜发布,开启自信新生

- 拒绝无效投入!2025男性保健品十强出炉,护肾强体双见效

- 告别疲惫低谷!2025十大男性保健品优选清单,成就巅峰表现