人为什么无缘无故会得抑郁症

1人回复

问题描述:

人为什么无缘无故会得抑郁症

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

抑郁症可能由遗传因素、神经递质失衡、心理社会压力、慢性疾病、人格特质等原因引起。抑郁症的发生往往是多因素共同作用的结果,并非完全无缘无故。

1、遗传因素:

抑郁症具有家族聚集性,直系亲属患病风险较常人高2-3倍。特定基因如5-HTTLPR多态性与抑郁易感性相关,但遗传并非决定性因素,需与环境因素相互作用才会发病。

2、神经递质失衡:

大脑中5-羟色胺、去甲肾上腺素、多巴胺等神经递质水平异常是抑郁症的重要生物学基础。这种失衡可能由长期压力、睡眠紊乱等因素诱发,导致情绪调节功能失调。

3、心理社会压力:

重大生活事件如丧亲、失业、婚姻破裂等急性应激,或长期存在的职场压力、经济困难等慢性压力,都可能成为抑郁诱因。个体对压力的认知和应对方式差异会影响发病风险。

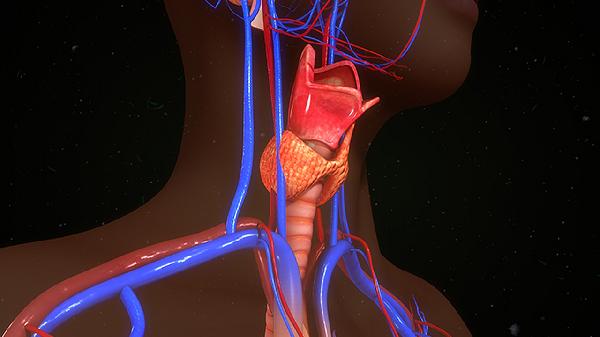

4、慢性疾病:

甲状腺功能减退、糖尿病、心血管疾病等慢性病常伴发抑郁症状。疾病带来的身体不适、生活限制以及对预后的担忧,都可能诱发或加重抑郁情绪。

5、人格特质:

具有神经质倾向、完美主义或过度自我批评等人格特质的个体更易抑郁。这类特质会影响个体对负面事件的解读和应对方式,形成持续的心理压力。

抑郁症患者日常需保持规律作息,保证充足睡眠,每天进行30分钟有氧运动如快走、游泳等。饮食上增加富含ω-3脂肪酸的深海鱼、坚果,补充B族维生素和维生素D。建立稳定的社交支持系统,学习正念冥想等情绪调节技巧。避免酒精和咖啡因摄入,定期复诊评估病情变化。早期识别抑郁征兆并及时寻求专业帮助至关重要,心理治疗与药物治疗相结合可获得较好效果。

相似问题

推荐 男人为什么会不孕不育

男性不孕不育可能与遗传因素、生殖系统感染、精索静脉曲张等因素有关。 遗传因素如克氏综合征可能导致睾丸发育异常,影响精子生成。生殖系统感染如附睾炎、前列腺炎可破坏精子生存环境,表现为精液量...

相关科普 更多

科普推荐 为你持续推送健康知识

做隆鼻手术有什么风险吗

隆鼻手术可能存在感染、假体移位、外形不满意、神经损伤、瘢痕增生等风险。隆鼻手术属于整形外科手术,需由专业医生操作,术前需充分评估身体状况。感染是隆鼻手术较常见的并发症,多因术中消毒不严格或术后护理不当导致。轻度感染表现为局部红肿热痛,严重时可引发全身症状。假体移位多见于硅胶假体隆鼻,可能因术中固定不牢或外力撞击造成,需二次手术调整。外形不满意包括鼻梁过高、鼻...

宝宝各方面正常就是不长体重

宝宝各方面正常但体重增长缓慢可能与喂养方式、吸收功能、代谢水平等因素有关,需结合具体原因调整护理措施。1、喂养不足母乳或配方奶摄入量不足是常见原因。家长需观察宝宝每次哺乳时间是否达到15-20分钟,每日哺乳次数是否少于8次。配方奶喂养需按体重计算每日总奶量,每公斤体重需100-120毫升。可记录24小时喂养日志,必要时咨询儿科医生评估营养需求。若存在舌系带过...

打完麻疹疫苗几天发烧怎么回事,怎么办

打完麻疹疫苗后1-3天可能出现低热,通常由疫苗激活免疫反应引起,可通过物理降温、补充水分、观察护理等方式缓解。若发热超过38.5摄氏度或持续3天以上,需警惕继发感染等异常反应。1、免疫反应麻疹疫苗为减毒活疫苗,接种后模拟自然感染过程刺激免疫系统产生抗体。部分人群可能出现一过性低热,体温多波动在37.3-38摄氏度之间,常伴有轻微乏力或食欲减退。此时无须特殊处...

低血压怎么引起的

低血压可能由遗传因素、体位改变、药物影响、脱水、心脏疾病等原因引起,可通过调整生活方式、补充水分、药物治疗等方式改善。建议及时就医,明确病因后遵医嘱干预。1、遗传因素部分人群因家族遗传倾向导致血压调节功能较弱,表现为持续性血压偏低。这类生理性低血压通常无伴随症状,无须特殊治疗,日常可通过规律作息、避免久站、适当增加盐分摄入维持血压稳定。若出现头晕乏力等症状,...

手背肌腱断裂术后60天还肿胀

手背肌腱断裂术后60天仍肿胀可能与局部血液循环未完全恢复、术后瘢痕增生或康复训练不当有关。建议复查评估是否存在感染、粘连或康复方案调整需求。肌腱断裂修复术后肿胀持续时间存在个体差异,多数患者在术后4-6周肿胀逐渐消退。术后60天持续肿胀常见于康复期活动量控制不佳,过早进行抓握等抗阻力训练可能导致肌腱滑动受阻,引发局部炎性反应。日常可观察肿胀是否伴随皮温升高、...

脑血管畸形介入术后应该有哪些注意事项

脑血管畸形介入术后需注意观察症状变化、规范用药、定期复查、调整生活方式及预防并发症。介入治疗通过栓塞或封堵异常血管改善病情,但术后管理对康复至关重要。术后24-48小时内需密切监测意识状态、肢体活动及语言功能。头痛加重或新发呕吐可能提示出血,应立即就医。穿刺部位需保持干燥清洁,观察有无渗血或血肿。术后1周内避免剧烈活动,防止导管穿刺处血管损伤。介入材料可能引...

做痔疮手术需要做什么检查

痔疮手术前通常需要完成血常规、凝血功能、心电图、肛门指检和肛门镜检查等检查。痔疮手术前检查有助于评估手术耐受性及明确痔疮类型和严重程度,为手术方案制定提供依据。血常规检查能够反映是否存在感染或贫血等情况,白细胞计数异常可能提示体内存在炎症反应,血红蛋白水平下降可能与长期便血导致的贫血有关。凝血功能检查可评估患者的止血能力,凝血酶原时间延长或血小板减少可能增加...

大腿内侧抽筋怎么缓解

大腿内侧抽筋可通过拉伸放松、热敷按摩、补充电解质、调整姿势、药物治疗等方式缓解。大腿内侧抽筋可能与肌肉疲劳、电解质紊乱、神经压迫、血液循环不良、肌肉拉伤等因素有关。1、拉伸放松立即停止活动并缓慢拉伸抽筋部位。坐姿将脚底相对贴合,双手握住脚掌轻轻下压膝盖,保持15-30秒。重复进行可帮助内收肌群放松。日常可练习瑜伽蛙式或蝴蝶式增强肌肉柔韧性。2、热敷按摩用40...

发完烧可以吃桃子吗

发完烧一般是可以吃桃子的,有助于补充水分和维生素。桃子富含维生素C和膳食纤维,能够帮助恢复体力,但需注意适量食用。发烧后身体处于恢复期,消化功能可能较弱,桃子质地柔软且水分充足,适合作为病后补充营养的水果选择。其含有的天然糖分可快速提供能量,维生素C有助于增强免疫力,膳食纤维能促进胃肠蠕动。对于胃肠功能正常的人群,食用去皮桃子可减少对消化道的刺激,建议每日食...

软骨瘤的治疗费用是多少

软骨瘤的治疗费用一般需要5000-30000元,具体费用可能与肿瘤大小、位置、手术方式、术后康复需求以及地区经济水平等因素有关。软骨瘤的治疗费用主要由手术费用、麻醉费用、住院费用和检查费用构成。肿瘤较小且位于四肢等非关键部位时,采用刮除术或切除术的费用通常在5000-15000元。若肿瘤较大或位于脊柱、骨盆等复杂部位,需进行广泛切除或重建手术,费用可能达到1...

淋巴细胞绝对值偏高说明什么

淋巴细胞绝对值偏高可能提示病毒感染、细菌感染恢复期或某些血液系统疾病。淋巴细胞是免疫系统的重要组成部分,其数值异常升高通常与感染、炎症或免疫反应有关,但也可能由淋巴增殖性疾病引起。病毒感染是淋巴细胞绝对值偏高的常见原因,例如流感病毒、EB病毒、巨细胞病毒等感染时,机体免疫系统激活会导致淋巴细胞增多。这类情况通常伴随发热、咽痛、乏力等症状,血液检查还可能显示中...

女性美容祛斑的四个小秘方

导读:祛斑,如何祛斑呢?美容祛斑的方法有哪些呢?下面就来了解一下美容祛斑的四个小秘方。美容达人推荐4个祛斑小偏方牛奶核桃糊需要材料:琥珀核桃仁300g,豆浆200g,牛奶200g,黑芝麻200g制作方法:首先核桃仁,黑芝麻倒入搅拌机搅碎备用;再将牛奶豆浆慢慢倒入搅拌机,边倒边磨;最后已浓稠核桃糊倒进锅里煮沸,加白糖既成,直接饮用即可。此祛斑法坚持使用能让肌肤...

同居越久会越不愿结婚 同居太久了不好

同居时间过长确实可能降低结婚意愿,但具体影响因人而异。长期同居可能因习惯性依赖、经济捆绑或矛盾积累削弱婚姻冲动,也可能因深度磨合促进关系稳定。同居关系中,随着时间推移,双方容易陷入舒适区惯性。日常生活的高度融合可能淡化仪式感需求,共同账户、合购房车等经济关联会削弱法律捆绑的紧迫性。未解决的琐碎矛盾长期堆积可能转化为对婚姻的畏惧,尤其当一方将同居视为试婚而另一...

吃瓜子饼干会长胖吗还是减肥

适量吃瓜子饼干一般不会直接导致长胖,但过量食用可能增加体重。瓜子饼干的热量密度较高,减肥期间需控制摄入量。瓜子饼干主要由面粉、糖分和油脂制成,单位热量相对较高。一小包瓜子饼干的热量可能超过200千卡,接近一碗米饭的热量。若日常饮食中频繁将其作为零食,容易造成热量盈余。瓜子饼干中的精制碳水化合物消化吸收快,可能引起血糖波动,增加脂肪堆积概率。建议选择无糖或低糖...

孩子接受能力差是天生的吗

孩子接受能力差不一定是天生的,可能与后天环境、教育方式、心理因素、生理发育、疾病影响等多种原因有关。接受能力差异既受遗传因素制约,也与家庭教养、学校干预、社会刺激、个体健康状况等密切相关。1、遗传因素部分孩子因遗传基因影响,大脑神经发育速度较慢,表现为信息处理能力较弱。这类情况通常伴随语言发育迟缓、动作协调性差等特征,但通过早期干预训练可显著改善。家长需注意...

心脏病常用中成药有哪些药名 心脏病首选中成药

心脏病常用中成药主要有速效救心丸、复方丹参滴丸、麝香保心丸、通心络胶囊、稳心颗粒等。这些药物在改善心肌缺血、缓解心绞痛、调节心律等方面具有不同功效,需在医生辨证指导下使用。一、速效救心丸速效救心丸由川芎、冰片等组成,具有行气活血、祛瘀止痛的功效,适用于气滞血瘀型冠心病心绞痛。该药能扩张冠状动脉,改善心肌供血,缓解胸闷胸痛症状。舌下含服起效较快,但不宜长期连续...

棒球服起球严重可以退吗 棒球服起泡怎么办

棒球服起球严重通常可以退换,具体需根据购买渠道的退换政策决定。棒球服起泡可通过轻柔洗涤、避免高温熨烫、使用去球器等方式改善。起球可能与面料摩擦、洗涤方式不当、材质特性等因素有关。棒球服起球多因面料表面纤维断裂导致,聚酯纤维等合成材质更容易出现这种情况。日常穿着时翻面洗涤能减少摩擦,选择中性洗涤剂可降低损伤。机洗时装入洗衣袋能避免与其他衣物缠绕,自然晾干比烘干...

第一次做妇科检查注意什么

第一次做妇科检查需要注意避开月经期、提前清洁会阴、穿着宽松衣物、放松心情、如实告知医生病史等事项。妇科检查是女性健康管理的重要环节,有助于早期发现和预防疾病。1、避开月经期妇科检查通常需要避开月经期,最好选择月经结束后的3-7天进行检查。月经期间宫颈口处于开放状态,检查可能增加感染风险,同时经血可能影响检查结果的准确性。若因特殊情况需在经期检查,应提前告知医...

香菇晒干的方法窍门

香菇晒干的方法主要有自然晾晒法、烤箱烘干法、食品烘干机法、日晒与风干结合法、盐渍脱水法。1、自然晾晒法选择天气晴朗且通风良好的环境,将新鲜香菇均匀铺在竹筛或透气网架上,菌盖朝下放置避免积水。晒制过程中需定时翻动香菇,确保各部位均匀脱水。夏季阳光充足时通常需要2至3天完成干燥,干燥标准为菌盖脆硬、无软心。注意避免雨天或潮湿环境操作,防止霉变。2、烤箱烘干法将洗...

打败拖延症手机壁纸

使用特定主题的手机壁纸可以作为辅助手段帮助缓解拖延症,但无法从根本上解决问题。拖延症的改善需要结合时间管理、认知行为调整和环境优化等综合干预措施。拖延症的本质是自我调节功能失调,手机壁纸的视觉提示作用可能通过以下机制产生短期效果:壁纸上的时间规划或激励性文字能增强目标意识,减少任务启动的抗拒感;高对比度的色彩设计可能刺激前额叶皮层活跃度,短暂提升执行功能。部...

科室问题

一级

二级

二级

二级

二级

二级

二级

二级

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

钼靶4c是癌症吗

#癌症#

-

皮肤过敏要多吃多少可以抵抗过敏?

#皮肤科#

-

结膜炎为什么会变双眼皮

#眼科#

-

经常半夜手发麻怎么回事

#全科#

-

痔疮手术后多久可以洗澡

#痔疮#

-

体癣擦完药后很痒是怎么回事

#皮肤科#

-

牙周病中度需要治疗吗

#口腔科#

-

特发性震颤能治愈吗?

#神经内科#

-

小孩包皮手术多少钱

#男科#

-

粪便有血什么情况

#全科#

-

长期神经衰弱会怎样

#神经衰弱#

-

小孩发烧嘴巴有红色血点怎么办

#儿科#

-

幼儿反复发烧不能超过几天

#儿科#

-

女性脚酸味是不是脚气

#皮肤科#

-

小孩子白细胞高怎么回事?

#血液科#

行业资讯 2025年08月29日 星期五

- 医生坦言:最伤害膝盖的行为,不是爬山!而是频繁的去做这3件事

- 吃鹅蛋到底利大于弊?医生终于说清楚了,别再被误导了

- 飞利浦任命刘令女士为大中华区总裁

- 杭州广仁医院看hpv好不好

- AI筛选出最强衰老抑制物,麦克斯科学瑞维拓已布局