为什么吃药也会导致脑出血呢?

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

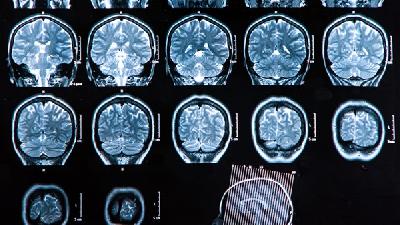

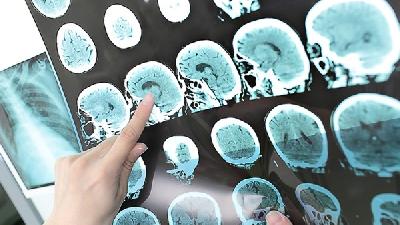

吃药导致脑出血可能与抗凝药物使用不当、高血压控制不佳、药物相互作用、血管炎性反应、肿瘤化疗药物副作用等因素有关。脑出血通常表现为突发头痛、呕吐、意识障碍等症状,需立即就医。

1、抗凝药物使用不当华法林钠片、利伐沙班片等抗凝药物过量使用可能抑制凝血功能,导致自发性脑出血。这类药物常用于房颤或深静脉血栓患者,但国际标准化比值超过治疗范围时会显著增加出血风险。患者可能出现牙龈出血、皮下瘀斑等先兆症状,需定期监测凝血功能并严格遵医嘱调整剂量。

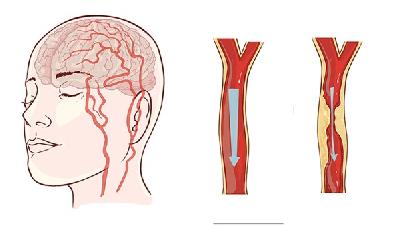

2、高血压控制不佳硝苯地平控释片、缬沙坦胶囊等降压药未规律服用时,血压剧烈波动可诱发血管破裂。长期未控制的高血压会使脑动脉壁发生玻璃样变性,当收缩压超过180mmHg时易引发基底节区出血。此类患者常伴有头晕、视物模糊等高血压危象表现,需保持血压监测和用药依从性。

3、药物相互作用阿司匹林肠溶片与布洛芬缓释胶囊联用可能协同抑制血小板功能,增加脑微血管渗血概率。非甾体抗炎药通过竞争性抑制环氧酶-1,会增强抗血小板药物的出血效应。用药期间出现嗜睡、言语含糊等神经症状时,应考虑药物相互作用可能。

4、血管炎性反应别嘌醇片、丙硫氧嘧啶片等药物可能诱发药物性血管炎,导致血管壁坏死性改变。这种超敏反应多发生在用药后2-8周,表现为颞动脉炎样症状伴脑内多发出血灶。确诊需结合药物使用史和血管造影检查,及时停用可疑药物是关键。

5、肿瘤化疗药物副作用贝伐珠单抗注射液等抗血管生成靶向药可能破坏血脑屏障完整性,引发瘤周出血。化疗期间血小板计数低于50×10⁹/L时,联合使用糖皮质激素会进一步增加出血风险。患者突发剧烈头痛伴神经功能缺损时,需紧急进行头颅CT检查。

预防药物相关脑出血需严格遵循医嘱用药,避免自行调整剂量或联合用药。服用抗凝药物者应定期监测凝血指标,高血压患者需每日测量血压并记录。出现持续头痛、肢体无力等预警症状时立即就医,必要时进行头颅影像学检查。日常注意补充维生素K丰富食物如菠菜、西兰花,但需与华法林服用时间间隔4小时以上。保持规律作息和情绪稳定,控制每日钠盐不超过5克,有助于维持脑血管稳定性。

相似问题

推荐 脑外伤和脑出血一样吗

相关科普 更多

吃药会导致转氨酶高吗

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

在孕期咳嗽吃什么食疗

#呼吸科#

-

下肢出现了腿水肿治疗方法有哪些

#消化内科#

-

头晕肚子不舒服想吐怎么办

#神经内科#

-

微创包皮手术后注意事项

#男科#

-

月经不调是怎么回事

#月经不调#

-

小腿外侧疼痛什么引起的

#神经内科#

-

胃火旺的症状出现了要如何解决

#中医内科#

-

什么是阴茎冠状沟有一圈小颗粒

#男科#

-

前列腺强回声斑是什么原因

#前列腺#

-

细菌性肺炎和气短怎么办好

#呼吸科#

-

肾炎会不会造成hiv窗口期延长

#肾炎#

-

糖尿病综合症吃什么好

#糖尿病#

-

最近几天总是外阴瘙痒用哪些药最好

#妇科#

-

阴道前壁膨出的治疗方法

#妇科#

-

我是白色阴毛而且外阴痒怎么治疗

#妇科#

行业资讯 2025年12月12日 星期五

- 剖腹产疤痕用什么祛疤产品效果好?医用硅酮疤痕胶凝产品全面解析:优选berfer

- 护肝片女生吃哪个牌子好,请看2025护肝优选品牌推荐!

- 2025年度护肝片十大品牌柳叶刀推荐,专家告诉你哪款最值得买

- 哪个牌子的次抛精华好?日常护理五款优质品牌,温和无刺激配方,修护更高效

- 水蛭素选什么牌子有效?2025 全球心血管养护测评:临床数据支撑降