为什么会有糖尿病

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

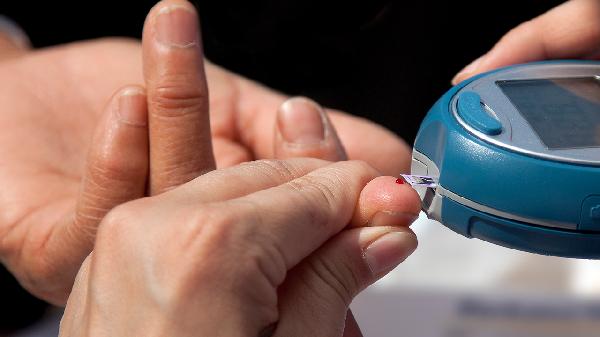

糖尿病可能由遗传因素、胰岛素抵抗、胰岛β细胞功能受损、不良生活方式、病毒感染等原因引起。糖尿病主要表现为多饮、多尿、多食、体重下降等症状,可通过饮食控制、运动锻炼、血糖监测、药物治疗、胰岛素注射等方式干预。

1、遗传因素糖尿病具有明显的家族聚集性,父母一方或双方患有糖尿病时,子女患病概率显著增加。遗传因素可能导致胰岛β细胞功能缺陷或胰岛素作用障碍。对于有糖尿病家族史的人群,建议定期监测血糖水平,保持健康体重,避免高糖高脂饮食。若出现典型症状,需及时就医进行糖耐量试验或糖化血红蛋白检测。

2、胰岛素抵抗胰岛素抵抗是指机体对胰岛素敏感性下降,常见于肥胖、缺乏运动人群。脂肪组织过度堆积会释放游离脂肪酸和炎症因子,干扰胰岛素信号传导。这种情况可能伴随黑棘皮病、高血压等症状。改善措施包括减轻体重、增加有氧运动,医生可能建议使用盐酸二甲双胍片、吡格列酮二甲双胍片等胰岛素增敏剂。

3、β细胞功能受损胰岛β细胞分泌胰岛素能力下降可能与自身免疫攻击、氧化应激等因素有关。1型糖尿病多因免疫系统错误破坏β细胞导致,起病急且需终身胰岛素治疗。2型糖尿病后期也会出现β细胞功能衰退。患者可能出现酮症酸中毒等急性并发症,需使用门冬胰岛素注射液、甘精胰岛素注射液等外源性胰岛素替代治疗。

4、不良生活方式长期高热量饮食、精制碳水化合物摄入过多、缺乏运动等习惯会加重代谢负担。这类因素引起的血糖升高通常可通过生活方式干预逆转。建议选择低升糖指数食物,每日进行30分钟以上快走、游泳等运动,保持规律作息。早期发现血糖异常时,生活方式调整效果优于药物干预。

5、病毒感染柯萨奇病毒、风疹病毒等感染可能触发自身免疫反应,破坏胰岛β细胞。这种情况多见于青少年突发糖尿病,常伴随发热、乏力等前驱症状。确诊后需立即开始胰岛素治疗,同时监测甲状腺功能等自身免疫指标。部分患者可能合并其他自身免疫性疾病,需多学科联合管理。

糖尿病患者需建立个性化饮食计划,每日主食摄入量控制在200-300克,优先选择全谷物和杂豆类。建议每周进行150分钟中等强度运动,避免空腹运动引发低血糖。定期监测空腹血糖和餐后2小时血糖,糖化血红蛋白每3-6个月检测一次。注意足部护理防止溃疡,出现视力模糊、肢体麻木等异常及时就医。保持良好心态有助于血糖稳定,必要时可寻求专业心理支持。

相似问题

推荐 1型糖尿病眼部并发症眼睛会有什么反应

相关科普 更多

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

滤泡性咽喉炎怎么治

#耳鼻喉科#

-

治萎缩性胃炎最好的药

#消化内科#

-

肺真菌病如何治疗

#呼吸科#

-

抑郁症算精神病吗

#精神科#

-

肠胃炎引起发烧怎么办

#消化内科#

-

甲状腺摸起来什么感觉

#肿瘤内科#

-

输尿管结石应该如何预防

#泌尿外科#

-

应激性结肠炎如何治疗

#消化内科#

-

胆囊息肉后背疼癌变了吗

#胆囊息肉#

-

儿童头发缺了一块怎么回事

#儿科#

-

糖尿病人能喝山楂水吗

#糖尿病#

-

子宫肌瘤与子宫息肉有什么区别

#妇科#

-

糖尿病性干眼的治疗方式有哪些

#糖尿病#

-

大便憋不住是什么原因

#消化内科#

-

糖尿病性胃轻瘫该如何预防

#消化内科#

行业资讯 2025年09月06日 星期六

- 血栓开始慢慢形成,手脚是第一个“信号源”不?医生讲述4个表现

- 老话说“睡眠不好,容易老”!建议这4种食物一周吃2次,助眠睡香

- 身高决定寿命?研究发现:身高越高,死亡风险越大,真的吗?

- 体内有血栓,脸部有异样?医生:脸上若有3种迹象,血管或已经堵塞

- 越来越多的人心梗离世!医生反复提醒:少吃芹菜,多吃这些食物