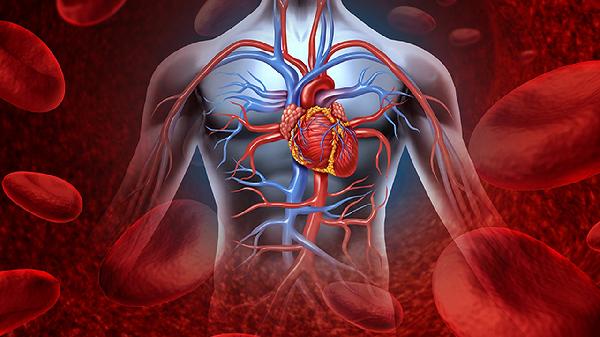

血管堵塞的十大征兆

医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考

血管堵塞的十大征兆包括肢体麻木、胸痛、头晕目眩、视力模糊、言语不清、行走不稳、记忆力减退、间歇性跛行、皮肤苍白或发绀、突发性水肿。血管堵塞可能与动脉粥样硬化、血栓形成、高血压、糖尿病、高脂血症等因素有关,需及时就医排查。

1、肢体麻木单侧肢体持续麻木或无力是血管堵塞的常见表现,多见于脑动脉或下肢动脉狭窄。脑部血管堵塞可能导致短暂性脑缺血发作,下肢动脉闭塞常伴随皮温降低。患者可能出现针刺感或蚁行感,活动后症状加重。需通过血管超声或CT血管造影明确诊断,早期干预可预防脑梗死或肢体坏死。

2、胸痛心前区压榨性疼痛提示冠状动脉堵塞风险,典型表现为劳累后胸骨后闷痛,休息可缓解。不稳定性心绞痛可能放射至左肩背部,伴随冷汗、恶心。心肌梗死时疼痛持续超过30分钟,需紧急溶栓或支架治疗。高危人群应定期监测血压、血脂,避免情绪激动和剧烈运动。

3、头晕目眩椎基底动脉供血不足会导致突发眩晕、视物旋转,常见于颈椎病或动脉硬化患者。可能伴随耳鸣、呕吐,转头时症状加剧。后循环缺血可能引发跌倒发作,严重时导致脑干梗死。建议避免突然起立,睡眠时垫高枕头,必要时进行颈椎牵引治疗。

4、视力模糊视网膜动脉栓塞可引起单眼无痛性视力骤降,眼底检查可见樱桃红斑。颈动脉狭窄导致的一过性黑朦通常持续数分钟,是脑卒中的预警信号。高血压患者突发视物变形需警惕视网膜静脉阻塞,长期糖尿病可能引发视网膜病变。眼科检查联合颈动脉超声有助于病因诊断。

5、言语不清突发构音障碍或理解力下降提示大脑语言中枢缺血,常见于左侧大脑中动脉供血区梗死。可能伴随面瘫、舌偏斜,部分患者出现命名性失语。超早期静脉溶栓可改善预后,康复期需进行语言功能训练。心房颤动患者应规律抗凝,控制心室率。

6、行走不稳小脑或脑干血管病变会导致共济失调,表现为步态蹒跚、直线行走困难。可能伴随眼球震颤、指鼻试验阳性,严重时无法独坐。后循环缺血引起的平衡障碍易被误诊为耳石症,需通过MRI鉴别。建议使用助行器防跌倒,避免服用加重眩晕的药物。

7、记忆力减退慢性脑供血不足可能导致血管性认知障碍,早期表现为近事遗忘、注意力分散。与阿尔茨海默病不同,病情呈阶梯式进展,伴随执行功能下降。控制高血压、糖尿病可延缓病程,胆碱酯酶抑制剂可能改善症状。认知训练联合有氧运动有助于维持脑功能。

8、间歇性跛行下肢动脉闭塞典型表现为行走后肌肉酸痛,休息后缓解。足背动脉搏动减弱或消失,严重时出现静息痛。踝肱指数低于0.9可确诊,CTA能明确狭窄部位。戒烟和步行锻炼可促进侧支循环形成,严重缺血需血管成形术治疗。

9、皮肤改变动脉闭塞导致肢体远端皮肤苍白、温度降低,静脉回流受阻时呈现发绀。慢性缺血可能出现毛发脱落、指甲增厚,严重者出现溃疡或坏疽。糖尿病患者需每日检查足部,保持皮肤清洁干燥。伤口护理应联合血管评估,避免盲目清创。

10、突发水肿单侧下肢肿胀伴疼痛提示深静脉血栓形成,可能引发肺栓塞。双侧对称性水肿需排查心肾功能不全,肝病性水肿多从腹腔开始。血管超声和D-二聚体检测有助诊断,抗凝治疗需监测出血风险。卧床时抬高患肢,避免按摩血栓部位。

预防血管堵塞需控制血压血糖在理想范围,低盐低脂饮食,每日摄入足量膳食纤维。每周进行中等强度有氧运动,戒烟限酒,保持规律作息。40岁以上人群建议每年检测颈动脉超声和踝肱指数,存在高危因素者需定期评估心脑血管风险。突发严重症状应立即拨打急救电话,黄金救治时间窗对预后至关重要。

相似问题

推荐 十大特征暗示着床

血管堵塞有什么征兆 揭秘血管堵塞的几大征兆

科普推荐 为你持续推送健康知识

科室问题

医生推荐

医院推荐

最新问答 更多

-

骨折用吃消炎药吗

#骨折#

-

白痰白鼻涕吃什么

#耳鼻喉科#

-

金银花治湿疹效果好吗

#湿疹#

-

鼻窦炎头疼的症状

#鼻窦炎#

-

药物性荨麻疹的治疗方法

#荨麻疹#

-

勃起不了吃什么药

#男科#

-

烟曲霉菌肺炎诊断

#肺炎#

-

妊娠剧吐什么时候能好

#产科#

-

做人流的最佳时间

#人流#

-

迅速提升免疫力的方法

#风湿免疫科#

-

生理期可以喝可可吗

#妇产科#

-

肋骨骨折怎么休息

#骨科#

-

龟头部发肿是什么原因

#男科#

-

手掌蜕皮严重是什么原因

#全科#

-

连续几天腹泻是怎么回事

#腹泻#

行业资讯 2025年07月03日 星期四

- 医生发现:最能加重肺癌的行为,不是饮食!而是频繁的去做这4事

- 心肌梗塞离世的人不断增多!医生多次强调:少吃韭菜,多吃这几物

- 医生研究发现:一旦患上肺癌,4件事就别做了,不要害了自己!

- 人有没有糖尿病,看手指就知?糖尿病患者,手指或有这3种表现?

- 血脂高,不能吃韭菜?医生告诫:不想血管堵塞,可以多吃4种食物